욘판 멜로드라마의 주인공들은 흠모하는 사람을 향해 늘 전화보다 편지를 쓰고, 한 마디를 하기 위해 열 번을 머뭇거리며, 정면으로 바라보기보다 종종 그냥 지나쳐 슬그머니 돌아본다. 1980년대 후반 홍콩 누아르 영화들이 아시아영화시장을 점령했던 때, 그러니까 <영웅본색>의 적룡과 주윤발이 선글라스에 바바리코트를 걸치고 만나던 센트럴의 황후상 광장 앞에서 그의 영화 속 주인공들은 늘 꽃을 들고 첫사랑을 기다렸다. 당시 욘판의 영화가 전혀 다른 감성의 홍콩영화로 다가온 것은 바로 그 때문이었다. 영화비평가 리처드 콜리스는 그런 그의 영화들을 두고 “거의 반세기 동안 홍콩의 가장 인기 있는 영화들은 대개 화면 가득 억세고 마초스러운 남성성이 난무하는 영화들이었다”며 “한 마리 여린 생명체 같은 그의 영화는 빅토리아 시대 소설에 자주 등장하는, 매혹적이면서도 연약하고 고집 세면서도 비극적인, 폐렴에 걸린 비련의 여주인공을 닮았다”고 썼다.

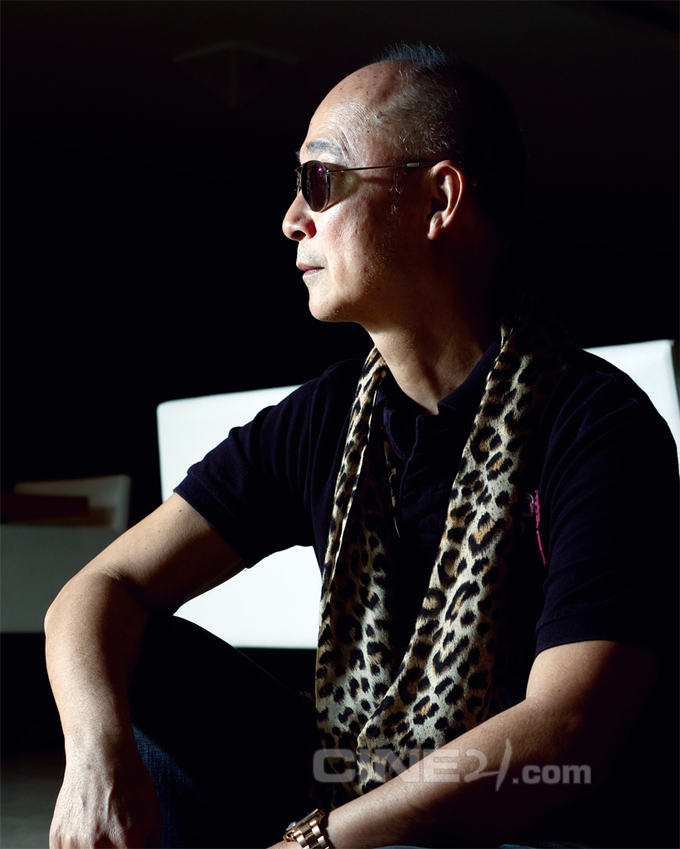

홍콩영화계의 아웃사이더

욘판 감독은 늘 홍콩영화의 스타 배우들과 함께 했지만 더딘 작업속도 때문인지 늘 아웃사이더처럼 느껴졌다(그것은 스스로도 인터뷰에서 늘 하는 얘기이기도 하다). <호문야연>(1991)이나 <쌍룡회>(1992)같은 홍콩영화인들의 ‘단체 영화’에 늘 모습을 비추긴 하지만 딱히 눈에 띄지는 않는 모습에서도 그런 묘한 존재감을 확인할 수 있다. <호문야연>에서는 대저택을 찾은 손님들 중 하나로 얼굴도 잘 보이지 않고 <쌍룡회>에서는 오케스트라 단원들 중 하나로 카메오 출연했다. 아마도 그런 데에는 ‘홍콩’이라는 확고한 토대 없이 중국 본토와 대만, 그리고 세계 각지를 떠돈 경험이 자리할 것이다.

1947년 중국 후난성에서 태어난 욘판은 홍콩을 거쳐 대만으로 이주해 어린 시절을 보내고 10대 때 다시 홍콩으로 돌아왔다. 어린 아이의 눈으로 백색테러(1950년대 대만에서 행해진 공산주의자에 대한 마녀사냥) 시기를 묘사한 <눈물의 왕자>(2009)에 그 어린 시절의 기억이 담겼다. 당시 어린 그를 영화의 세계로 이끈 것은 <바람과 함께 사라지다>였다. 이후 시나리오를 씀과 동시에 쇼브라더스에서 배우들을 촬영하는 사진작가로 일을 시작한 그는 미국으로 건너가 <보그> <하퍼스 바자> 등 패션사진 작가로도 활동했다. 그래서인지 <의란정미>(1987)의 주인공인 장학우의 직업이 사진작가인 점 등 그의 영화에서 사진은 굉장히 중요한 매개로 등장한다.

그런 감성과 영화관에는 유럽에서의 오랜 생활도 큰 바탕이 됐다. 미국에 있다 프랑스로 간 그는 칸영화제에 참석한 중국 제작자들을 위한 통역 일을 하기도 했고, 프랑스 영화들을 보며 자신의 영화적 뿌리를 세워갔다. 그리고 1973년 홍콩으로 다시 돌아왔다. 하지만 당시 홍콩영화계는 뉴웨이브가 태동하기 전, 극장가를 장악한 무술영화와 코미디 영화 등 상업영화가 동시에 뻗어나가던 시기였다. 그 속에서 독자적인 생존방식을 모색하던 욘판은 홍콩영화계의 이전과 이후 그 어떤 흐름에도 속하지 않는 그만의 화법을 보여줬다. 당시 홍콩영화계에서 직접적으로 비교 대상 위에 놓을 수 있는 감독은 바로 <소녀심>(1985)으로 데뷔한 관금붕과 패션 디자이너이자 미술감독 출신인 <하일군재래>(1993)의 구정평이다.

평생 첫 사랑을 품고 사는 사람들

먼저 욘판 멜로드라마의 바탕을 이루는 감성은 첫사랑의 풋풋함과 아련함이다. <소녀일기>에서 매기(오미지)와 가밍(등호광)은 해변에서 스치듯 만난 날의 기억을 잊지 못한다. 반면 가밍을 첫사랑으로 생각하는 또 다른 소녀는 그가 자신을 친한 여동생 이상으로 생각하지 않는 것이 늘 불만이다. 바로 다음 영화 <해상화>(1986)에서도 그 구조는 똑같이 반복된다. 마카오에 사는 여자 장(장애가)과 일본 남자 나카무라(츠르미 신고)는 우연히 스쳐 지나간 한 번의 만남을 평생 가슴 속에 품고 살아간다.(츠르미 신고는 <유금세월>에도 출연해 묘한 삼각관계를 이뤘다) <축복>(1990)의 미스 보위(정유령)는 우연히 20여년 만에 만난 첫사랑 고선생(진한)과 다시 사랑에 빠진다. 바쁜 직장생활 속에서 아무런 여유를 갖지 못하고 살아가던 그녀에게 생기를 불어넣는 것이 바로 그 첫사랑의 기억이다.

아시아 상업 퀴어영화의 대표작 중 하나인 <미소년지련>(1998)에서도 그렇다. 샘(오언조)은 자신을 떠나 홍콩 연예계의 스타가 된 KS(윤자유)의 기억에 괴로워하고, 그런 샘을 직장에서 만난 순간부터 연정을 키워왔던 아칭(증사현) 역시 경찰이 된 샘이 자신을 모른 척 하자 실의에 빠진다. 그렇게 모두 첫사랑에 기뻐하고 슬퍼하며 살아간다.(참고로 두기봉의 <단신남녀> 첫 장면에서 고원원이 버스에서 만나는, 임신한 아내와 버스에 올라탄 옛 남자친구가 바로 윤자유다. 그러니까 재미삼아 얘기하자면 <단신남녀>는 바로 각각 윤자유에게 차인 남자와 여자가 사랑을 이뤄가는 얘기다) <미소년지련>의 내레이션을 빌자면 그 연인들은 모두 그 첫사랑에 모든 것을 ‘희생’하며 빠져든다.

두 번째로 욘판 영화에 가장 눈에 띄는 캐릭터 구도는 ‘두 여자 이야기’라는 점이다. 매기와 릴리라는 두 여고생의 이야기를 통해 소녀가 여성으로 변화해가는 성장통을 그린 데뷔작 <소녀일기>부터, 파스텔톤 화면 속에서 하얀 색 교복을 입고 나란히 서 있는 소녀들의 모습은 이후 욘판 영화의 인장과도 같은 설정이기도 하다. 심지어 최근작인 <눈물의 왕자>에서는 어린 두 여자와 과거의 두 여자, 그렇게 두 커플의 여자가 등장하는 구조다. <눈물의 왕자>에서 드러난 플래시백 속의 감춰진 두 여자 이야기의 구조는 <해상화>에서부터 드러났다. 더불어 종초홍과 장만옥의 <유금세월>(1988)은 10대부터 20대까지 이어지는 두 여자의 노스탤지어를 통해 욘판식 멜로드라마가 대중적으로 큰 인기를 얻는 계기가 됐다.

욘판은 계속 변해간다

“꽃비가 멈춰도 꿈은 끝나지 않아”라는 영화속 대사처럼 영화 전체가 온통 꿈을 다룬 뮤직비디오 같은 <도색>은 <눈물의 왕자>와 더불어 욘판 멜로드라마의 중요한 변화의 순간을 보여준다. SM까지 등장한 <도색>은 마치 얌전하던 그의 이전 영화 속 주인공들이 극단의 성에 탐닉한다. 전작 <유원경몽>에서 가끔 고속촬영이 등장하긴 했지만 특별한 카메라 효과가 없었던 것을 떠올려보면 말그대로 대대적인 변화다. 특히 <미소년지련>에서도 경찰 제복을 입은 오언조의 누드를 촬영하는 장면처럼 경찰 제복을 향한 묘한 페티시까지 드러낸다. 게다가 그 경찰이 옷을 벗는 캐슬로드는 바로 <아비정전>에서 경찰 유덕화가 거닐던 거리다. 그렇게 인물들이 하나같이 “내가 널 사랑하는 걸 왜 몰라줘? 사랑해! 사랑해!”라고 울부짖는 <도색>은 마치 그의 이전 영화의 주인공들이 억눌렀던 감정을 일시에 폭발시키는 느낌이다.

<눈물의 왕자>는 줄곧 시대배경과 무관한 이야기를 그려온 그가 처음으로 ‘대하 서사극’이라 해도 좋을 만큼 구체적인 시대 속으로 들어갔다는 점에서 인상적이다. 그리고 그 안에는 욘판 감독의 분신이 있다. 영화속 소녀가 흠모했던 미술선생은 군사요충지의 출입금지구역에 그림을 그리러 들어갔다 군인들에게 끌려가 죽음을 맞이한다. 시대의 흐름에 아랑곳하지 않고 고집스런 자신의 심상을 그려나가는 고독한 예술가, 바로 욘판 자신이 투영된 인물이 그 미술선생이다. 더불어 그는 다비드상을 그려온 아이들에게 너무 똑같거나 다르게 그려서는 안 된다고 말한다. “그림이라는 것이 대상에 비춰 자신의 심상을 자유롭게 펼쳐내는 것이지만 그것과 너무 똑같아도, 또한 너무 다르게 그리는 것도 안 된다”는 것. 그 역시 영화를 통해 마치 하나의 이야기만 변주해온 것 같은 욘판 멜로드라마의 미세하고 섬세한 차이를 보여준다. 그리고 그는 여전히 그 경계 위에서 영화를 만들고 있다. 늦었지만 욘판의 세계를 다시 발견하고 음미하는 이유가 바로 거기 있다.