세계 영화사에서 1960년대는 ‘새로운 물결’의 시대였고, 체코 영화사 역시 마찬가지였다. 체코의 새로운 물결은 안제이 바이다와 로만 폴란스키의 폴란드, 알렉산더 페트로비치와 두산 마가베예프의 유고슬라비아, 이스트반 자보와 미클로시 얀초의 헝가리 등의 다른 동유럽 국가들과 함께 묶여 거론되곤 하지만, 세계 영화계에 행사했던 그 영향력만큼은 프랑스 누벨바그와 비교해서도 그리 뒤떨어지지 않는 것으로 평가받기도 한다. 1963년 이후 프라하 영화학교(FAMU) 출신의 밀로스 포먼, 이리 멘젤, 베라 히틸로바, 야로밀 이레스, 얀 네메치 등이 이끌었던 체코의 새로운 물결을 경험할 수 있는 보석 같은 기회가 12월6일(수)부터 13일(수)까지 서울아트시네마에서 열리는 제1회 체코영화제를 통해 마련된다.

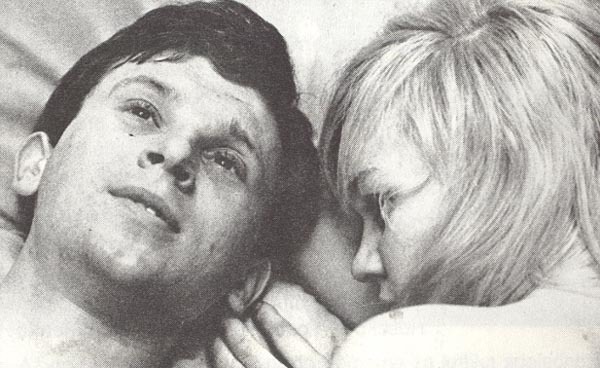

이번 영화제에서 먼저 주목할 영화는 밀로스 포먼의 <금발 소녀의 사랑>(1965)이다. <블랙 피터>(1963), <소방수의 무도회>(1967)와 함께 밀로스 포먼의 체코 3부작을 이루는 <금발 소녀의 사랑>은 피아니스트를 사랑하는 한 여성 노동자의 사랑을 담는다. 이 작품에서 밀로스 포먼은 프랑스 누벨바그와 이탈리아 네오리얼리즘, 시네마베리테의 여러 특징을 결합한 듯 보이는 양식을 통해서 인간적 삶의 기저에 흐르고 있는 잔인한 순간을 포착한다. <금발 소녀의 사랑>의 전반부가 무도장에서 벌어지는 해프닝을 희극적으로 유쾌하게 담아낸다면, 소녀가 피아니스트를 찾아 프라하로 향하는 후반부에서는 무정한 사회에 대한 포먼의 비판의식이 느껴진다. 특히 희극적 분위기 속에서 삶의 비극성과 잔인함을 응시하는 이런 특징은 미국 망명 이전 포먼의 최고작으로 평가받는 <소방수의 무도회>를 예고하는 것이기도 하다.

밀로스 포먼과 함께 체코의 새로운 물결에서 빼놓을 수 없는 감독인 베라 히틸로바의 <데이지>(1966)도 결코 놓쳐서는 안 되는 작품이다. 체코의 새로운 물결을 이끌었던 감독 중 유일하게 여성 감독이었던 베라 히틸로바의 대표작인 <데이지>는 여러 형식주의적 기법들을 적극적이고 모험적으로 활용함으로써, 사회주의 리얼리즘을 강요하는 경직된 시대와 전형화된 여성상을 조롱하려는 시도를 보여준다. ‘초현실주의적 코미디’라 명명해도 좋을 양식 속에서 무정부주의적 삶을 구가하는 두 여인의 모습이 무척이나 인상적이다(당시 이 작품은 상영금지되었다). 베라 히틸로바는 여러 감독들의 후견인을 자처하기도 했는데, 그중 하나가 <가까이서 본 열차>(1966)의 이리 멘젤이다. 1967년 아카데미영화제에서 외국어영화상을 수상하기도 한 <가까이서 본 열차>는 기차역에서 일하게 된 한 소년이 제복을 입는 장면에서 시작하여, 이후 며칠간의 소년의 경험을 따라가는 작품이다. 이탈리아 네오리얼리즘적인 미학적 전략이 중심을 이루지만, 웃음을 불러일으키는 블랙유머적인 장면과 마술적인 편집이나 상징적 표현 등이 돋보이는 작품이다. 영화 엔딩의 소년의 영웅적 행위를 직선적으로 담아내기보다는 성적인 암시와 권위에 대한 조롱 등을 결합해 극을 전개시켜나가는 것이 흥미로운 작품이다.

이들 작품 외에도 그로테스크한 시각적 양식 속에 죽음 충동을 에로틱한 분위기와 결합한 유라이 헤르츠의 <화장터지기>(1968), 체코의 새로운 물결에서 빼놓을 수 없는 인물인 야로밀 이레스의 <밀란 쿤데라의 농담>(1969), 베라 히틸로바의 후기작에 속하는 <목신의 매우 늦은 오후>(1983), 체코 애니메이션을 대표하는 얀 슈반크마이어의 <파우스트>(1994), 그리고 체코영화의 현재를 엿볼 수 있는 페트르 니콜라예프의 <천국의 한 자락>(2005) 등이 함께 상영된다.