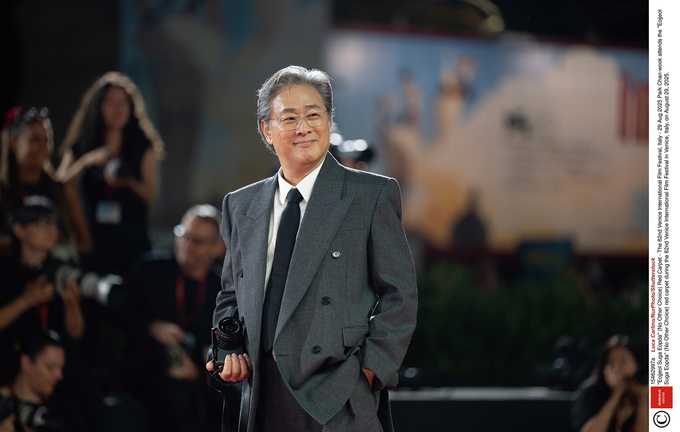

박찬욱 감독이 다시 베니스 무대에 섰다. <친절한 금자씨> 이후 20년 만이다. 신작 <어쩔수가없다>는 올해 베니스국제영화제 경쟁부문에 초청되며 전세계 영화 팬들의 시선을 모았다. 25년 몸담은 직장에서 하루아침에 해고된 유만수(이병헌)가 재취업을 위해 세명의 경쟁자를 제거해나가는 과정을 그린 이번 영화는, 감독의 작품 중에서도 단연 가장 유머러스하다. 그러나 웃음 뒤에 도사린 날카로운 연출의 칼날은 여전히 박찬욱답다. 뜨거운 기립박수가 쏟아진 프리미어 상영 다음날 아침, 감독은 한국 취재진과 마주 앉아 작품에 얽힌 이야기를 풀어놓았다.

- 지난번 <헤어질 결심> 칸 시사회 때는 “눈치보느라 웃지 못했다는 사람이 너무 많았다”고 말했다. 이번에는 프레스 시사 때도 그렇고 프리미어 상영에서도 웃음이 많이 나왔는데.

언론시사회 때는 웬만해서는 웃지 않는데, 이번에는 많이 웃었다는 전언에 좋은 소식이라고 느꼈다. 개인적으로 특히 좋아하는 대목은 유만수와 이미리(손예진)가 부부 싸움할 때 미리가 “너도 잘생겼잖아!”라고 외치는 대목이다. 이 대사는 이경미 감독이 썼다. 너무 이경미스러운 대사 아닌가? 그다음 꿀 먹은 벙어리가 된 만수가 이 위기를 어떻게 타개할까 생각하다가 “난 지금 전쟁 중이잖아” 같은 말을 한다. 그 순간 부부 싸움을 할 때 수세에 몰린 남자들이 대단한 일을 하는 척하는 장면처럼 보이길 바랐다. ‘살림하는 너는 모르겠지만 나는 밖에서 힘든 일 하고 있다’라는 식으로. 내가 만들어놓고도 볼 때마다 많이 웃는 장면이다. 연기도 너무 좋았다. 그외에 최선출(박희순)의 대사 중에도 마음에 쏙 드는 것들이 많았다. 한번은 박희순 배우에게 촬영할 때 왜 머리를 만지는 몸짓을 한 거냐고 물었더니 ‘차가운 거를 빨리 마시면 머리가 아프잖아요’라고 하더라. 그 말이 참 재밌고 맞는 말이라는 생각이 들어서 “너무 차가워서 머리가 아프다”는 대사를 후시녹음으로 추가했다.

- 반대로 이번에 의도하지 않았는데 웃음이 나온 장면도 있었나.

사실 내가 프레스 시사에 ‘밀정’을 들여보내서 어디서 웃는지 보고하라고 했는데, 국내 기술 시사 때와는 다른 지점이 있어 흥미로웠다. 밀정의 보고에 의하면 고추잠자리 장면이나 만수가 뱀에 물린 장면처럼 누구나 잘 알 수 있는 장면 외에도 “총 두번 맞았다고 죽냐” 장면에서 웃음이 터졌다고 하더라. 의도가 없었던 건 아니지만 거기서 큰 웃음이 나왔다고 해서 신기했다.

- 고추를 기르는 화분과 레드페퍼 컴퍼니 등 영화에서 계속 말장난처럼 고추와 관련된 것들이 나온다. 중요한 장면에 나오는 노래로 <고추잠자리>를 선택한 이유가 궁금하다.

고추잠자리를 고추와 잠자리로 나눠서 생각한 적은 없다. 그 장면에서 사용할 곡은 일단 처음부터 가요, 특히 조용필 곡 중에 고르고 싶었다. 내가 1980년대 대학 다니던 시절에는 혁명가요, 운동권 노래 같은 것을 들어야 대학생으로 인정받았는데, 나는 일종의 ‘길티 플레저’로 조용필의 판이 나올 때마다 항상 샀다. 그런 존경심을 한번 표현하고 싶었다. 조용필의 곡은 워낙 많으니까 어느 것 하나는 역설적인 재미를 주면서 의미에도 맞는 것이 있을 거라 봤다.

- 원작 소설 도널드 E. 웨스트레이크의 <액스> (The AX)와 다른, 특이한 제목이 눈길을 끈다.

작중 여러 인물이 여러 상황에서 사용하고 있기 때문에 그때마다 조금 다른 뉘앙스를 갖게 되겠지만 우선 비겁한 변명의 느낌을 주고 싶었다. ‘내가 그걸 하고 싶어서 하는 건 아니다’라는 변명. 자기합리화에 최적화된 표현인데 작중 모든 사람이 그런 말을 하지 않나. 실제로 우리가 일상생활에서도 맨날 쓰는 비겁한 표현이다. 제목으로 쓰게 되면 평소에 얼마나 이 표현을 자주 쓰고 있는지 인지하게 되지 않을까 싶었다.

- 극 중 나오는 집은 실제 로케이션인가.

실내는 완전히 스튜디오 세트이고, 외경은 아산에 있는 집이다. 집을 찾을 때 어려웠던 건 너무 호화스러운 집이어서는 안된다는 거였다. 만수가 관객에게 부잣집 사람으로 보이지 않으면서도 집에 강렬한 애착을 갖고 있어서 이것을 잃는 것은 영혼을 다 뺏기는 것 같은 그런 기분이 들 정도로 매력적이어야 했다. 70년대에 한국에 많이 지어졌던 집, 일명 ‘불란서 집’을 찾았다. 그때는 너무 조잡한 미학으로 자재도 싸구려고 그랬는데, 지금 와서 보면 오히려 그런 절충 양식이 또 새롭게 보이기도 한다. 외경에 물결 모양 콘크리트 덩어리를 디자인해서 새로 붙여 약간의 브루탈리즘 양식을 더했다. 마당 정원은 조경 전문가와 얘기해서 나무를 하나하나 심었다. 애초에 각본에도 배롱나무라는 건 설정돼 있었다. 온실 부근의 대나무가 있는 쪽은 약간 어둡고 은밀한 느낌을 구현하기 위해 많은 시간과 예산이 투입됐다.

- 이번 영화는 거칠게 요약하면 AI로 인한 직업 불안에 대한 이야기이기도 하다. 감독이라는 직업에 대해서도 그런 불안감을 느끼나.

AI는 영화에서는 하나의 연장으로서 활용하는 단계다. VFX 등에 도입되는 단계이지만 극장용 영화에서 본격적으로 쓸 수준은 아직 아니다. 물론 발전 속도가 워낙에 빨라서 금방 또 바뀔 것이다. 하지만 감독의 영역에서는 어떻게 이게 일자리를 위협할지 상상이 잘 안된다. 단편영화나 숏폼은 몰라도 극장용 영화의 세계는 아직은 요원해 보인다.

- 프레스 콘퍼런스에서 원작을 20년간 품고 있었다고 밝혔다. 이렇게 오랫동안 묵힌 이야기다 보니 결말에 대한 생각이 중간에 바뀌었을 것 같다. 최종적으로 영화에는 AI 얘기가 들어갔는데, 혹시 그 이전부터 이런 결말을 생각하고 있었는지 궁금하다.

공장이 ‘자동화’된다는 것은 전부터 정해져 있었다. 다만 AI라는 개념이 익숙해진 만큼 이 부분을 좀더 시각적으로 명확히 보여줄 필요가 생겼다. 가령 만수는 ‘그래도 사람이 해야 돼. 이런 건 기계가 못해’라는 생각으로 어떤 행동들을 한다. 그렇게 무의미한 행동을 버릇처럼 하는 게 만수의 안간힘처럼 보이길 바랐다. ‘소등 시스템’이라는 말에 걸맞게 멀리서 불이 하나씩 꺼지는 장면도 마찬가지다. 만수가 불을 다 켜고 들어와 점검을 하는데, AI가 보기엔 무의미한 행동이다. 그래서 “이제 가셔, 꺼지셔”라는 듯이 하나씩 불을 끄면서 어둠의 힘으로 만수를 밀어내는 듯한 효과를 만들었다. 실제 촬영할 때는 미처 생각하지 못한 부분이라 나중에 VFX로 구현했다.