68혁명 이후 반문화 세대의 아이콘, 펑크의 대모, 언더그라운드 문학의 총아, 로버트 메이플소프를 비롯한 여러 예술가들의 원천. 패티 스미스에 관한 수식어는 차고 넘치게 많다. 다만 어느 것이든 부정확할 뿐이다. 그 대상의 특출난 비전형성 때문에. 우리 시대에는 음악가를 넘어 시인, 행동가로 자주 불리는 패티 스미스가 여든의 나이로 잠시 한국을 찾았다. 사운드워크 컬렉티브와 협업한 10년이 망라된 전시 <끝나지 않을 대화>가 아시아 초연의 문을 연 지난 4월18일. 패티 스미스의 첫 음반 《Horses》(1975)가 전설의 첫 페이지를 쓸 무렵 회현동 골목에 생겨난 옛 제약회사 사옥이 50년 새 복합문화공간 피크닉으로 탈바꿈해 아티스트를 맞이했다. 해질녘이 되자 북적거리는 프리뷰 인파가 전시장 정문에 면한 가파른 골목길에 흡사 스탠딩 공연을 기다리는 콘서트 관객처럼 줄지어 모였다. 패티 스미스가 직접 시를 낭송한다는 소식 때문이었다. 금실과 은실이 오묘히 뒤섞인 긴 머리를 가지런히 땋은 채 나타난 스미스는 작은 원형 단상에 올라 말했다. “시는 이만하면 됐다”고. 8편의 오디오-비주얼 작업을 치열하게 통과하고 나온 관람객들의 노고를 한마디로 다독인 그는 시 대신 노래 <Wing>을 읊어주고는 수수한 걸음으로 퇴장했다.

뉴욕 첼시의 쿠리만주토 갤러리를 기점으로 유럽, 남미, 그리고 아시아로 향하는 행장을 꾸린 이 전시는 8편의 2채널 비디오와 오브제, 드로잉, 콜라주 등 다양한 설치 작업을 통해 공간 전체를 하나의 듣는 풍경으로 재구성한다. 창립자 스테판 크라스네안스키, 프로듀서 시몬 메를리 2인이 주축인 사운드워크 컬렉티브는 체르노빌, 아마존, 그린란드 등 역사적·정서적으로 고립된 장소에서 현장 음향(필드 레코딩(Field Recording))을 건져 올려 풍경 속에 잠재된 기억을 깨우고자 한다. 채집된 소리들은 마치 눈에 보이지 않는 한편의 여행영화 사운드트랙처럼 재구성된다. 패티 스미스의 일이란 이에 직관과 즉흥, 인용과 오마주로 풍성한 시적 내레이션을 띄우는 일이다. 요컨대 스테판 크라스네안스키는 물리적 여행자로서 소리를 구하고 패티 스미스는 정신적 여행자로서 풍경의 재현을 돕는다. 10년의 협업은 체르노빌원전사고, 대형 산불, 멸종, 탄성파 공기총의 폐해 등 인류가 직면한 위기를 조망하는 동시에 안드레이 타르콥스키, 피에르 파올로 파솔리니, 마리아 칼라스, 지리학자 표트르 크로포트킨 등 역사적 인물들의 삶과 예술을 탐구하는 방향으로 흘러왔다.

영제 Correspondences로 지시되기를, 우리는 이 전시장에서 패티 스미스와 스테판 크라스네안스키, 소리와 이미지, 이 작품과 저 작품이 서로 공명하고 응답하는 왕복 사이에 실린다. 대표작 <체르노빌의 아이들> <산불 1946-2024>를 포함한 여덟 작품 모두 쌍을 이룬 형태로 다채널 송출되어 관람객은 은연 중에 두 작품을 서로 투사하게 된다. 서울 전시는 피크닉 공간의 특성상 층별로 동선을 구획했다. 수평으로 뒤섞이기 마련인 스크린의 경험에 수직적 드나듦의 체험이 더해진 셈이다. 계단을 오르내리는 시간은 조응의 잔상을 식히는 적절한 휴지기도 되어준다. 동일한 전시가 하나의 넓은 홀에서 펼쳐지거나 순차 관람의 형태로 기획된 바 있음을 고려하면 더욱 흥미로운 진화다.

<끝나지 않을 대화>는 서울 피크닉에 이어 도쿄도 현대미술관, 파리의 파운데이션 카르티에, 밀라노의 트리엔날레로 등으로 그 여정을 이어갈 예정이다. 초로의 패티 스미스는 확신한다. “나는 앞으로도 100개쯤 더 쓸 수 있을 것 같다. 내 안에서 나오는 힘과 이야기가 아니라, 아마존의 의식으로부터.” 불타고 신음하는 세계의 진동이 지속되는 한 패티 스미스와 사운드워크 컬렉티브는 서신 교환을 멈추지 않을 작정인 듯싶다. 이쯤에서 궁금해지는 이들의 첫 교신은? 2015년 대서양을 횡단하는 비행기 안에서 처음 만난 두 사람은 기후 위기와 인류세의 파국, 삶의 영성 등을 놓고 성찰하는 대화로 우연치고는 금세 가까워졌다. 이후 한쪽은 부지런히 세계의 배경음을 부쳤고, 다른 한쪽은 자신의 목소리로 답신을 보냈다. 파리와 베를린 등지를 오가며 시와 영화, 지구의 안부를 논하는 사이에 두 사람은 친구가 되었고 그들의 작업은 오디오-비주얼의 생명을 부여받았다. 그들은 이제 다음 10년의 편지를 꿈꾼다.

<수도자와 예술가와 자연>(The Acolyte, The Artist and Nature) <체르노빌의 아이들>(Children of Chernobyl)

전시의 본격적인 시작을 알리는 첫 섹션은 두개의 작품으로 구성된다. 하나는 안드레이 타르콥스키의 영화 <안드레이 루블료프>에서 영감을 받아 패티 스미스가 예술가로서의 소명을 성찰하는 <수도자와 예술가와 자연>, 다른 하나는 체르노빌원전사고 이후의 세계를 다룬 <체르노빌의 아이들>이다. 체르노빌 성 엘리야 교회의 성스러운 종은 매년 단 한번, 4월26일 새벽1시23분- 1986년 원자로 4호기의 폭발이 발생한 시각- 울리는데, 바로 그 원자로를 덮은 채 침묵하는 육중한 콘크리트 석관 역시 거대한 종 모양을 하고 있다. 이에 착안한 스테판 크라스네안스키는 사고 이후 버려진 도시 프리피야트에 남은 청년 점거자들을 만나며 방사능에 오염된 수천대의 피아노 소리를 채집했다. 패티 스미스는 체르노빌 수도원의 실제 종소리를 매개로 오랜 고뇌에 잠긴 성화 화가가 종을 주조하는 소년과 만나 침묵을 깨고 나오는 <안드레이 루블료프>를 불러내고, 이를 다시 자신들의 작업 <체르노빌의 아이들>과 겹쳐 인간이 초래하는 재앙과 치유의 양면을 바라본다.

<메데이아>(Medea), <파솔리니>(Pasolini)

2층의 분위기는 한층 혼란스럽고 격정적이다. 그리스신화 속 여성 메데이아의 분노와 복수를 패티 스미스 자신의 정체성으로 재해석한 작업이 펼쳐진다. 조지아 지방(고대 콜키스) 여성들의 전통 노래와 아직 왕성한 생명력을 자랑하는 자연이 내뿜는 주파수에 맞추어 패티 스미스가 떠올린 것은 피에르 파올로 파솔리니 감독의 영화 <메데이아>(1969)다. 남편 이아손에게 배신당한 메데이아(마리아 칼라스)가 자녀를 죽이는 장면을 인용한 스미스는 여성으로 살아온 경험에 축적된 억압과 분노의 목소리를 발산한다. 그 옆엔 이탈리아의 시인이자 영화감독인 파솔리니의 생애, 그리고 죽음을 다룬 아벨 페라라 감독의 <파솔리니>가 놓여 있다. 일반에 공개된 영화에는 전혀 사용되지 않은 미공개 장면과 B롤만을 활용한 오디오-비주얼이다. 파솔리니의 저항적 태도, 정체 불명의 피살 사건 등으로 뒤얽힌 복잡한 예술가의 초상을 사운드와 이미지로서 다시 콜라주한다.

<대멸종 1946-2024>(Mass Extinction 1946-2024), <산불 1946-2024>(Burning 1946-2024)

전시의 클라이맥스는 3층에 마련된 <산불 1946–2024>와 <대멸종 1946–2024>의 충돌 속에서 고조된다. 두 작업은 패티 스미스의 출생연도인 1946년부터 현재까지 인류가 초래한 생태적 재앙의 기록이다. <산불>은 전세계 산불의 발생지, 날짜, 피해 면적을 보여주고, <대멸종>은 멸종된 종들의 이름을 열거하며 박제 표본의 영상과 함께 상영된다. “2014년, 크리스마스섬 포레스트 스킨크. 2015년, 핀타섬 거대거북. 2016년, 나는 일흔이 되었다.” 지구의 절멸과 개인의 노화는 비명처럼 들리는 자연의 앰비언스 속에서 한데 공명한다. 각 벽면은 물론 천장과 바닥까지 공간 전체를 감싸는 다채널 스피커에서 소리가 울려 퍼지고 자막은 바닥까지 흘러나오며, 전시장 모서리까지 빼곡히 불과 재가 옮겨붙는다. 담담하다가도 때로 매우 격양되며, 어떤 순간에는 선언적이기도 한 패티 스미스의 목소리가 화염 한가운데 우리를 붙잡아둔다.

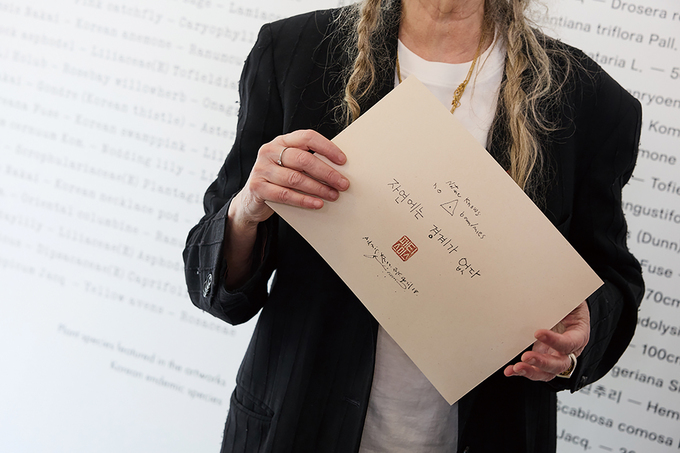

옥상 층에선 이번 서울 전시를 위해 특별히 제작된 설치작 <보이지 않는 풍경>을 접했다. 비무장지대(DMZ) 인근에서 채집한 자생식물과 버섯으로 구성된 테라리움을 필두로 이를 둘러싸고 사진과 영상을 설치한 형태다. 인간의 출입이 멈춘 후 오히려 회복된 DMZ 생태계는 패티 스미스와 사운드워크 컬렉티브가 긴 시간 천착한 주제인 자연과 인간의 관계에 대한 새로운 인식을 유도한다. 패티 스미스는 관람객이 가져갈 수 있도록 “자연에는 경계가 없다”라는 문장을 직접 한글로 쓰고 날인해 복사본 다수를 전시장에 비치했다. 한국의 지리적, 현재적 장소성이 강조된 작업물에 대한 반가움보다도 선명하게 와닿는 것은, 패티 스미스와 사운드워크 컬렉티브의 서신 교환이 앞으로도 전 지구적 맥락을 강화하는 형태로 꾸준히 지속될 것임을 밝히는 담담한 행갈이의 자세다.