쿼일이라는 이름의 사내가 있다. 인생에서 단 한번도 승리를 맛 본 적이 없는 서른여섯살의 패배자. 멜론 같은 머리통, 축축한 빵 같은 거대한 살덩어리, 괴상한 선반처럼 툭 튀어나온 흉측하고 거대한 턱이 이 남자의 외모에 대한 묘사다. 어린 나이부터 턱을 바라보는 사람들의 시선을 피하기 위해 틈만 나면 손으로 턱을 가리는 버릇이 생겼다. 태도도 야망도 능력도, 사실상 모든 것이 실패. 아버지로부터 ‘볼품없는 녀석’이라는 소리를 들으며 주눅들어 있던 그는 자동판매기용 사탕 배달원, 편의점 철야 판매원을 거쳐 삼류 신문사 기자가 된다.

쿼일의 실패에 사랑이라고 예외일 수는 없다. 어찌된 일인지 페틀 베어라는 ‘가냘프고 촉촉하고 뜨거운 여자’를 만나 바로 결혼에 골인하지만, 신혼의 단꿈은 한달뿐, 페틀은 끊임없이 다른 남자들을 만난다. 대놓고 외도를 일삼던 그녀는 결국 쿼일과의 사이에 낳은 두딸을 7천달러에 팔아먹고 다른 남자와 도망가다가 교통사고로 처참하게 죽는다. 이제 우리의 주인공에게 남은 것은 간신히 찾은 여섯살과 네살 반의 두딸뿐. 때맞춰 신문사에서도 해고 통보를 받는다. 그는 수십년 만에 찾아온 고모와 함께 조상들이 살던 땅 뉴펀들랜드로 떠난다.

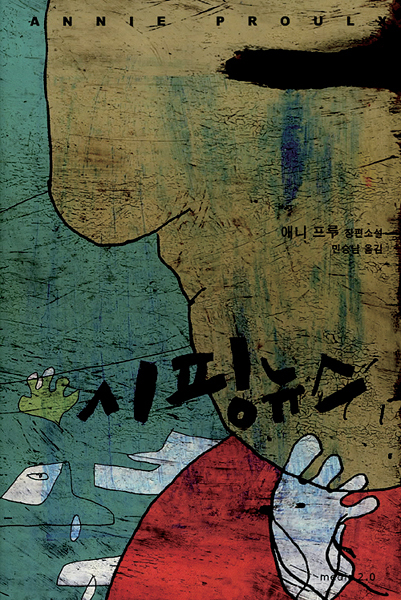

애니 프루의 <시핑 뉴스>는 치유에 관한 이야기다. 쿼일이 비참한 상태에서 뉴펀들랜드로 향하는 대목까지만 해도 소설의 나머지 부분은 예상이 가능해 보인다. 새로운 삶을 찾고 자신을 사랑해주는 여인을 만나고 상처 입은 딸들과는 화해하고 등등. 그러나 <브로크백 마운틴>에서, “어두운 텐트에서 잭은 거대한 검은 산 덩어리에 붉게 빛나는 단 하나의 불빛으로 애니스의 존재를 알아보았다”라는 한 문장으로 두 양치기 남자 사이의 사랑을 손에 잡히게 보여준 작가의 소설은 그렇게 단순하지 않다.

뉴펀들랜드에서 쿼일에게 주어진 일은 교통사고 기사를 쓰는 일. 그는 처참한 현장에 갈 때마다 과거의 기억에 괴로워한다. 착하고 성실한 새 여자도 만나지만, 솔직히 주름살이 있고 거친 피부의 그녀보다는 자신을 버렸지만 매혹적인 전처의 생각에서 벗어나지 못한다. 새로운 곳에서도 달라지는 것은 없고 과거는 반복되는 것처럼 보인다. 그러나 그것이 전부는 아니다. 쿼일을 치유하는 것은 오히려 뉴펀들랜드 자체. 춥고 긴 겨울 동안 바다가 어는 곳. 가족 중에 한둘은 고기잡이를 하다가 바다에 빠져죽은 사람들이 사는 고장. 그곳 사람들과 만나고 그들의 이야기를 기사로 써나가면서 그는 조금씩 삶의 방향을 찾게 된다.

단편 전문 작가답게 등장인물 각자가 털어놓는 에피소드 하나하나가 감칠맛이 난다. 슬픔과 분노 사이를 오가면서 어떻게 해야 할지 마음이 잡히지 않을 때 읽기 좋은 책. 애니 프루가 도서 세일에서 우연히 건졌다는 애쉴리 매듭서에서 인용된 부분도 흥미롭기 그지없다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기