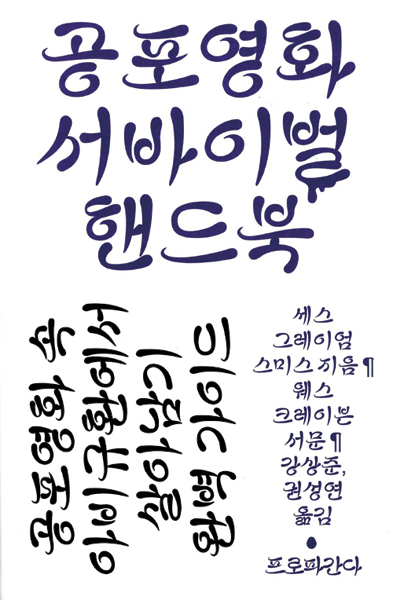

<숨바꼭질> 모니터 시사에서 생긴 일이다. 극중 성수(손현주)와 민지(전미선)의 아들과 딸이 지하주차장의 차 뒷좌석에서 엄마를 기다리는 장면이었다. 한참을 기다려도 엄마가 오지 않자 오빠가 여동생에게 묻는다. “(엄마한테) 전화해볼까?” 그러자 학생으로 추정되는 관객이 일제히 “안돼! 하지마!”라고 소리를 지르는 것이었다. 소리를 지른 사람들도 웃고, 그 소리를 들은 나와 일행도 웃었다. 무서운 장면임에도 불구하고 공포영화라는 장르를 ‘학습’해온 사람이라면 특정 장면이나 설정이 갖는 상징성에 민감해진다. <오만과 편견 그리고 좀비> <링컨: 뱀파이어 헌터>를 쓴 작가이자 팀 버튼의 <다크 나이트>의 각본가 중 하나였던 세스 그레이엄 스미스가 이런 공포영화의 클리셰에 대한 소사전을 펴냈다. <공포영화 서바이벌 핸드북>에는 당신이 공포영화의 주인공이라면 어떻게 행동해야 살아남을지 친절하게 소개해준다. “예를 들어 만약 당신이 한 세기에 한번 있을까 싶은 극심한 눈보라가 치는 날, 살인마가 숲속을 배회하는 동안 메인주에 위치한 외딴 오두막집에서 갓난 아이를 돌모는 십대 베이비시터라면, 당신은 ‘아마’ 공포영화 안에 있는 것이다.”

“공포영화에는 오로지 7월, 10월, 12월만이 존재할 뿐이다.” 미국의 십대들은 7월이 되면 학교에서 벗어나 술을 마시고 비키니를 입고 여름 캠프로 달려가 서로의 동정을 뗀다. 10월은 할로윈의 달, 오래전 죽은 연쇄살인마와 유령, 마녀, 온갖 짐승이 현세로 돌아온다. 12월은 악마 산타, 그렘린, 폭설로 고립된 경비원들의 달이다! 이렇게 하나씩 짚어가는 공포영화의 클리셰들은 영화를 보며 비명을 지른 일이 무색할 정도로 뻔하고 우습다. 숲속에서 자꾸 이상한 일이 벌어지면 주인공들은 무리를 지어 주변을 둘러보기 시작한다. 이때 “우리가 흩어져서 가면 조금 더 빨리 갈 수 있을 거야”라고 하면 죽는다. “그게 뭔지 알아보러” 랜턴을 들고 길을 나서면 죽는다. 우주에 있어도 조심해야 할 것들은 많다. 구조신호에 응답하면 죽는다. 하지만 구조신호보다 불길한 건 무응답으로, 답신이 없는 이유를 조사하기 시작하면 죽는다. 죽은 아내가 우주선 안을 돌아다니는 걸 봤다면? 그땐 정말로 당신이 죽을 차례다. 이 책에서 가장 재미있는 대목 중 하나는 공포영화의 관습이 타 장르의 관습으로 순식간에 바뀔 수 있는 또 다른 클리셰 모음집인 ‘사출좌석#1- 예기치 못한 장르의 변화’다. 복수나 사부라는 단어를 매 대사에 끼워넣으면 무협영화가 된다. 방귀를 뀌면 십대 코미디가 된다. 적과 키스하면 로맨스가 되며, 영국식 발음으로 건조하고 긴 독백을 하는데 그 내용은 일생일대의 후회와 일방적인 사랑, 그리고 요크셔에서의 여름에 대한 것이어야 한다… 당연히 장르는 머천트 아이보리 필름. 유럽예술영화로 장르를 바꾸고 싶다면 담뱃불을 붙이고 이탈리아어로 적을 꾸짖으면 되는데, 이탈리아어를 몰라도 상관없고 그저 양손을 마구 움직이면 된다. 이탈리아 축구선수들이 심판에게 항의할 때처럼!

에서 책구매하기

에서 책구매하기