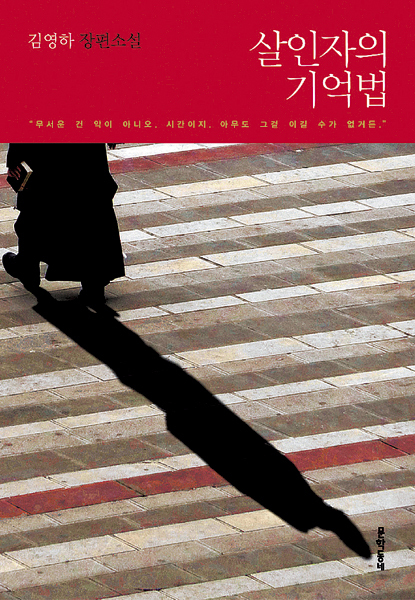

제임스 설터의 <가벼운 나날>에서는 나이듦을 이렇게 말한다. “세상 모든 일이 반복인 것처럼, 두 번째, 세 번째 일어나는 일처럼 느껴지는, 그런 시기.” 김영하의 <살인자의 기억법>의 나이듦은 조금 복잡하다. 엄밀히 따지고 들자면 칠순의 나이가 문제라기보다는 병, 그러니까 알츠하이머가 문제라서다.

아버지를 죽인 일을 시작으로 30년간 꾸준히 사람을 죽여오다 25년 전부터는 그 일을 그만두고 살아가는 연쇄살인범 김병수에게는 모든 일이 전에 없던 것처럼 느껴져서 문제다. 그에게 모든 사건은 낡고 닳고 뻔한 게 아니라 매번 새롭고 위태롭고 이상한 것이 된다. 매번 글로 기록하고 목소리를 녹음해서 어떻게든 기억해보고자 하지만 여의치 않다. 개는 있다 없다 하는데 그가 키우는 개인지 남의 집 개인지 매번 헷갈린다. 수상한 사람이 보인다. 그래도 상관없었을지 모른다. 그의 딸이 위기에 처한 게 아니라면. 아, 딸 은희 얘기를 빼먹었나. 그 옛날 그의 손에 죽은 부부의 딸을 데려다 키운 게 바로 은희다. 그런데 은희가 결혼하겠다고 데려온 남자가 아무리 봐도 연쇄살인범이다. 동네를 떠들썩하게 만드는 연쇄살인범이 분명하다. 아니, 혹시 알츠하이머인 그가 밖에서 사람을 죽이고 와서 기억을 못하는 걸까? 기억하는 속도보다 잊는 속도에 가속이 붙기 시작하자, 그는 은희를 지키기 위해 연쇄살인범을 자기 손으로 죽이고자 마음먹는다. 그의 기억력은 마지막 살인을 해치울 수 있게 그를 도울 것인가.

“사람들은 악을 이해하고 싶어 한다. 부질없는 바람. 악은 무지개 같은 것이다. 다가간 만큼 저만치 물러나 있다. 이해할 수 없으니 악이지. 중세 유럽에선 후배위, 동성애도 죄악 아니었나.” 30년간 살인에 헌신해온 남자의 눈에 비친 타자와 연쇄살인은 그러할지 모르나, 가만 보면 평범한 사람이라는 가면을 쓰고 살아온 그에게 삶의 진실이야말로 다가간 만큼 저만치 물러나는 어떤 것 아닐까. 시인인 살인자, 철학책을 읽는 연쇄살인자의 내면을 깊이 들여다볼수록 서스펜스가 짙어진다. 책을 덮고 한동안 마지막 순간의 독백이 머릿속에 울린다. 연극무대로 만나면 근사하게 들릴 것 같다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기