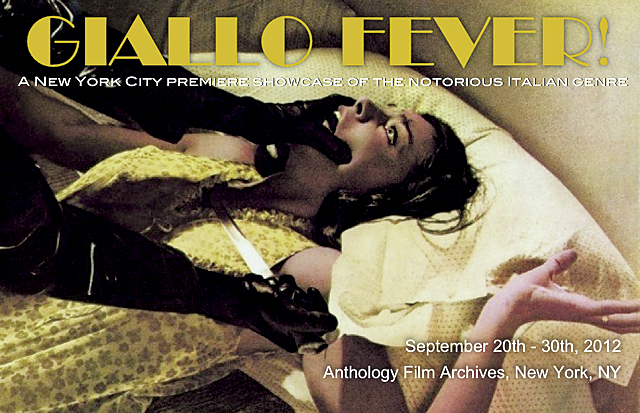

‘지알로’(Giallo) 필름. 슬래셔 장르에 지대한 영향을 준 이탈리아 스타일의 호러영화를 뜻한다. 한국 팬들에게 비교적 익숙한 다리오 아르젠토 영화들이 이 장르의 대표적인 작품이다. 브라이언 드 팔마부터 쿠엔틴 타란티노까지 수많은 명감독들이 지알로 필름에 애정을 보여왔지만, 미국에서도 지알로 장르의 영화들을 볼 수 있는 기회는 드물었다. 9월20일부터 30일까지 ’지알로 피버!’라는 제목 아래 지알로영화제가 열린다. 다리오 아르젠토의 데뷔작 <수정 깃털의 새>, 장르영화의 걸작으로 손꼽히는 <딥 레드>, 지알로영화의 시초로 평가받는 마리오 바바의 <너무 많이 아는 여자> 등 1960~70년대 이탈리아 호러영화 10편을 묶어 상영한 이 영화제는 모든 작품을 필름 프린트로 상영한다는 점에서 팬들은 물론이고 평론가들과 영화제 관계자들의 관심을 끌었다.

흔히 지알로 장르의 개성은 비논리적인 이야기 전개와 감각적인 호러 연출에 있다고들 한다. 지알로영화제 관계자들은 “때로는 범행 동기가 황당하게 느껴질 수도 있고, 사건 전개가 허술해 보일 수도 있으며, 정치적으로 올바른 내용은 다루지 않는다”면서도 “도덕성이 결여됐지만 오히려 아무것도 가르치려 들지 않는 지알로 작품을 보는 것이 일탈의 한 방법이 아닐까” 제안한다. 일례로 상영작 중 루치오 풀치의 <오리를 괴롭히지 마>와 푸피 아바티의 <웃는 창문이 달린 집>은 미국은 물론이고 해외에서도 드물게 상영된 문제작이다. 가톨릭에 큰 영향을 받는 작은 마을이나 성당 자체를 배경으로 하고 있기 때문이다. <어 콰이어트 플레이스 인 더 컨트리>나 <너무 많이 아는 여자>의 경우 기존의 지알로영화들처럼 피가 낭자하고 잔인한 살인장면이나 노출장면으로 승부하지 않음에도 그 특유의 개성 때문에 주목할 만한 작품이다. 한편 지알로영화제를 기획한 이들 중 한국인 프로그래머가 눈에 띈다. 뉴욕대(NYU) 영화과를 졸업한 뒤 뉴욕을 기반으로 영화 시나리오 작업과 제작에 몸담고 있는 채연선은 “언젠가 한국에서도 지알로영화제를 열어보고 싶다”는 포부를 밝혔다. 그녀와의 인터뷰를 옮긴다.

“ 무서운 촌동네 이야기를 좋아한다”

지알로영화제 채연선 프로그래머

-어떻게 영화제 프로그래밍에 참여했나. =몇년 전 영화과 동창인 알레시오 지오르제티와 함께 지알로 스타일의 시나리오를 한편 쓴 적이 있다. 재미로 일주일 만에 쓴 것이라 별 생각없이 묵혀두다가 지난해 이맘때쯤 다시 읽어봤는데 나쁘지 않더라. 지난가을 시나리오 작업의 일환이라는 명분으로 수없이 많은 지알로영화를 보면서 장르에 대한 관심이 커졌다. 그러다보니 자연스럽게 ‘이런 영화를 극장에서 한꺼번에 보면 얼마나 좋을까’ 하는 생각이 들었다.

-라인업은 어떻게 선정했나. =우리가 보기에 재미있었던 영화 위주로 선정했다. (웃음) 직감대로 선정한 영화들이 모두 지알로 장르의 특징을 가지고 있으면서도 색깔이 확실했다. 이 장르를 잘 알고 좋아하는 사람부터 처음 접하는 사람까지 함께 즐길 수 있는 작품을 선택했다고 생각한다. 필름 프린트가 없어서 포기한 작품들도 있었다.

-영화제 테마 착안이 특이한데, 다른 테마의 영화제도 기획 중인가. =구체적인 것은 없다. 단, 여건이 되고 일처럼 느끼지 않고 할 수 있다면 우리가 좋아하는 다른 영화들도 상영해보고 싶다. 60~70년대 유럽에서 잘 알려지지 않은 장르영화나 여자 버디영화 시리즈, 베라 히틸로바의 <데이지>나 <셀린느와 줄리 배타러 가다> 같은 영화들.

-상영작 중 개인적으로 마음에 드는 작품이 있나. =개인적으로 무서운 촌동네 이야기를 무척 좋아한다. (웃음) 그래서 그런지 아무래도 배경이 시골인 루치오 풀치의 <오리를 괴롭히지 마>와 푸피 아바티의 <웃는 창문이 달린 집>이 특히 와닿는다. 두 작품은 당시 미국에서 개봉하지 못한 영화라서 더욱 뜻깊다. 특히 풀치 영화에 개인적으로 좋아하는 시퀀스가 하나 있는데, 리즈 올토라니 음악감독이 쓴 아름다운 테마곡 위로 벌어지는 광경이 정말 참혹하다.