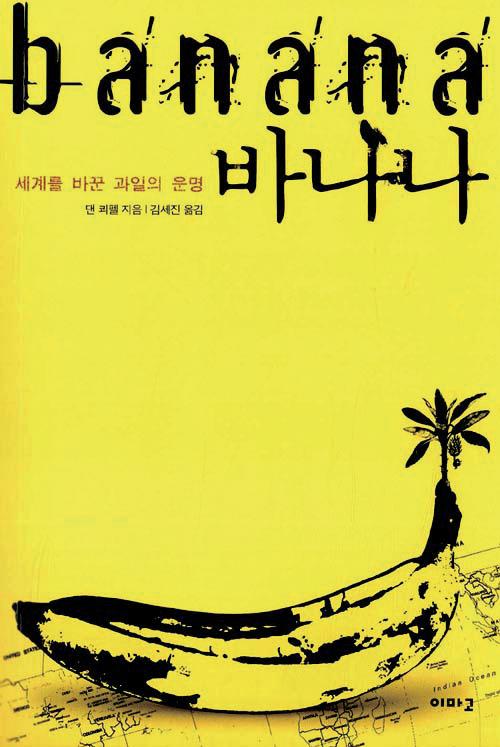

<주유소 습격사건>에는 “한놈만 패면 돼”라는 대사가 나온다. 애초에 그 대사가 의미한 것과는 다를지도 모르지만, 실로 그렇다. 세상의 모든 생명체와 (생명체처럼 움직이는) 조직은 서로 닮아 있다. 하나만 파고들면 전체를 이해할 수 있다. 누구는 야구가 인생과 닮았다 하고 누구는 산이 그렇다 하고 누구는 바둑이 그렇다 한다. 모두 참이다. <바나나>는 바나나 하나만 파고들어간 책이다. 바나나의 생김새부터 맛처럼 누구나 익숙한 부분은 물론, 바나나를 둘러싼 무역업의 변화, 세계 노동 착취의 현실 등 바나나와 관계없다고 느껴졌던 세상 돌아가는 현실까지를 다루고 있다.

댄 쾨펠은 성경에 나오는 선악과가 사과가 아닌 바나나였다는 주장에서 시작한다. 에덴동산의 ‘선악과’라는 히브리어 단어를 라틴어로 번역하면서 ‘사과’로도 번역될 수 있는 ‘malum’이라는 단어를 택했기 때문에 사과라는 오해가 시작되었다고. 확인할 길 없는 선악과 논쟁이 흥미진진한 뒷이야기의 재미를 준다면(이브가 먹었고, 아담은 먹다 목에 걸렸으며, 선악과를 먹은 뒤 부끄러움을 알게 되었다는 이야기를 바나나의 생김새와 연관지어 생각해보라), 바나나에 치명적이어서 그로 미셸이라는 가장 널리 사랑받았던 품종의 씨를 말린 파나마병 이야기는 도시괴담 같은 공포를 준다. 바나나가 전염병에 유난히 약한 이유는 애초에 바나나를 복제로 재배하기 때문으로, 그 말은 곧 우리가 먹는 바나나가 모두 유전적으로 쌍둥이인 셈이며, 결국 전부 똑같기 때문에 전부 병에 걸리기도 쉽다는 뜻이 된다. 이쯤에 이르면 전염병 문제를 해소하기 위해 유전자 조작 바나나의 탄생을 경험하게 될지도 모른다는 데 생각이 미치게 된다. 29장 ‘빌딩 아래로 몸을 던진 세계 최대의 바나나 제왕’에서는 바나나가 야기한 국제 무역 갈등이 스릴러 소설처럼 극적으로 그려지고 있다. 세상을 이해하는 색다른 시각을 제공하는 논픽션인 <바나나>를 읽고 나면 요즘 가격 폭등으로 문제가 되는 배추나 양배추, 혹은 몇년 새 눈에 띄게 비싸진 삼겹살과 유통경로에 대한 글을 읽어보고 싶어진다.