어린 시절부터 그래프를 좋아했다. 수학시간에는 문제 풀러 나갔다가 칠판 앞에 선 채 면벽수행하는 바람에 선생님에게 자주 얻어터졌지만(그래, 역시 난 문과), 그래도 그래프 보는 건 좋아했다. x축과 y축을 만들고 그 사이에다 우아한 곡선을 그려넣는 수학선생님의 뒷모습을 보노라면 화가를 보는 것 같았다. 나도 빈 공책에다 그래프를 그려보곤 했다. x와 y축을 만들고 그 속에다 아무 의미없는 선을 그려넣어보곤 했다. 나에게 그래프를 그리는 시간은 수학시간이 아니라 미술시간이었다(그래, 역시 난 예체능계). 그래프의 선을 보노라면, 그 굴곡을 보노라면, 뭔가 굉장한 의미가 그 속에 함축돼 있는 것만 같았다.

최근에는 김연수 역시 그래프를 좋아한다는 사실을 알게 됐다. 최근 김연수와 나는 아이포드 터치의 매력에 푹 빠져서(김연수는 2세대, 나는 1세대, 역시 그는 차세대 작가) 만나기만 하면 서로 수집한 각종 어플리케이션의 장단점을 ‘자랑질’하기에 여념이 없는데 최근 그가 소개해준 프로그램의 핵심 기능이 바로 ‘그래프’였다. 어느 날 그가 아이포드 터치를 내밀더니 프로그램 하나를 보여주었다. 소설과 에세이와 기타 기고문 등 하루에 쓴 원고량을 매일 입력하면 한달에 쓴 총원고량과 1일 평균 원고량을 보여주는 프로그램이었다. 김연수의 부지런함이 일목요연하게 그래프로 보였다. 아, 그는 정말 부지런하였다. 그래프는 거짓말을 하지 않았다. 나도 김연수를 따라 한달 총원고량과 1일 평균 원고량을 계산해내고 싶은 마음이 굴뚝같았으나 아니 땐 굴뚝에 연기가 나지 않듯 아니 쓴 원고로는 총원고량을 계산해낼 수 없다는 난관에 봉착하고 말았다. 평균을 내기에도 그래프로 나타내기에도 원고량이 너무 적었던 것이다. 문과였던 나와 달리 그래프의 원리를 통달했을 법한 이과 출신 김연수는 역시 달랐다. 그래프를 수학적으로 이용하고 있었다. 이런 걸 두고 체계적인 글쓰기라고 해야 하나(하하하).

언젠가 영화잡지에 칼럼을 기고하게 되면 꼭 해보고 싶었던 것이 ‘그래프로 보는 영화’였다. 영화의 개봉관 수에다 관객 수를 곱한 뒤에 출연자 수 더하기 스탭 수를 나누어서 카메라 대수를 뺀 다음 그 결과물을 그래프로 나타내… (뭐하냐?) … 는 수학적인 방식이 아니라 영화 전체의 흐름을 한눈에 알아볼 수 있게 하는 방식으로 그래프를 그리는 것이다. 자, 그럼 첫 번째 그래프.

다시 생각해도 웃긴 제인구달과 비달사순

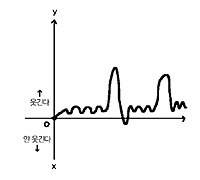

x축은 영화 상영시간, y축은 영화의 웃기는 정도다. 딱 봐도 뭔가 불균질한 영화라는 걸 알 수 있을 것이다. 전체적으로 웃기긴 하지만 들쭉날쭉해 완성도가 고르지 못하고, 두 군데의 높이 솟아오른 봉우리는 관객의 배꼽을 빼는 곳이다. 독특한 그래프의 주인공은 바로 코미디영화 <차우>다. 봉우리 중 하나는 아마도 ‘제인구달’과 ‘비달사순’의 환상조합 때문이 아닐까 싶다(<씨네21> 지난 칼럼 참조. 또 생각해도 웃기네). 다음은 두 번째 그래프.

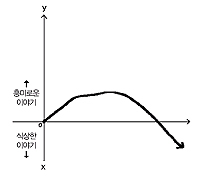

두 번째는 가장 흔한 그래프다. 시작은 흥미롭지만 시간이 갈수록 동력을 잃고 끝내 식상한 이야기로 전락하고 마는 형태다. 최근에 본 마이클 만의 영화 <퍼블릭 에너미>를 보고 그린 그래프다. 영화가 진행될수록 존 딜린저(조니 뎁)의 캐릭터가 이해되어야 하는데 그렇지 못했다.

존 딜린저가 죽을 땐 가파른 상승곡선

하지만 이야기가 전부는 아니다. 흥미로운 이야기인가 아닌가를 생각했을 때는 이런 그래프가 나오겠지만 액션이나 촬영을 생각하면 그래프가 달라진다. 깜깜한 밤 숲속에서 벌어졌던 총격장면이나 존 딜린저가 죽는 장면에서는 그래프가 가파른 상승 곡선을 그릴 것이다.

소설가이자 그래프계의 거장이신 커트 보네거트 선생님은 그의 저서 <나라 없는 사람>에서 모든 이야기를 그래프로 설명한 적이 있다. 그의 y축은 단순하다. 좋은 소식인가, 나쁜 소식인가. 대부분의 동화는 좋은 소식에서 시작해 나쁜 소식을 거쳐 좋은 소식에서 끝을 맺는다. 카프카와 같은 소설가들의 작품은 나쁜 소식에서 시작해 나쁜 소식으로 끝을 맺는다. 그는 위대한 작품일수록 좋은 소식과 나쁜 소식을 구분하기 힘들다면서 <햄릿>을 예로 들었다. 죽기 직전 우리의 평생을 커트 보네거트 스타일의 그래프로 만든다고 했을 때, 과연 어떤 게 좋은 소식이었고 어떤 게 나쁜 소식이었는지 명확히 구별할 수 있을까. 지금 어떤 일이 닥쳤을 때 그 일이 어느 정도로 좋은 소식인지 어느 정도로 나쁜 소식인지 삶의 그래프 속에다 정확한 좌표를 찍을 수 있을까.

흔들려야 혼돈을 이겨낼 수 있으리

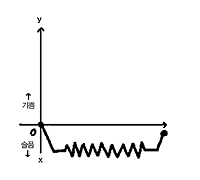

안토니오 루이지 그리말디의 <조용한 혼돈>의 그래프는 제목과 닮았다. 갑작스런 아내의 죽음을 맞은 피에트로는 회사 출근도 하지 않고 딸의 학교 앞 공원에서 하루 종일 시간을 보낸다. 거기서 밥도 먹고 사람들도 만나고 회사 일도 한다. 그래프는 아래로 떨어진 뒤 수면 위로 올라올 생각을 하지 않는다. 한 사람의 죽음은 주위에 어떤 파문을 일으키는가, 사람들은 어떻게 조용한 혼돈을 이겨내는가, 그래프는 조용히 진동한다. 사람들은 조용히 진동하면서 혼돈을 이겨낸다. 흔들려야 혼돈을 이겨낼 수 있다.

DJ가 자신의 그래프를 끝내고 좌표 바깥으로 사라졌을 때 나 역시 <그랜 토리노>의 마지막 장면을 보는 듯한 기분이었다. 문득문득 그가 그립다. 무질서한 혼돈 속에서도 나뭇잎은 조용히 흔들리고, 물결은 조용히 흔들린다.