망각의 삶이라. 지난호 혁 옵바의 칼럼은 그런 절규로 끝났다. 뭔가 신신애스러운, 잘난 사람 잘난 대로 살고 못난 사람 못난 대로 사아아안다를 연상시키는 장중한 내용이었다. 그러다보니까 봄비도 아닌 것이, 하지만 겨울비라고는 절대로 부르기 싫은 뭔가가 하늘에서 떨어지던 어느 저녁의 대화가 떠올랐다. 기자와 과학자와 시인과 소설가 등으로 이뤄진, 매우 통섭스러운 술자리였다. 주제는 가수 박상민과 그의 짝퉁. 자꾸만 전직 시인이라고 우기시는 그분과 나는 문화계에서 짝퉁의 원조는 시인이라고 주장했다. 소설가에게서는 짝퉁을 찾아보기 힘든데, 그건 아마도 소설가들은 워낙 사람이 진짜이기 때문이 아닐까. 대신에 입에서 나오는 말이 죄다 ‘구라’라서 그렇지(근데 김중식 형, 시 안 쓰고 자꾸 전직 시인이라고 우기시면 계속 가짜 김중식이라고 놀릴 거예욧!).

어쨌거나 망각의 삶이라니요, 소설가 혁 옵바. 우리가 모두 구라로 먹고사는데 기억이 안 나면 만들어서라도 써야죠. 그렇긴 해도 우리가 함께 본 숱한 동시상영관의 영화는 기억날 것이다. 동시상영관은 일찍이 통섭스러웠으니, 영화 배합은 다음과 같았다. 예술영화 한편과 에로영화 한편. 그게 아니라면 액션영화 한편과 에로영화 한편. 그것도 아니라면 에로영화 한편과 에로영화 한편. 대학에 입학하면 반드시 교양국어를 이수해야만 하듯이 동시상영관에 들어가면 에로영화 한편은 필수였다. 그리하여 내 스무살 초반의 필모그래피를 곰곰이 생각해보면, 같이 본 영화들은 하나도 기억나지 않고 <나인 하프 위크>나 <투 문 정션>이나 <카프리의 깊은 밤>만이 또렷하게 떠오른다. 명색이 영화전문 주간지의 필자로서 이런 영화 제목들은 살며시 망각의 틈바구니 속으로 밀어넣으면 좋으련만.

얼음과 꿀에서 이젠 스테이플러라니…

필수라지만 교양국어 시간에 “나랏말?미 듕귁에 달아 문?와로 서로 ??디 아니”했다는 사실을 알았다고 해서 내 인생이 바뀐 건 하나도 없었듯 동시상영관에 들어가면 반드시 봐야만 했던 그 에로영화들로 내가 인생의 묘미를 깨달을 리도 만무했다. 물론 (무려) 눈 가린 킴 베이싱어를 상대로 한 그 냉장고 얼음 신공이나 꿀 발라 먹기 신공을 어찌 잊을 수 있겠느냐마는 세종대왕께서 어제하신 훈민정음을 써먹을 곳이 없었듯이 에로계의 맥가이버를 방불케 할 만큼 생활 속의 지혜를 잘 이용한 그 신공들은 이십대 초반의 우리에겐 그림의 떡에 불과했다. 하지만 인생은 생각보다 길고, 그 의미는 한참 뒤에나 깨닫는다.

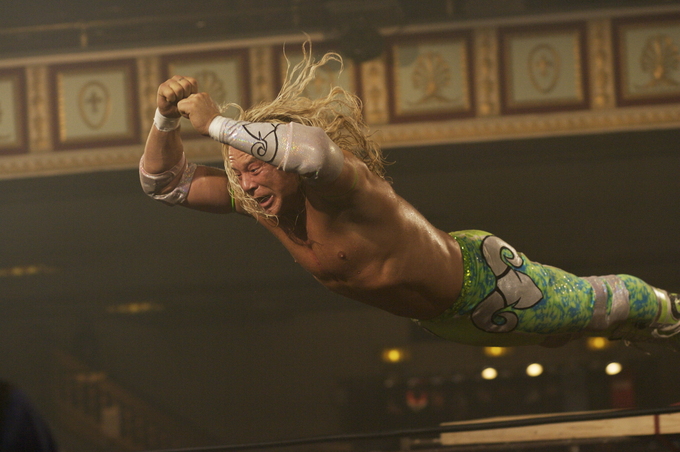

통섭의 비 내리던 그날 저녁, 나는 모인 사람들에게 반드시 <더 레슬러>를 보라고 얘기했다. 그들은 모두 1980년대에 중·고등학교를 다녔던 사람들이었기 때문이다. 아쉽지만, <더 레슬러>는 1989년에 미성년자였던 사람들은 온전하게 해석될 수 없는, 그런 종류의 영화였다. 하지만 정작 1989년에 성년이었던 사람들이라면 반드시 외면하고 싶은 종류의 영화이기도 했다. 실제로 나는 첫 장면을 보자마자 극장에 들어간 것을 후회할 정도였다. 나는 이제 인생의 여러 모습들에 대해 잘 알고 있다고 생각한다. 끔찍한 모습, 비참한 모습, 잔인한 모습. 하지만 잘 알고 있다고 해서 그걸 잘 볼 수 있다는 건 아니다. 내 나이 (아무튼 끝까지) 서른아홉이고 이젠 예쁘고 귀엽고 멋진 것만 보고 싶다. 예를 들어 최근 나는 디제이 가와사키와 함께 작업한 후지 레나에 푹 빠져 있는데(그녀의 뮤직비디오를 보고 난 뒤에야 하루 일과가 겨우 시작된다), <더 레슬러> 첫 장면을 봤을 때 나는 이번호에 쓸 건 그녀의 뮤직비디오라고 결심하기까지 했다.

동시상영관이라면 잠깐 나가서 자판기 커피를 뽑아놓고 담배라도 피우면서 다음에 할 에로영화나 기다려 본전을 건지겠지만, 어느덧 시대는 변해 그럴 수도 없는 상황. 나는 하는 수없이 슈렉이 된 미키라고 부를 수밖에 없는, 괴물 랜디 더 램 로빈슨의 일상을 지켜봤다. 그러다가 그만 보고야 말았다. 그 장면을. 스테이플러로 달러를 이마에 박는 그 장면을. 미키. 이게 뭐야? 얼음이면 얼음, 꿀이면 꿀, 놀라운 응용력으로 사람 몸을 배배 꼬게 만들더니 이젠 스테이플러까지 사용하기냐? 내게 생활의 지혜를 몸소 가르쳐준 미키가 고작 달러를 이마에 붙이기 위해서 스테이플러를 사용하는 걸 보니 울고 싶었다. 배신감보다는 그게 너무 사실적이어서. 1990년 나와 함께 대학을 다녔던 선후배 친구들은 지금쯤 뭘 하고 있을까? 혹시 우리도 저 꼴이 된 건 아닐까?

내가 보기에 이 영화는 흥행에 참패할 게 분명해 보였다. 말했다시피 이 영화를 봐야만 하는 사람들은 1980년대에 고등학교를 졸업한 사람들인데, 이 사람들은 이 스테이플러 장면에 이르러 모두 자기 이마가 찢어지는 고통을 느낄 것이기 때문이다. 그 고통은 또 다른 장면과 공명하면서 배가된다. 그건 랜디가 미장원에 갔을 때 느닷없이 환청처럼 들리는 한국어 때문이다. 랜디는 한국 아줌마에게 남편에 대해서 묻는다. 그러자 그 아줌마는 대답한다. “바빠요, 바빠요. 워크, 워크.” 영어를 잘 못하는 아줌마의 처지와 나이로 짐작건대 그 대화 속의 남편은 불행하게도 동시상영관에서 <나인 하프 위크>를 봤을 확률이 매우 높다. 그 남편은 돈 버느라 너무나 바쁘다. 돈 때문에 스테이플러로 이마에 달러를 붙이는 레슬러들만큼이나 바쁠 것이다. 아니, 지금 그들은 이마에 스테이플러를 박는 것보다 더한 일을 하고 있을지도 모른다. 그러니 어찌 그들이 이 영화를 눈뜨고 그냥 볼 수 있을까나?

호텔 Flying Pig가 떠오르는 마지막 장면

그럼 나는 왜 그 통섭의 비 내리는 밤에 모인 사람들에게 이 영화를 보라고 한 것일까? 나만 당할 수는 없어서? 설마 명색이 기자와 과학자와 시인들인데 이마에 스테이플러를 박고 있을 리야 없을 것 같아서? 그건 오로지 마지막 장면 때문이었다. 여기에 그 장면에 대해서 쓰고 싶지만(“부들부들, 휘청휘청”), 그랬다가는 혁 옵바가 또 뭐라 할 것 같아서 차마 자세히 쓰진 못하겠다. 그 장면을 보는데 오래전 암스테르담에서 본 호텔 이름이 떠올랐다. Flying Pig. 그 호텔 이름은 인습을 뛰어넘는 위대한 상상을 상징했다. 그런 것도 통섭이라고 할 수 있을까? 물리학과 경제학의 법칙을 동시에 무시하는 위대한 비행 말이다. 시절은 20년 전의 분위기인데, 동시상영은커녕 영화관도 못 갈 정도로 바쁜(워크, 워크, 그러니까 돈 버느라) 선후배 친구들과 같이 나도 그렇게 한번 날아보고 싶었다.

엔딩 크레딧은 우리 정겨운 브루스 스프링스틴의 노래와 함께 올라간다. 마지막 줄에서 엑셀 로즈의 이름을 보는데, 동기생을 만난 것처럼 너무 반가웠다. 미키와 엑셀은 친한 친구 사이다. 건스 앤드 로지스의 <스위트 차일드 오 마인>이 흘러나오는 장면 역시 잊을 수 없다. 그리고 랜디와 캐시디가 노래를 들으며 서로 이런 대화를 하는 장면도. “The eighties fuckin’ ruled, man, till that pussy Cobain came and fucked it all up.”(80년대는 정말 끝내줬잖아, 근데 기생오래비 같은 코베인 새끼가 나와서 다 말아먹었지). 물론 나는 커트 코베인도 좋아하지만, 그 장면에서는 진심으로, 데프 레파드와 머틀리 크루와 건스 앤드 로지스를 듣던 십대 시절의 목소리로 외쳤다. 더 램, 네 말이 맞아. 그러므로 처음에 절레절레 흔들던 머리로 엔딩 크레딧에서 헤드뱅잉은 필수다.