요즘 영화담당 기자들은 김기덕 감독의 <활> 때문에 골치가 아프다. 기자 시사회를 열지 않고 인터뷰도 전혀 안 하겠다고 하니 영화에 대해 쓸 말이 아무것도 없는 상황이다. 게다가 보도자료도 없고 공개된 스틸사진도 달랑 한장이다. 이거야 원, 기자들 엿먹으라는 거야 뭐야, 하는 볼멘소리가 나올 만도 하다. <씨네21>도 예외는 아니라서 이번호 기획기사에도 다른 데서 볼 수 없던 사진은 없다. 별 수 없이 우리는 제작진과 배우에게 <활> 제작과정에 관한 이야기를 듣고 기사를 준비했다. 김기덕 감독은 <씨네21>의 인터뷰 요청도 받아들이지 않았다. 그는 이렇게 말했다. “11편 영화를 찍는 동안 너무나 많은 말을 했다. 내 영화를 있는 그대로 보기 힘들 만큼 많이. 그냥 영화 자체로 설명이 되지 않겠나? 나의 말로 규정되거나 왜곡되지 않은 상태로 영화를 봐줬으면 좋겠다.”

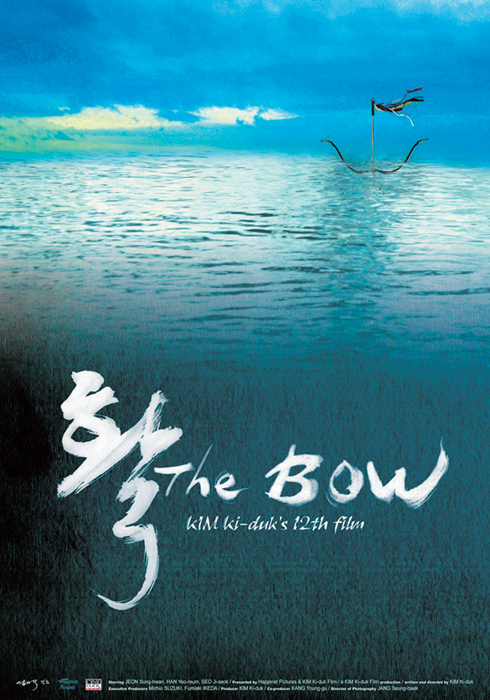

그렇다면 영화를 미리 보여줘야 하는 거 아니냐, 대체 무슨 배짱으로 시사회도 안 하고 지역마다 극장 한 군데씩 순회상영을 하겠다는 건가, 그렇게 해서 과연 얼마나 많은 관객이 극장을 찾겠는가, 몇 가지 질문을 연달아 던졌더니 그는 이렇게 답했다. “흥행에 대한 욕심은 접었다. 국내흥행을 염두에 둔다면 몇개관이라도 더 잡고 홍보도 하겠지만 그래 봤자 배급하는 분한테 손해만 끼치게 된다. <빈 집> 흥행결과를 보고 깨달았다. 홍보비를 몇억원씩 썼지만 관객은 늘지 않았다. 이번 영화는 완전히 아날로그식으로 접근해볼 생각이다. 극장에 가기 전에 아무 정보없이 가서 봤으면 싶다. 사진을 딱 한장만 공개한 것도 그래서다. 그렇게 홍보도 안 된 영화를 보러가는 관객이라면 대단한 열의를 가진 사람일 테고 아주 적은 수라도 그런 관객이 꾸준히 찾아온다면 족하다. 지금 수많은 영화들이 똑같이 거대한 멀티플렉스 체인에 동시에 걸리고 일주일 만에 사라지는데 이건 일종의 거대한 낭비가 아닌가.”

한마디로 요약하면 이제 제작방식뿐 아니라 홍보나 배급방식도 김기덕식으로 하겠다는 거다. 문득 그가 단 하루 만에 장편영화 촬영을 끝낸 적도 있다는 생각이 든다. 그런 과감한 실험도 마다않는 감독인데 홍보나 배급에서 남들과 다른 방법을 택하는 게 대수겠나 싶다. 여기엔 한국영화의 현실에 대한 중대한 문제제기도 숨어 있다. 모두가 대박을 기대하며 ‘더 크게, 더 많이’라는 슬로건을 내거는 지금, 그는 자기 영화의 규모를 정확히 계산하고 거기 어울리는 제작, 홍보, 배급을 고민한다는 사실이다. 아마 이런 선택을 한 데는 그의 영화가 한국보다 외국에서 환대받는다는 이유도 있을 것이다. 실제로 <빈 집>과 <활>은 일본의 영화사에서 투자를 받아 제작한 영화다. 김기덕 감독을 다룬 책 <김기덕, 야생 혹은 속죄양>도 한국보다 일본에서 더 잘 팔릴 것이라는 게 출판사의 전언이다. 이런 상황에서 당신은 왜 한국 기자나 한국 관객에게 더 많은 서비스를 하지 않느냐고 말하기란 곤란하다. 이 지점에서 김기덕은 한국영화 감독이 아니라 그냥 영화감독인 것이다.

엉뚱한 얘기인지 모르겠으나 최근 작고한 만화가 고우영 선생님의 말씀 하나가 떠오른다. 왜 그렇게 칸을 꽉 채우는 빡빡한 그림과 글씨를 애용하느냐는 질문에 그는 이렇게 답했다. “제가 주로 신문연재를 하지 않았습니까. 신문지면은 금쪽 그 자체거든요. 몇 센티짜리 칸 하나면 광고단가가 얼만데요. 그러니 커다란 칸 하나에 나뭇잎 하나 그려넣는 식의 멋부리는 연출은 꿈도 못 꾸죠.” <활>에 대한 김기덕의 선택도 고우영 화백의 직업윤리 같은 것이 아닐까? 낡은 사고방식일지 몰라도 나는 이런 사람들의 윤리에 마음이 끌린다.