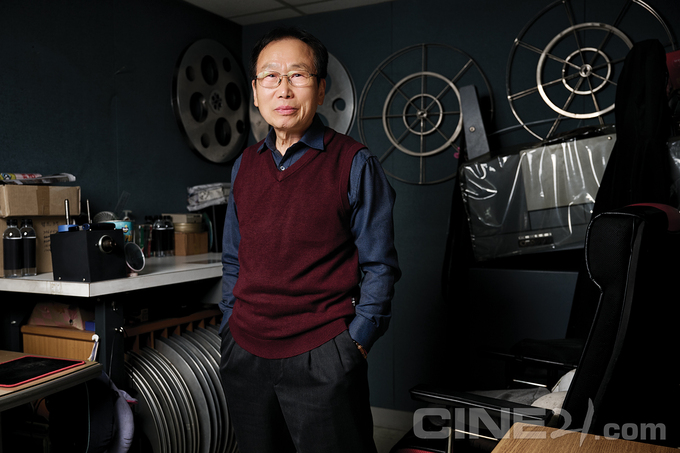

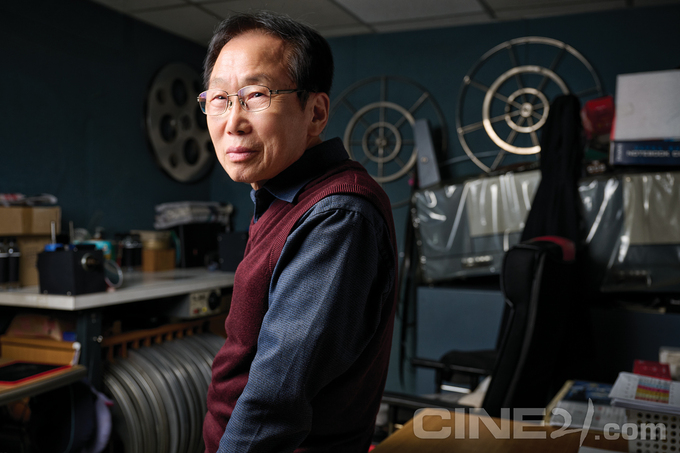

씨네큐브의 25주년 역사에서 상징적인 인물을 꼽아달라 하니 너나없이 이 사람을 지목했다. 개관부터 지금까지 영사실을 지키고 있는 홍성희 영사실장이다. <시네마 천국>의 알프레도 아저씨가 토토에게 “일주일에 겨우 하루 쉬는 고된 일”이라며 영사 일을 만류한 것처럼 홍성희 영사실장은 쉬는 날에도 문제가 생기면 영화관으로 달려왔다. 50년을 영사기사로 일하며 인터뷰 요청도 수차례 받았지만 그저 직업인으로서 자신의 일을 해왔을 뿐인데 내세우고 싶지 않아 나서기를 마다했다. 지난날, 영사실에서 예술영화를 틀며 살아온 것만이 자부심이라고 그는 나지막이 덧붙인다.

- 씨네큐브가 25주년을 맞았다. 이 극장의 첫 영사기사였으니 근무한 지 25년이 된 해이기도 하다. 영사기사로 일한 건 언제부터인가.

내가 20대이던 1970년대 동대문에 있는 영화관에서 이 일을 처음 시작했다. 그때는 영화를 좋아하고 말고 그런 것도 없었다. 영사 일을 시작하기 전에는 영화를 볼 형편도 못되었으니까. 아는 분이 영화관에서 일해볼 생각 없냐고 하기에 일자리를 찾아 따라갔고 그렇게 시작한 일을 50년째 하고 있다.

- 도제 시스템에서 영사 기술을 배우셨을 것 같다. 일을 배울 때 선배에게 가장 자주 들은 말이 무엇인가.

스크린이 밑에 있고 영사실은 높이 있지 않나. 영사실에서 객석을 내려다보다가 실수로 영사 기계에 발을 얹은 적이 있다. 그때 선배가 “넌 네 밥상에 발을 얹어놓냐”며 호되게 혼낸 적이 있다. 당시에 아주 엄하게 배웠지. 영화예술의 마지막 단계가 영사라고 했다. 배우면서 귀가 닳도록 들은 말이 있다. 여기를 직장으로만 생각하지 마라. 예술인의 한 사람으로 생각하고 일해라. 그리고 음향에 민감해야 하니까 잘 때에도 귀를 열어두라고 배웠다.

- 음향의 미세한 차이도 귀로 체크할 수 있나.

그렇다. 같은 영화인데 어제 소리와 오늘 소리가 다른 걸 귀로 알아야 한다. 그래서 출근 시간 1~2시간 전에 나오는 편이다. 평생 그렇게 해왔다. 상영시간보다 먼저 출근해서 오늘 상영하는 영화도 미리 틀어보고, 음향도 점검하고, 극장도 내려가서 내부도 다 확인하며 전반적으로 돌아본다. 두개 관을 왔다 갔다 해야 하니까 1관에 있다가 2관으로 이동해서 확인하고.

- 과거에는 필름 영사였다면 지금은 디지털로 바뀌었다. 업무도 많이 달라졌겠다.

아유, 지금은 아주 편해졌다. 그때는 항시 사람이 붙어 있어야 했다. 옛날 필름은 잘 끊어졌다. 끊어진 필름 손질도 수시로 해야 했고, 필름이 돌아가다가 어디 걸리면 끊어질 수 있으니까 잘 돌아가는지 보고 있어야 했지. 그리고 램프 불빛이 아주 강해 끊어진 필름은 쉽게 타버렸다. 그래서 옛날 영사실에서는 미세하게 매캐한 냄새가 나곤 했다. 세월이 흐르면서 필름 재질도 발전해서 끊어지는 일도 없고 타는 일도 없어졌지만.

- <시네마 천국>에도 필름이 타는 장면이 있지 않나. 일하는 동안 영사 사고도 있었을 것 같다.

일하면서 내 실수로 사고를 낸 적은 없다. 모든 직장이 그렇지만 영사실은 내 책임이지 않나. 실수로 관객이나 영화관에 피해 끼치는 일만은 절대 하고 싶지 않다. 그게 내 철칙이다. 필름 영사 시절에는 어디 어려운 자리에 영화 틀러 가면 다른 친구들이 나를 부르곤 했다. 그 덕분에 남들이 못해본 걸 많이 해봤다. 88서울올림픽 때 선수촌에서 영화도 틀고 체육부 장관한테 참여증도 받고 그랬으니까. (웃음)

- 사고는 안 났지만 그래도 아찔한 기억이 있지 않나.

같이 일하는 기사가 지금도 생각하면 경기 날 것 같다고 하는 일은 있다. 아시아나국제단편영화제를 씨네큐브에서 했었는데, 100편이 넘는 필름영화를 틀었다. 렌즈 사이즈도 다 다른 데다 상영 시간이 짧고 회차도 많으니까 정신이 없었지. 그래도 단 한번도 사고 난 적이 없다. 우리는 명절에 더 바쁘니까 가족이랑 보낸 적이 없다. 내가 한번도 못 가니까 처가 식구들이 장인어른 제사 때라도 보자고 해서 휴가를 내고 광주에 간 적이 있다. 근데 밤 11시에 동료 기사한테 필름 돌리는 벨트가 끊어졌다고 전화가 오는 바람에 한밤중에 급하게 광주에서 서울까지 달려와서 벨트를 고쳤다. 영화 필름을 벨트에 잘못 끼우면 화면이 얼룩덜룩해져서 볼 수 없다. 새벽에 고장 난 것 고치고 다음날 상영을 준비했다. 그때도 상영 전에 고쳤으니까 사고는 안 났다. (웃음)

- 영화 <극장의 시간들>에 출연했다. 필름에 문제가 없는지 입술로 확인하는 장면이 인상적이다.

그거는 감독님이 후배에게 필름 영사를 가르칠 때처럼 해달라고 해서 하게 된 장면이다. 처음 영사실 들어가면 배우는 거거든. 옛날 영사기사들은 눈으로 필름을 보면 다 알았지만 손쉽게 해보는 방법이 입으로 식별하는 거였다. 요즘은 기계가 워낙 좋고, 디지털 영사는 젊은 분들이 나보다 기계를 더 잘 다룰 거다. 부끄러워서 가족들한테도 그 영화를 못 보게 하려고 한다. 밥 먹는 장면까지 찍어서 그게 좀 부끄럽다. 왜 밥 먹는 장면을 찍었지. (웃음) 밖에 나갈 시간이 없으니까 영사실 안에서 간단히 먹는다.

- 영사 기술의 변천사를 모두 지켜본 셈이다. 영화의 미래를 그려본다면 어떤 모습일까.

그것까지야 예측할 수 없지만 영화는 역시 극장에 와서 봐야 하지 않을까. 아무리 편하게 집에서 본다 한들 극장에서 웅장한 음향에 감독이 의도한 소품 하나하나까지 보며 완전히 빠져들어야 마음에 남지, 편하게 눈으로만 보면 눈에서 사라질 것 같다. 나는 씨네큐브에 와서 영화를 더 사랑하게 됐다. 관객이 영화 잘 봤다고 영사실에 와서 인사하고 가시기도 하고, 우리 극장엔 예술영화에 관심이 많은 관객이 많이 찾아오니까 그게 또 내 자랑이다. 씨네큐브는 예술영화전문관이지 않나. 여기에 와서 나도 예술영화에 푹 빠져서 그 매력을 알았다. 영사실에서 보면 객석이 보이는데, 관객석이 다 차 있으면 그날은 신이 난다. 그 반면 몇분 안 계실 때에는 맥이 빠지기도 하고.

- 관객에게 영화를 틀어주는 일을 50년간 해왔다. 개인적으로 영화란 어떤 의미인가.

삶이지 뭐. 나의 전부. 연애할 때 아내와 <닥터 지바고>를 보러 갔었다. 당시 매진이라 표를 구할 수 없어서 통로에 손수건을 깔고 앉아 봤었다. 그 얘길 지금도 아내랑 가끔 한다. 그리고 씨네큐브에서 본 <아무르>도 좋았고. 돌이켜보면 그런 영화들이 다 가슴에 그리고 인생에 남는다. 우리는 여기서 극장을 지키고 있을 테니, 관객들도 계속 극장에 발걸음을 해주면 좋겠다. 그래야 계속 좋은 영화를 틀 수 있지 않겠나. 나는 지금이 가장 행복한 사람이다. 이 나이에도 일할 수 있으니까 회사에도 고맙고. 나중에 기네스북에 ‘가장 오래 일한 영사기사’로 기록되고 싶다. (웃음)