- 이번 개인전 <The House That My Mother Built>는 유년 시절의 공간과 기억이 중심이다. 두 번째 개인전에서 ‘나를 이루는 근간이 무엇인가’라는 근원적 질문으로 돌아가고 싶었던 이유는 무엇인가.

회화 개인전은 <ENGRAM; 기억흔적> 이후 6년 만이다. 오랜만에 하는 전시에서는 나는 왜 이러한 창작자가 되었는지 되짚어보고, 나에 대한 힌트를 찾는 주제를 잡고 싶었다. 그간 상업적 협업에 주력하면서 커리어도 쌓고 업무 처리 능력도 늘었지만 개인적인 원화 작업을 하고 싶다는 마음이 컸다. 이 전시는 이 생각을 앞으로는 실천하겠다는 일념으로 준비했다.

- 인장과도 같은 잉크 작업은 “노동집약적이고 반복적이라 일종의 수행”처럼 여긴다고 밝힌 바 있다. 이번 페인팅 작업은 어떤 상태로 이끌었나.

페인팅은 잉크와는 확실히 다른 느낌의 노동이다. 우선 캔버스가 월등히 큰 만큼 몸을 많이 써서 내가 지금 어떻게 움직이고 있는지를 실시간으로 느낀다. 잉크 드로잉은 시작하면 그 안으로 들어가기가 쉽다. 자연스럽게 무아지경에 빠진달까. 불안할 때면 점을 찍으며 안정을 찾은 세월이 길다. 잉크 컬렉션 <001030>에서 작품들에 1번부터 30번까지 단순 번호를 붙인 것도 매일 하고 있다는 것에 중점을 두고 싶었기 때문이다. 페인팅은 아직 거기까지는 아니다. 그리는 동안 과거가 떠오르거나 미래는 어떻게 될까 하는 잡념이 붙는다. 그래서 나를 더 깊게 들여다볼 수 있었다.

- 이번 전시의 키워드는 방과 집이다. 특히 ‘내 방’은 과거부터 창작에 가장 큰 영향을 주는 환경으로 보인다. 어릴 적 자신의 방을 어떻게 기억하나. 지금의 작업실과 집은 어떤 톤과 배치로 꾸몄는지도 궁금하다.

우선 어릴 때 내 방은 재미없게도 특이할 게 없었다. 다만 지금 와서 정의하자면 상상력을 존중받는 공간이었다. 바비 인형과 레고가 항상 널브러져 있었는데 부모님이 한번도 치우라고 하지 않으셨다. 지저분해 보여도 아이가 장난감들과 재밌는 이야기를 짓는 중이라고 생각하셨다고 한다. 덕분에 방 안에서 무수한 상상의 친구들을 만들어냈고 이때 구축한 세계가 지금 나의 창작적 원류가 됐다. 지금 작업실은 역시나 작고 낡고 평범하다. 작업용 물건으로 이미 꽉 차 있어 취향적인 오브제를 들일 수가 없다. (웃음) 전시에서 말하는 방과 집은 물리적 공간이나 인테리어적인 측면을 뜻하는 게 아니다. 일종의 정신적인 환경이다. 내게는 그림을 통해 세상을 바꿀 힘이 있다는 걸 이 안에서 찾았고 길러왔다.

- 개인 SNS 계정에 프로필 사진으로 쓰는 캐릭터 ‘새 가면을 쓴 대머리 남자’는 연여인 세계의 제1 주인공으로 부를 만하다. 보통 그로부터 구상을 시작하나.

그렇지 않다. 불현듯 어떤 이미지가 떠올라 손 그림으로 메모한 뒤에 거기서부터 출발하는 경우가 많다. 그리고 싶은 이야기가 생길 땐 조금씩 내용을 진전시키면서 캐릭터를 추가하고. 이미지든 이야기든 모든 아이디어는 내게서 나온다. 어마어마한 집순이라 여행도 잘 안 가고, 가더라도 그 경험이 영감을 가져다주진 않는다. 그림 속의 많은 캐릭터가 곧 나인데 성격이 다 제각각이다. 나를 이루는 요소를 하나씩 떼어내 극대화해서 캐릭터에 부여했다. 새 가면을쓴 남자에겐 부족함을 줬지만 그게 전부는 아니다. 그럼에도 나아지려고 계속 애쓰는 현실의 나를 닮았다.

- 좋아하는 영화로 <존 말코비치 되기> <이제 그만 끝낼까 해> <빅 피쉬> <벨벳 골드마인> <졸업>을 꼽은 적 있다. 이 리스트는 지금도 유효한가.

유효하나 리스트의 정확한 제목은 ‘당시 특히 좋아했던 영화’라는 걸 밝힌다. 사실 지난 1년 반가량은 전시를 무사히 열어야 한다는 불안감에 영화를 마음 편히 보지 못했다. 인생에서 가장 많이 반복해서 본 영화는 <아메리칸 싸이코>일 거다. 데이비드 핀처의 팬이라 <나를 찾아줘> <파이트 클럽> <소셜 네트워크>도 자주 봤고. 야망 있는 캐릭터에 끌리는 편이라 <악마는 프라다를 입는다>도 재밌었다.

- 개인전이 9월27일에 끝이 난다. 이후의 계획은.

올해 준비 중인 전시가 하나 더 있다. 조형 작업과 애니메이션까지 해본 지금, 앞으로 도전해보고 싶은 분야는 그래픽노블이다. 요즘 어머니의 추천으로 스웨덴 만화가인 오사 게렌발의 책들을 읽고 있다. 대체로 무난한 인생을 산 작가의 자전적인 이야기인데도 드라마틱하게 다가와 개인의 삶을 어떻게 조명할지 공부가 됐다. 좀더 나이가 들면 나도 현실과 약간의 픽션을 섞어 한권을 완성하고 싶다. 사실 대학 시절 그림책 작가가 되고 싶어 1년 반 휴학한 경험도 있고. 이번 전시를 통해 나에 대해 새롭게 발견한 점이 있다. 그동안 스스로를 염세적인 사람이라고 여겨왔다. 그런데 신작들은 희망과 긍정, 인간이 지닌 힘을 말하고 있었다. 앞으로 작품이 또 어떤 방향으로 갈지 알 수 없으나 나는 비슷한 패턴으로 살아갈 것이다. 매일 그림을 그릴 것이다.

연여인 작가가 직접 해설하는 <The House That My Mother Built>

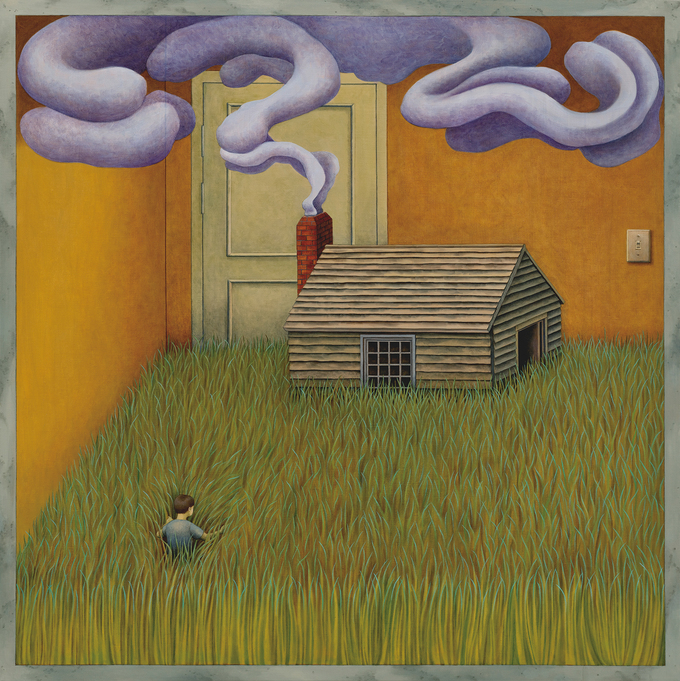

<Could it be Where I Should be?>

연여인, 2025, OIL ON LINEN, 105×105cm

연여인, 2025, OIL ON LINEN, 105×105cm

전시명에 엄마가 들어가지만 작품 중에 엄마가 등장하는 그림은 없다. 가장 연관이 있는 게 바로 이 작품이다. 엄마가 나에게 집을 지어준다면 어떤 형태일까를 상상하다가 헨리 데이비드 소로의 <월 든>속 오두막을 떠올렸다. 풀들을 헤쳐 집으로 향하는 아이는 당연히 나고. 가치관이 비슷한 엄마에게서 물려받은 가장 큰 유산은 내면의 힘이 변화를 만든다는 믿음이다.

<I want to hold your hand>

연여인, 2025, OIL ON LINEN, 116.8×91cm

연여인, 2025, OIL ON LINEN, 116.8×91cm

제목은 비틀스의 동명 곡에서 가져왔다. 살면서 드물게 동족이라고 느껴지는 누군가를 마주할 때가 있는데 그 순간 원초적으로 드는 손잡고 싶은 마음을 표현했다. 그래서 꼭 닮은 두 사람 중 하나가 상대에게 어색하게 손을 내밀고 있다.

<She flew into the abyss, Leaving all she’d never miss>

연여인, 2025, OIL ON LINEN, 162.2×112.1cm

연여인, 2025, OIL ON LINEN, 162.2×112.1cm

이마에 제3의 눈이 달린 소녀가 자유를 찾아 날아간다. 그는 과거를 두고 떠나는 데에 주저함이 없는데, 나 역시 잘 돌아보지 않는 성격이다. 제3의 눈은 내게도 있다. 남들이 신경 쓰지 않는 사소한 것에 몰입하게 되는 눈이다. 이 눈을 가져 예술을 하고 그림을 그릴 수 있다.

<She hides, she confides, to her friend that never lied>

연여인, 2025, OIL ON LINEN, 80.3×65.1cm

연여인, 2025, OIL ON LINEN, 80.3×65.1cm

새가 온 힘을 다해 아이를 감싸주고 있다. 타인을 포용할 줄 아는 이타적 인간이 되고 싶은 마음을 담았다. 새는 내게 이상적인 존재다. 새에 대한 특별한 경험이 없는데도 새를 상상하고 그려왔다.