알랭 기로디 감독의 전작 <호수가의 이방인>에서 카메라는 정직하게 인물들과 정면으로 마주 선다. 호숫가 주변에서 일광욕을 즐기는 인물들의 나체를 가깝지도 멀지도 않은 위치에서 깊은 심도로 프레임 안 인물들보다 살짝 낮은 레벨에서 정면으로 바라본다. 카메라는 인물들의 얼굴에 관심이 없어 보인다. 대사를 하거나 감정을 전달하는 장면에서도 얼굴을 강조하는 숏이나 클로즈업숏 없이 무심하게 인물들의 나체 풀숏을 긴 호흡으로 담아낸다.

알랭 기로디 감독은 인물들과 그들의 사랑 행위를 호수와 주변의 나무와 풀, 모래와 자갈들처럼 자연의 일부로 만든다. 우리의 욕망이 퀴어이든 아니든 특별하거나 이상한 것이 아님을, 영화의 스릴러라는 장르와 프레임과 컷의 배치, 그 길이를 통해 드러낸다. 욕망 자체를 뒤틀림이 아닌 자연스러운 것으로 느끼게 하기 위해 인물들을 자연 속에 배치한다. 화면은 넓은 화각에 깊은 심도, 롱테이크로 프레임 안의 모든 것들을 자연의 일부로 자연스럽게 바라보게 만든다. 넓어진 화면 안에서 판단은 오로지 관객의 몫이다. 인간들의 욕망도 풍경처럼 자연스러운 것으로 감각하게 만든다. 일부러 더 노골적으로 보여주면서 관객들 스스로가 나체, 성기에 대한 보편적 생각들을 뒤집으며 자연스럽고 무감하게 받아들이도록 하며, 결국 다시 욕망 그 자체가 자연스러운 것임을 드러낸다.

<미세리코르디아>에서 숲과 자연은 그 자체가 욕망이다. 욕망은 이상하지 않은 것이다. 말 그대로 자연스러운 것이기에 제레미는 자연, 숲으로 들어가고, 숲 안에서는 각자 자신의 욕망을 드러내는 인물들이 매번 다르게 등장한다. 첫 번째는 뱅상, 두 번째는 신부, 세 번째는 경찰이 나타난다. 제레미는 욕망을 찾아 도시로 갔지만 고향으로 돌아와 마을을 헤맨다. 그는 자신도 잘 모르는 욕망을 찾아 끊임없이 돌아다닌다. 욕망은 숲속 어디든 자라나는 버섯처럼 흔하지만, 찾으려 하면 잘 보이지 않는다. 어디를 가야 만날 수 있는지도 모른다. 마을에 머물수록 제레미는 숲에서 버섯 찾기처럼 점점 더 자신의 욕망을 찾기 어렵다. 반면 수면 아래 숨기고 있던 마을 사람들의 욕망은 점점 더 노골적으로 드러난다. 제레미의 혼란스러운 감정은 버섯을 찾으러 간 숲과 연결된다. 반복되어 등장하는 숲은 모두 넓은 화각에 깊은 심도로 보여진다. 하지만 제레미가 자신의 욕망을 찾아 헤맬수록 숲은 점점 더 안개에 휩싸인다. 처음 등장하는 숲은 선명하고 깨끗하다. 뱅상과의 관계도 어색하지 않다. 두 번째 버섯을 찾아 등장한 숲은 안개가 가득하다. 그리고 뱅상을 죽이는 순간 비가 내린다. 세 번째 살인 현장을 다시 찾은 숲은 안개가 자욱하다. 그 안개 사이로 욕망을 찾은 신부가 나타난다.

색채로 구축된 욕망의 구조

이 영화는 욕망을 색으로 표현한다. 버섯을 찾으러 들어간 숲은 가을인 듯 단풍이 물들기 시작했다. 나무와 잎은 옐로와 레드의 색들로 가득하고 땅 위 풀들은 그린으로 가득하다. 자연 안에서는 같은 옐로와 레드, 그린이 없다. 하나하나 다 다르고 자기만의 색을 갖는다. 자연의 모든 생명 나무와 나뭇잎, 바닥의 낙엽과 버섯까지 서로 다른 색들을 품고 있다. 이 영화의 시작은 2분45초 동안 보여지는 제레미의 차 시점숏이다. 넓은 평야와 굽이진 시골길을 한참 지나 도착한 마을에 차가 멈춰 서고 타이틀이 뜬다. 그리고 한 집의 문이 열리며 중년 여인이 등장한다. 제레미가 마을에서 처음으로 마주하는 인물은 미망인이 된 마르틴이다. 장례 기간이지만 그녀는 레드 계열의 자주색 스웨터를 입고 제레미를 맞이한다. 이 영화에서 마르틴의 욕망은 레드로 표현된다. 남편의 장례를 마친 마르틴은 안에는 검은색 옷을 입었지만 그 위로 레드 스웨터를 항상 입고 있다. 그녀가 가장 많이 입고 등장하는 잠옷은 분홍색이고 이 영화의 엔딩에서 처음으로 보이는 그녀의 방은 그동안 감췄던 욕망을 드러내듯, 레드 계열의 주황과 갈색들로 가득 채워져 있다. 마을 신부의 색도 레드다.

검은색 사제복 위로 레드 목도리를 두른다. 그의 차도 레드다. 신부는 레드 목도리를 두르고 제레미를 찾아 나선다. 마을에서 그를 기다릴 때는 자신의 빨간색 차 앞에 서 있다. 반면 마르틴의 아들이자 제레미의 친구인 뱅상은 블루다. 그는 블루 옷을 입고 등장한다. 일상복은 위아래 모두 블루다. 그의 차도 블루다. 아버지의 장례식에도 겉옷은 검은 정장이지만 안의 셔츠는 블루다. 제레미는 뱅상이 자랐던 방에 머문다. 이 방은 온통 블루다. 벽지도 블루, 벽에 붙은 오토바이 경주 사진도 블루다. 침대 위 베개도 블루다. 하지만 이 블루 안에 레드가 있다. 블루 안에 레드의 욕망을 조용히 숨기고 있다. 뱅상이 제레미를 위해 이불을 펼친다. 레드 계열의 채도가 낮은 갈색 이불을 뱅상이 함께 정리해준다. 뱅상은 위아래 옷과 달리 모자는 이불과 같은 갈색을 쓰고 다닌다. 제레미의 색은 블루와 레드 사이에 놓인 그린이다. 하지만 그의 겉옷은 가을 자연과 비슷한 옐로와 레드 사이의 갈색이다. 그의 색은 어디에도 속하지 못한 채 사이에 있다. 마을도 가을의 숲처럼 옐로다. 이 영화가 보여주는 전체 자연을 지배하는 색은 옐로다. 제레미는 옐로가 가득한 자연스러운 공간에 어울리는 자연스러운 존재다. 제레미는 욕망의 화신이 아니다. 자연이다. 아직 자신의 욕망을 찾지 못했고 그 욕망을 드러내고 싶지만 아직 드러내지 못하고 있다. 그래서 그의 겉옷 색상은 채도와 명도가 낮은 빛을 드러내지 못한 레드색인 갈색이다. 레드와 블루가 명확히 드러낸 욕망이라면 제레미의 그린은 블루와 레드 사이에 존재하며 아직 어떻게 드러낼지 모르는 욕망의 색으로 표현된다. 같은 욕망의 맥락에서 왈테르도 제레미와 같은 그린이다. 숲에 들어간 사람들은 버섯을 찾지만 왈테르는 버섯을 같이 따러 가자는 제레미를 낯설게 바라본다. 제레미가 버섯을 어디에서 찾아야 하는지 몰라 헤매듯 왈테르도 자신의 욕망을 어디서 찾고 어떻게 해야 하는지 아직 모르고 서툴다.

안개와 날씨를 통한 심리의 시각화

<미세리코르디아>는 제레미의 복잡한 감정과 스릴러적 긴장을 날씨 변화로도 표현한다. 제레미가 첫 번째 들어간 숲은 선명하다. 그곳에서 뱅상을 만난다. 제레미와 뱅상은 놀이인지 싸움인지 헷갈리는 이상한 몸싸움 같은 놀이를 한다. 그때 신부가 붉은 목도리를 두른 채 버섯을 들고 들어온다. “그렇게 버섯을 찾나요?”라고 질문한다. 이어서 “나는 버섯을 이렇게 많이 찾았는데”라고 말한다. 선명한 숲속에서 신부는 버섯과 제레미라는 욕망의 대상을 찾았다. 두 번째 제레미가 들어갈 때 숲은 안개가 짙다. 뱅상은 화가 난 듯 제레미에게 달려들고 둘은 진짜 싸움을 한다. 세 번째 숲은 선명하다. 뱅상과 다시 숲으로 온 제레미. 둘은 다시 부딪힌다. 밝고 선명했던 숲이 흐려지고 비가 내린다. 제레미가 뱅상을 돌로 가격해 살해한다. 뱅상을 죽인 후 이어지는 컷은 비 내리는 숲속의 정경, 그리고 비가 멈춘 뒤 어둑해진 숲속이다. 그제야 제레미는 뱅상의 시체를 끌고간다. 숲 안으로 들어갈수록 점점 더 어두워진다. 제레미가 땅을 파기 시작하고 이어지는 다음 컷은 이미 어둠이 숲 안을 덮은 뒤다. 제레미는 깊은 밤까지 땅을 파고 뱅상을 묻은 뒤 흙과 낙엽으로 덮는다. 낮에 숲속에 도착해 뱅상을 죽이고 해가 지기까지 그는 무엇을 했을까? 이 영화의 미스터리는 이 시간으로부터 출발한다. 제레미가 왜 뱅상을 죽였는가가 아니라 제레미가 이후 어디에 있었는가에 초점을 맞춘다(이 영화는 살인사건이 일어났지만 관객들은 그의 살인 동기를 궁금해하지 않는다). 이 영화의 스릴러가 기괴한 이유는 살인의 동기나 이후 과정의 묘사가 아닌 영화 안에 명확히 연결되지 않는 살인사건과 그 이후 현장 시간에 집중하며 스릴러의 구조를 바꾸어놓기 때문이다. 사람들은 뱅상의 실종과 관련하여 제레미에게 갖는 의심을 시간을 통해 질문한다. 그 시간 동안 제레미는 어디에 있었는가.

범죄 현장의 숲을 다시 찾은 제레미. 그가 걷는 숲은 안개로 가득하다. 한편 버섯을 채취하는 다른 사람들의 방향의 숲은 안개가 걷혀 있다. 제레미는 버섯을 찾고 다니는 사람들을 바라본다. 그리고 시선을 아래로 내리면 뱅상이 묻힌 자리에 그가 찾던 버섯이 자라 있다. 이때 신부가 다시 안개 낀 숲속에서 등장한다. 신부와 버섯에 대한 이야기를 나누고 왈테르의 집으로 향하는 이어지는 컷에서는 비가 내린다. 왈테르가 집에 없는 것을 확인하고 돌아오는 길은 다시 날씨가 맑다. 맑은 하늘 아래서 제레미는 왈테르를 만난다. 제레미가 다섯 번째 다시 찾은 숲은 선명하다. 이 숲에서 버섯을 찾는 신부를 또 만난다. 욕망이 선명해질수록 숲의 안개는 걷힌다. 신부는 제레미에게 “비밀의 장소를 들켜버렸네” 하며 곰보버섯을 보여준다. 이 버섯은 뱅상이 묻힌 자리에서 제레미가 발견해서 딴 버섯과 같은 버섯이다. 이어지는 곰보버섯의 클로즈업숏. 이 곰보버섯 숏은 우리가 지금까지 보았던 다섯번 숲속에서 일어난 사건들을 알고 있는 증언자다. 이 숲에서 일어난 앞선 모든 이미지와 시간을 응축한 이미지다.

렌즈와 프레임으로 구현된 욕망의 미학

알랭 기로디는 욕망을 드러내는 인물의 감정을 컷과 컷 사이의 간격, 렌즈의 초점거리와 숏의 사이즈가 만드는 충돌을 통해 뛰어나게 표현하는 감독이다. <호수가의 이방인>에서 주인공 미셸과 프랑크의 감정을 드러낼 때처럼, <미세리코르디아>에서는 마을 주민들이 제레미에게 자신의 욕망을 드러내는 순간 그의 장기가 발휘된다. 넓은 화각과 깊은 심도로 컷의 길이들을 조절하며 인물들의 욕망이 드러나기를 기다린다. 짧은 초점거리의 와이드렌즈들을 사용한 화면들의 연속된 배치 사이로 갑자기 인물들의 얼굴 클로즈업숏이 들어온다. 알랭 기로디는 인물들의 욕망이 드러나는 순간을 기다렸다는 듯 그들의 얼굴을 얕은 심도의 클로즈업으로 카메라가 인물에 다가가 담아낸다. 제레미가 여섯 번째 찾은 숲은 다시 안개가 짙다. 뱅상이 묻힌 자리에 더 많은 곰보버섯이 자라 있다.

안개가 걷힌 반대편 숲에서 경찰들이 서 있다. 남자 경찰의 클로즈업이 제레미를 바라본다. 영화 초반 마르틴의 집 거실에서 앨범을 함께 보고 있는 마르틴과 제레미. 마르틴이 제레미에게 “그를 계속 사랑했어?”라고 질문한다. 이때 카메라는 익스트림한 클로즈업숏으로 마르틴을 가장 얕은 심도로 표현한다. 마르틴이 제레미에게 던진 이 질문에는 제레미의 과거 사랑에 대한 질문과 현재 자신의 욕망, 과거에 대한 질투가 중의적으로 드러난다. 신부의 고해성사를 듣고 집에 돌아와 뱅상의 방에서 잠을 자다 악몽을 꾼 듯한 제레미가 심한 잠꼬대를 한다. 그 소리에 마르틴이 분홍색 잠옷을 입고 제레미 방으로 온다. 마르틴은 겁에 질린 제레미에게 이야기하라고 말하며 같이 있어줄까를 제안한다. 이 장면은 와이드렌즈로 둘 사이의 거리감을 넓혀 보여준다. 그러다 마르틴이 말하는 순간 망원렌즈를 활용해 얕은 심도로 마르틴의 욕망을 드러낸다.

스릴러의 재구성과 공간의 미학

이 영화에서 스릴러가 가장 잘 드러나는 장면은 일반적인 스릴러영화와 달리 평범한 대화 장면에서다. 뱅상을 살해하고 새벽에 집에 들어온 제레미를 추궁하는 마르틴, 뱅상의 부인과 신부. 세 사람은 카메라를 마주보고 앉아 제레미를 기다리고 있다. 제레미가 들어와 카메라를 등지고 앉는다. 제레미 앞의 삼면은 사람들로 둘러싸여 있고, 그의 뒤에는 카메라가 가로막고 있다. 그가 빠져나갈 구멍은 없다. 이 시퀀스는 제레미의 뒷모습 풀숏과 제레미의 클로즈업 정면숏 중심으로 구성된다. 이 두컷의 교차는 제레미가 범인임을 알고 있는 관객들에게 불안감을 조성하며 스릴러적 긴장감을 불러일으킨다. 대화 도중 왈테르의 이야기가 나오고 제레미가 “뱅상이 질투했던 거예요”라고 말한다. 그 순간 마르틴의 얼굴숏이 등장한다. 이 마르틴의 얼굴숏은 스릴러적 긴장을 욕망과 질투의 긴장으로 변이시킨다. 욕망의 질투가 다시 스릴러적 긴장으로 돌아오는 것은 이 신의 마지막, 듣고만 있던 신부가 숲속에서 무언가를 보았고 자신은 안다는 듯 제레미를 쳐다보는 얼굴숏에서다. 그리고 신부를 흘깃 바라보는 제레미의 얼굴이 보여진다. 이어지는 신의 첫컷은 뱅상의 방 안 블루 빛, 블루 벽에 붙어 있는 뱅상의 사진이다. 이 사진은 우리에게 말한다. 이 영화를 보는 관객들은 진실을 알고 있다고 말이다. 이 인서트 컷은 다시 이 영화가 스릴러로 돌아오는 순간이다.

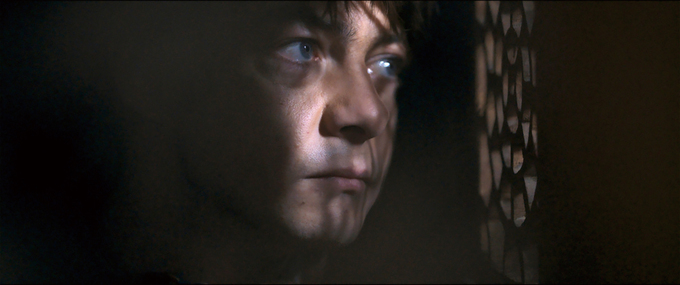

이 영화에서 스릴러적 긴장이 변이되는 가장 인상적인 장면은 고해성사 시퀀스다. 신부의 자리에 제레미가 들어가고 신부가 고해성사하는 자리에 무릎을 꿇고 앉는다. 서로의 위치가 바뀌어 있다. 고해성소 사이 칸막이 그림자와 공간의 특성으로 비스듬하게 앉은 자세가 만드는 얼굴 프로필과 빛의 그림자는 자신의 욕망을 가장 강하게 전달하지만, 한편으로는 제도적 틀 안에 갇혀 있고 그 욕망을 마주 볼 수 없음을 이중적으로 나타낸다. 제레미가 신부에게 비밀을 혼자 지켜낼 수 있는지 묻는다. 신부가 “혼자가 아니다”라고 답한 순간, 고해성소 안에서 두 사람을 가장 가까이서 은밀하게 지켜보던 카메라는 성소 바깥으로 빠져나와 두 사람을 함께 비추는 인물 전체 숏을 잡는다. 이때 제레미는 정면에 비스듬히, 신부는 뒤돌아 앉아 있다. 성소 안에 있던 그림자에 가려진 은밀한 얼굴과 바깥으로 빠져 나와 보여지는 두 사람의 상반된 자세는 이 영화의 또 다른 스릴러적 긴장을 만들어낸다.

알랭 기로디는 이러한 촬영을 통해 욕망이 기독교의 자비를 변이시키고, 신이 인간에게 내리는 자비가 아닌 인간의 욕망이 스스로 실현하는 자비로서 신의 영역에 속했던 자비를 인간의 욕망을 통해 재정의하는 모습을 시각적으로 표현한다. 욕망은 이 영화에서 불온하거나 비정상적인 것이 아니라, 자연의 변화처럼 끊임없이 다른 색과 형태로 변주된다. 욕망이 죄가 아닌 자연으로 감각되는 순간, 기로디의 영화는 우리에게 또 다른 자비-‘미세리코르디아’를 건넨다.