“첨탑은 여전히 하늘을 찌를 듯 솟아 있었는데 누구도 그 위로 뛰어내리진 못했고.” -황유원, <잘린 목들의 합창>

“세상이 우리 앞에 주어졌다는 원초적 사실을 우리는 너무나 당연하게 받아들이는 것은 아닐까?”-테리 이글턴, <신을 옹호하다>

몇해 전 <프렌치 디스패치>에 대한 글(<씨 네21> 1332호)에서 나는 웨스 앤더슨이 “거 짓을 기반으로 아주 약간의 (진실이 아니라) 진심을 전달할 뿐이다”라고 쓴 적이 있는데, <페니키안 스킴>을 보고 나니 그 문장은 실로 이번 작품에 더 어울리는 것 같다. 여기서야말로 웨스 앤더슨의 관심은 신앙이기 때문이다. 과연 믿음만큼이나 대상/현상의 실체와 무관한 행위가 있을까? 반추하자면 <애스터로이드 시티>에서 웨스 앤더슨은 연극무대라는 고립된 판게아에 사막을 이식하고는 거기서 돌연 문(門)과 눈(目)의 이중 개방을 실험했다. 이 또한 믿음으로 지탱되어야 하는 일이었다. 안에서는 여간 가늠되지 않는 밖을 보려면 일단 손잡이를 돌릴 것.

<페니키안 스킴>에서는 중력이 주요한 모티프로 작용한다. 도입부에서부터 위험천만한 추락을 겪고 살아남은 자자(베니치오 델 토로)는 여권도 인권도 필요 없는 초법적 존재다. 게다가 틈틈이 내세까지 보는 그는 신성과 인성을 동시에 갖춘 듯 보인다. 그러나 자연의 궁극적인 존재 조건은 땅에 발을 붙일 수밖에 없다는 것이다. 그러므로 반복적으로 출현하는 항공기의 추락은 그것이 아래로 향하는 운동이라는 점에서 어떤 면에선 자연스러운 것이다. 더욱이 자자의 사업적 비전이 담긴 터널이나 운하 등 ‘건설적’ 공간들을 떠올려보면 경영하는 존재로서의 내면화가 만연한 문법이 된 동시대에 중력이란 작금의 수평선을 은밀하게 침식시키는 의지라 일컬을 수도 있겠다. 벗어날 수 없이 곤두박질치는 힘, 그것은 물리적이면서도 상징적으로 인간의 위치를 되돌려놓을 테다.

그러므로 인물들은 처음부터 완벽히 구상된 경로를 따를 수 없으며, 대신 불완전한 수단을 통해 목표에 다가간다. 바꾸어 말하면 자자와 리즐(미아 트리플턴)의 여정에서 가장 중요한 정량적 수치(‘힐다 25%’, ‘누바 50%’ 등)를 달성하기 위해 도리어 발휘되어야 할 것은 정성적 실천의 순간들이다. 거액을 두고 벌이기엔 황당할 만큼 우스꽝스러운 농구 대결이나 당장의 경제적 봉합을 위해 사촌에게 제안하는 청혼과 같은, 우연에 결과를 맡기는(그리하여 역설적으로 믿고 기다릴 수밖에 없는) 세속적 내기. 더욱이 그 셈값은 정확히 계산되지 못하고 시시각각 수정되며, 이따금 비열한 거짓말이나 속임수도 동반되기 일쑤다. 그러므로 “만약 네가 내 딸이 아니라면 내가 널 입양해도 되겠니?”와 같은, 출생의 비밀을 다룬 드라마에서 등장할 법한 대사가 별안간 큰 울림을 주는 이유는 그야말로 리즐이 자신의 딸이 아닐지라도 이미 자신의 딸이나 마찬가지라는 자자의 환상적 교리를 예증하기 때문이다.

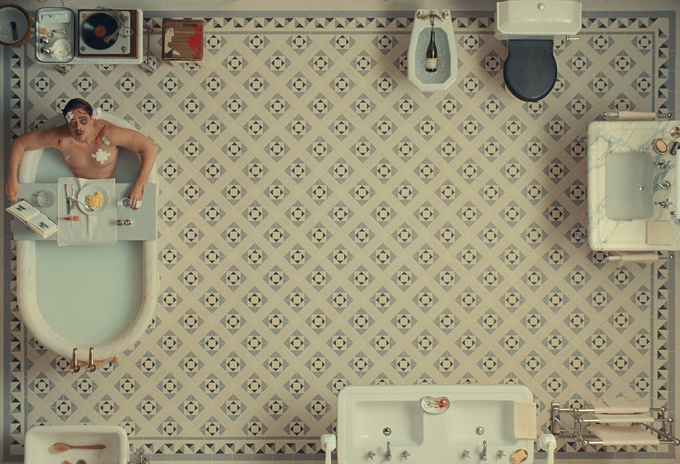

완전한 부감으로 촬영된 오프닝 타이틀 시퀀스에는 스트라빈스키의 <뮤즈를 인도하는 아폴론>의 마지막 곡 <아포테오시스>가 유장하게 흐르고, 반신욕 중인 자자 주변으로 하인들이 대접하러 드나든다. 나는 이 이미지가 일종의 천장화 같다고 생각했다. 그런데 그 천장화가 실상 천장에 달려 있지 않다는 사실, 오히려 위에서 아래로 역전된 방향이라는 점을 고려해야겠다. 앤더슨은 이 호화로운 팔라초의 주인을 미니어처처럼 포착하며, 그러므로 자자가 안락히 몸을 담근 욕조는 언제든 그를 가둘 수 있는 관(關)과 무관하지 않다. 후반부 사업설명회에서 울리는 무소륵스키의 <전람회의 그림>이 빅토르 하르트만의 여러 회화를 기념하는 음악이었듯이, 웨스 앤더슨은 <페니키안 스킴>에서 이종적 코드들의 (부)조화를 통해 자신만의 전람회를, 그리하여 자신만의 ‘천지창조’를 꾀하려는지 모른다. 그 창세기란 이미 180도로 홱 뒤집혀 있는 것이라는 인식과 함께.

달리 말해 (무엇이든) 믿는 자에게 지금은 아래로 향하는 길만 트인 세계이다. 오래된 과거에는 아니었다. 다시 <아포테오시스>를 일별하면 이 발레곡의 종막에서 아폴론은 세 뮤즈를 데리고 파르나소스산을 오른다. 신격화를 뜻하는 이 그리스어 제목은 신적인 존재란 위로 올라가야만 진짜 신이 될 수 있음을 역설한다. 그러나 자자에게는 몰락만이 예견되어 있으며 무엇보다 여러 번 죽음의 위기를 겪은 그에게는 무수한 상실의 징후가 따라다닌다. 가령 그의 몸은 이미 수차례 조각났다. 사업의 주요 문서들은 일반적인 서류함이 아니라 신체에 착용하는 구두, 양말, 장갑 상자에 보관되어 있다. 배에서 튀어나온 장기를 손에 쥔 채 걸어나온 자자는 분절된 신체, 파편적인 페르소나로 콜라주된 인물이다. 그는 엘리베이터에서 한 남자를 향해 “당신 내 밑에서 일했지?”라고 묻지만 남자는 (자자를 암살할 임무를 갖고도!) 그를 알아보지 못한다. 그가 과거에 만났던 자자는 위장한 모습이었기 때문이다.

이 점에서 <페니키안 스킴>은 막대한 위험을 끌어안고도 전진하는 자자를 통해, 이러한 모순이 실은 신앙적 태도 아니겠느냐 반문한다. 아이러니야말로 믿음의 무지하고도 초월적인 측면이 아니던가. 요컨대 믿음이라는 행위를 통해 기도를 이뤄내기보다는, 믿음이라는 상태의 아름다움 그 자체를 믿으리(그리고 그것은 상태일 때에야 진정 행위가 된다). 리즐이 누바(베네딕트 컴버배치)에 대한 자자의 일방적 진술을 그대로 수용하듯이, 또는 비욘(마이클 세라)에게 연기하는 거냐고 물으면서도 그와 동행하듯이, 웨스 앤더슨은 믿음이라는 비약 없이는 건축의 완수는커녕 설계조차 성립할 수 없다고 강조하는 게 아닐까?

이러한 결단은 <페니키안 스킴>을 지배하는 정면 숏들로 특히 강화된다. 서로가 서로를 상정할 때에야 가능한 형식임을 주지하는 숏들. 슛을 넣기 위해서는 건너편에 골대가 있다는 사실을, 총알을 맞은 이유는 건너편에 총이 있기 때문이라는 사실을 아는 것처럼 설령 미끄러지더라도 타자를 반드시 전제하는, 정면의 본디 역할이 펼쳐진다. 단일한 프레임이 그 자체로 완결된 이미지가 아니라 이다음을 속히 기다리는 장면으로 확장된다는 데서, 기존의 방식을 반복하면서도 믿음의 조건을 시각적으로 수행하는 이 장면들은 정밀하게 근사하다. 계단을 올랐다 내려와서야 맞은편 상대를 발견하고 통성명을 하듯이(최소 이중 첩보원인 그 상대는 이후 땅 밑에 빠진 자자를 구해낼 것이다). 그러므로 나 또한 믿게 되는 것이다. 픽션을 측정하는 거짓말탐지기란 무효하다는 사실을 보여주는 영화, 그렇게 찢긴 믿음을 가진 영화만이 관객이라는 성소에 안착할 수 있다고.