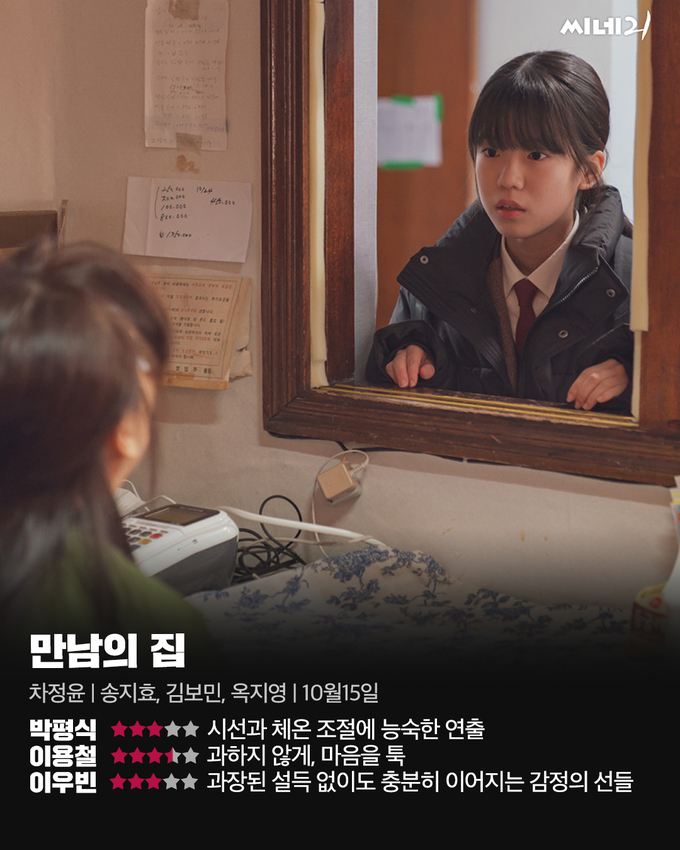

교도관 태저(송지효)는 항상 무감해 보이는 표정을 하고 반복되는 일상을 산다. 근무일엔 일터인 교도소와 집만을 오가고, 휴일엔 동네 도서관에 들러 책을 읽는 정도다. 영화는 태저에 관한 특별한 사연이나 사건을 애써 부여하기보단 그가 보내는 하루하루의 습관을 반복적으로 보여준다. 이로써 차분하고 정제된 인물의 성정을 자연스레 받아들이게 만든다. 이내 태저는 한 교도소 수용자의 가족 이야기에 얽히며 애틋한 관찰자, 그리고 조력자로 변화하게 된다. 변화는 태저가 일하는 교도소의 ‘432’번 수용자 미영(옥지영)이 모친상을 당하면서 시작한다. 장례식에 가지 못한 미영의 사정에 딱함을 느낀 동료 교도관 혜림(윤혜리)이 태저에게 함께 조문을 가자고 청한 것이다. 그렇게 방문한 빈소에서 태저는 미영의 어린 딸 준영(도영서)을 만난다. 준영은 보호자 없이, 미영의 친구가 운영하는 모텔에 사는 중이다. 태저는 준영에게 자신의 연락처를 남기고, 두 사람은 종종 사적인 만남을 가지게 된다. 그렇게 준영과 가까워진 태저는 오랫동안 서로를 보지 않은 준영과 미영이 만나도록 권유한다. 교도소 수용자가 잠시 교도소 바깥에서 가족들과 시간을 보낼 수 있는 ‘만남의 집’에서 말이다.

앞서 말했듯 <만남의 집>은 태저를 비롯해 등장하는 인물들의 상세한 전사나 사연을 구구절절 풀어내지 않는다. 교도소 수용자들이 어떤 과거를 품고 어떤 범죄에 엮여 이곳에 와 있는지, 동료 교도관들이 어떤 배경을 지니고 있는지에 영화는 초점을 두지 않는다. 대신 그들이 지금 사는 모습, 사는 장소, 말하는 것들을 감정의 과잉 없이 차분히 묘사한다. 다분히 안쓰러운 성장의 상황에 놓여 있는 준영의 처지도 마냥 비극적이거나 슬픈 톤으로만 그려지지 않는다. 준영이 스스로 한끼 한끼를 챙겨 먹고, 집이라 하기 어려운 모텔에서 하룻밤을 충실히 마무리하는지, 자기 자신을 어떻게 돌보며 사는지에 조금 더 집중한다. 이야기만 보면 <만남의 집>은 으레 어두운 잿빛의 질감이 화면을 지배할 듯하다. 하지만 영화는 교도소 내부에도 종종 따스한 겨울 햇볕이 내리고 있음을 은은하게 조명하며 작중 세계의 자그마한 구석구석에도 눈길을 돌리게 만든다.

이러한 영화의 담담한 태도는 작중 주인공인 태저의 시선과 행위로 고스란히 옮겨간다. 태저는 준영과 함께하는 사적인 시간이 공적으론 문제시될 수 있는 일임을 알고 있다. 동료 교도관도 태저가 교도관으로서 공과 사를 구분하지 못하고 있다며 상사에게 따질 정도다. 이에 상사는 웬만하면 준영과 더 엮이지 말라고 태저에게 조언하기도 한다. 그러자 태저는 “‘웬만하면’의 기준이 뭔데요?”라고 조용히 항변한다. 요컨대 태저의 입을 빌려 <만남의 집>은 지금껏 우리가 은근한 선을 그으며 타인과의 관계에 거리를 둬왔음을 피력한다. 그 선의 근거가 공적인 영역이든, 혹은 사적인 마음의 벽이든 간에 대개의 사람은 ‘웬만하면’ 타인의 세계에 간섭하지 않고 돌보지 않으며 살곤 한다는 것이다. 작품의 후반부, 태저는 잠깐의 일탈에 빠진 준영을 혼내는 대신 하나의 조언을 건넨다. “네가 하는 모든 선택이 모여서 네가 돼.” 어쩌면 따분한 가르침으로 느껴질 수도 있는 이 대사가 울림 있는 귀결로 다가오는 이유는, <만남의 집>이 관객의 영역에 쉽사리 개입하거나 관객에게 특정한 감정을 강요하는 대신 등장인물들의 선택과 영화 속의 공간에 넉넉한 자리를 마련해둔 덕분일 것이다.

close-up

<만남의 집>은 감정을 과장하지 않고 분명한 감정선을 끌고 간다. 이 감정선의 무리 없는 연결엔 배우들의 호연이 큰 바탕이다. 주인공 태저 역을 맡은 송지효의 혈기 없는 얼굴이 어떻게 작은 미소로 변해가는지, 항상 날 서 있던 미영의 입가가 어떻게 슬그머니 웃게 되는지, 어린 준영이 어떻게 별다른 과잉 없이도 자신의 감정을 드러내는지 관객들은 자연스레 살피게 된다. 특히 미영의 교도소 동료들이 낮과 밤에 두런두런 나누는 일상 대화 장면에선 조연배우들의 활력 넘치는 생활 연기가 돋보인다.

check this movie

<만남의 집>을 보며 정재은 감독의 <고양이를 부탁해>가 떠오르는 것은 단지 옥지영 배우가 주연으로 등장한다는 공통점 때문만은 아닐 것이다. 두 영화는 가족이 아닌 여성들이 서로를 돌보며 살아간다는 점에서 큰 궤를 같이한다. <고양이를 부탁해>가 막 성인이 된 여자친구들이 본인의 삶을 정립하는 과정의 과도기를 다뤘다면 <만남의 집>은 이미 명확한 삶의 태도를 지닌 어른들이 자신의 선택에 책임을 지고 아이를 돌보려는 원숙함을 드러낸다.