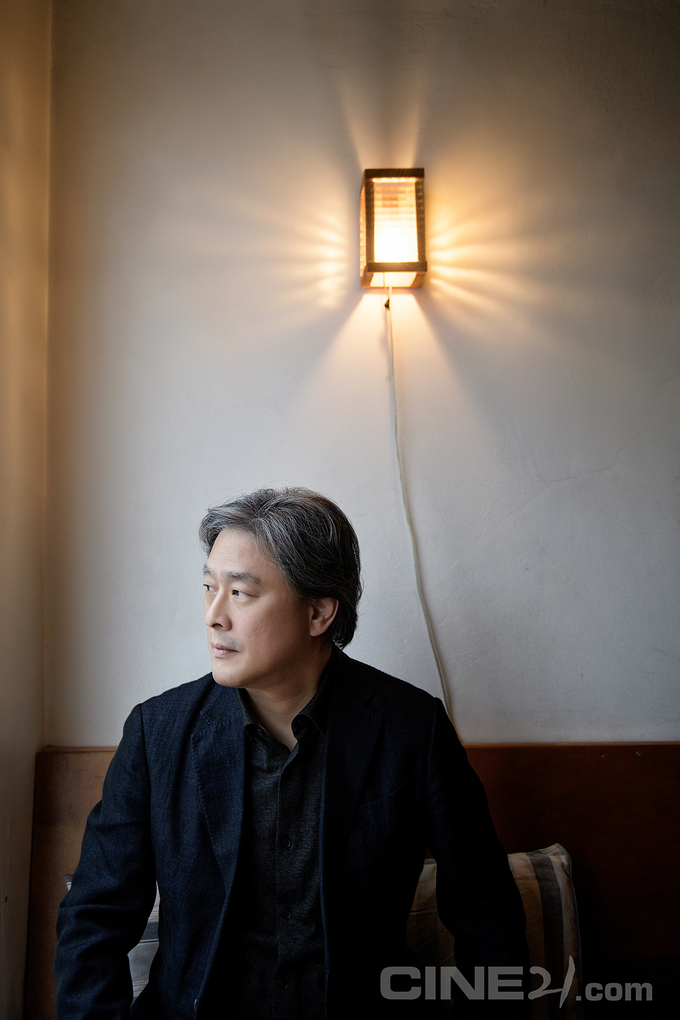

“<친절한 금자씨> 이후 이런 일정은 아주 오랜만이네요.” 한달 사이 국제영화제만 세 번. 베니스와 토론토를 거쳐 부산에 안착한 <어쩔수가없다>의 박찬욱 감독이 아이맥스 기술 시사를 마치고 틈새 시간에 숨을 돌렸다. 데뷔작 <달은…해가 꾸는 꿈>을 제외하고 그의 영화는 대부분 부산국제영화제를 실시간으로 거쳐갔으나, 개막작 감독의 입장은 처음이다. “제 영화에 이런 쓸모도 있다면 참 뿌듯한 일이죠.” 영화제가 어느덧 30회를 맞이한 세월에 그가 잠시 뒤를 돌아본다. “처음 영화제가 열린다는 얘길 들었을 때만 해도 ‘도대체 무슨 배짱으로 이런 큰 일을 벌이나, 정말 무모하게 대단한 형들이구다’ 생각했는데 30년이 지나고 보니 새삼 김동호 전 집행위원장님을 비롯해 영화제를 지킨 여러 분들이 존경스럽습니다.”

미국 소설가 도널드 웨스트레이크의 <액스(The Ax)>를 재해석한 <어쩔수가없다>의 운명도 돌이켜보면 무모하게 길다. 영어 영화로 기획해 박찬욱 감독과 이경미 감독이 <스토커>(2013) 전부터 <도끼>라는 제목으로 시나리오를 작업했던 영화가 2024년에서야 프로덕션에 착수했으니 말이다. 25년간 일해온 제지회사의 구조조정 끝에 해고당한 남자 만수(이병헌)의 살인 소동이 그만큼 시대와 국적을 초월하는 신자유주의 블랙코미디로서 힘이 있다는 방증이다. 영화 <삼인조>(1997)의 갱단, <복수는 나의 것>(2002)의 류와 영미 등 박찬욱 감독의 인물 들은 일찍이 장르 관습을 깃대 삼아 자본주의에 탈선하거나 무의식적 계급 투쟁을 감행해 왔다. 이들에게 <어쩔수가없다>의 만수는 적대 적 동침을 청한다. 절대적 빈곤과는 거리가 먼 - 아름다운 집에 걸린 담보 대출, 넷플릭스 해지에 절망하는 - 중산층의 직업 불안이 박찬 욱의 새 블랙코미디가 취하는 제재여서다. “인터넷으로 모든 것이 공개되고 비교되는 시대에 갈수록 심화하는 증상이 아닐까요. 단 요만 큼의 전락도 수용할 수 없는 상황이 된 거예요. 한국적인 요소라고 한다면 원작에 비해 집에 대한 강한 애착을 집어넣었죠. ‘남편은, 아빠는 이래야 한다’는 상자에 갇혀서 가부장의 정서를 강하게 느끼는 남성성도 그 일부이겠고.” 박찬욱 감독이 <어쩔수가없다>의 코미디를 자부하는 장면들도 배우 이병헌이 능청스럽게 가장의 역할을 강조할 때다. “영어 자막으로는 ‘헤드 오브 패밀리’라고 번역되어야만 하는 단어가 우리에겐 ‘가장’이라고 선명히 존재하는 거죠. 책임감이 절절하게 느껴져 불쌍할 때도 있지만 자기가 뭐라도 되는 것처럼 으스대는 모습을 보면 어쩔 수 없이 웃고 맙니다.”

결정적으로 만수는 킬러라는 직업엔 소질이 없는 남자다. 재취업을 위해 경쟁자를 죽이기로 한 그의 결심보다 살인의 수행, 즉 과정 상의 세부가 이 영화의 뼈대인 이유다. “온갖 돌발 변수 앞에서 그가 위기에 빠지고 힘들어하는 순간을 들여다봤어요.” 해고부터 살인까지 태연히 적용되는 ‘어쩔수가없다’는 제목의 구호는 자본주의의 그것답게 너무도 간단하고 매끄럽지만, 만수의 살인 행각은 박찬욱 영화의 정교한 양식 자체가 블랙코미디로 보이게 할만큼 지난하게 덜컹거린다. “그러다 만수가 죽여야 할 사람들에게서 자기를 봐요. 관찰을 하면 할수록, 계획을 세우면 세울수록 일이 쉬워져야 하는데 반대인 겁니다. 죽여야 할 사람 들에게 연민을 느끼고 자기도 모르게 친구가 되어버리는 거겠죠. 물론 여기엔 이면도 있어요. 만수도 사람인지라 하면 할수록 좀 더 과감 해지고 잘하게 되는 부분도 생깁니다. 이런 지점들이 연쇄적으로 잘 작동하면 관객은 범행이 위기에 빠질 때마다 본능적으로 안타까움을 느끼고 그러다 문득 연쇄살인을 응원하는 자신을 자각하게 되기도 하겠지요. 어쩌면 <어쩔수가없다>는 바로 이런 역설을 위해 총력을 기울인 작품이라고 할 수도 있겠습니다.”