<스탑 메이킹 센스>의 연출과 촬영은 특별하지 않다. 이것이 이 다큐멘터리영화의 특별함이다. 가장 단순하고 미니멀한 촬영으로 영화사에서 가장 위대한 공연 다큐멘터리 영화를 만든다.

“천국은 그 어떤 일도 일어나지 않는 곳, 그 어떤 일도 벌어지지 않는 곳”이란 토킹 헤즈의 <Heaven> 속 가사처럼. 좋은 다큐멘터리는 세상의 좋은 풍경들이 스스로 말하도록 기다리며 관조한다. 카메라는 스스로 일어서는 대상의 이미지들을 정직히 기록하고 흩어진 이미지가 서로 만나 서로를 빛낼 수 있도록 촬영된 풋티지들을 편집이란 이름으로 배치하며 컷들의 이어짐 사이에서 들려오는 소리들에 귀 기울인다. <스탑 메이킹 센스>는 <양들의 침묵>의 조너선 드미 감독이 연출을 하고, 이 영화보다 3년 전 완성된 <블레이드 러너>를 촬영한 조던 크로넌웨스가 촬영감독을 맡았다. 강력한 비주얼 표현을 갖고 있는 두 장인이 만났지만 그들은 토킹 헤즈 공연 촬영장에서 그들의 장기를 발휘하지 않는다.

가장 영화적인 무대: 카메라를 비우다

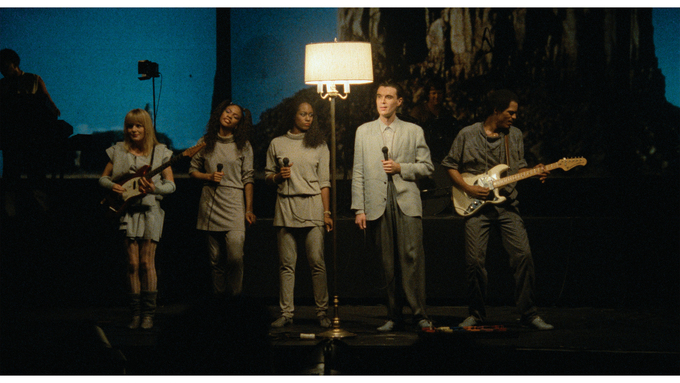

이 영화는 6대의 고정된 카메라와 1대의 핸드헬드 카메라, 또 다른 1대의 스테디캠 카메라로 촬영되었다. 고정된 카메라 위치는 공연 촬영 시 가장 일반적인 위치에 놓여 있다. 움직임이 자유로우면서도 안정적인 스테디캠이 있지만 그 스테디캠은 무대 위를 화려하게 활보하지 않는다. 촬영을 위한 무대 라이팅도 일부러 하지 않는다. 이 영화는 촬영을 드러내는 어떤 특별한 것도 하지 않는다. 무대 위 뮤지션들을 빛나게 하는 플레어를 활용한 흔한 카메라 이미지 연출도 없다. 영화 안에서 빛의 표현은 밸런스다. 필름에 감광되는 빛은 상대적이다. 촬영으로 공연을 더 잘 표현하기 위해 무대 밖에 촬영을 위한 빛을 사용할수록 무대 위 빛은 사라진다. 객석의 반응을 담아내기 위해 객석을 밝히면 무대 위의 빛은 시각적으로 주목되지 않는다. 조너선 드미와 촬영감독 조던 크로넌웨스는 공연 영화들이 보여주는 전통적인 문법을 해체하고 미니멀한 촬영으로 토킹 헤즈의 음악과 퍼포먼스가 더 잘 드러나도록 한발 물러서 관조의 미학을 구현한다. 데이비드 번이 짜놓은 무대연출과 연극 조명디자이너 베벌리 에먼스와 공동으로 작업한 무대조명디자인이 더 빛날 수 있도록 프레임 안을 비워두고 여백을 강조한다. 카메라에 기록되는 빛의 밝기를 계획된 무대조명에 맞추고, 평면적인 프레이밍으로 촬영한 뒤, 편집을 통해 영화적 입체감을 구성한다.

드미가 토킹 헤즈의 공연을 보고 “마치 촬영을 기다리고 있는 한편의 영화 같았다”라고 말했듯 <스탑 메이킹 센스>에서 영화적 이미지를 구현하고 카메라를 기다리고 있는 사람은 데이비드 번이다. 그가 짜놓은 무대연출과 조명디자인 자체가 말 그대로 영화적이다. 번은 무대 위를 비워놓고 곡이 하나씩 추가될 때마다 밴드의 멤버들을 차례로 무대에 등장하게 하고 악기, 세트, 조명이 추가되며 점진적인 전개로 서사적인 무대연출을 한다. 조너선 드미 감독은 데이비드 번이 만들어놓은 영화적 이미지를 편집에 맞게 프레이밍하고 배치한다. 이 영화의 카메라는 일반적인 공연 실황 영화들보다 느리고 정적이지만 아이러니하게 내적으로는 가장 활발한 움직임을 드러낸다. 영화의 시작은 흰색의 여백 위로 각각의 타이틀이 뜬다. 카메라는 점점 줌아웃하고 주변에 검은 틀이 보인다. 프레임이 더 줌아웃하면 흰 여백은 바닥이고 프레임 밖에서 문 안으로 들어온 빛이 만들어낸 빛과 그림자의 이미지임이 드러내며 안으로 들어간다. 움직이는 프레임 위로 기타의 헤드 그림자가 보이고 누군가의 그림자가 들어온다. 흰 바닥 위로 그림자의 주인공의 흰 운동화와 흰 바지 밑단이 프레임인한다. 카메라는 그 발을 따라 뒷걸음질친다. 빛이 닿아 만든 흰 바닥을 지나 검은색 바닥 위를 걷는 누군가의 발. 검은색 바닥과 흰 운동화가 더 대비를 이루며 궁금증을 자아낸다. 발이 멈추고 ‘안녕하세요’란 인사와 함께 “테이프 하나 틀게요”란 말을 하면 갑자기 카세트덱이 위에서 프레임인하며 바닥에 놓인다. 기타 소리가 들리고 카메라는 천천히 붐업하고 기타를 지나 리듬을 타는 데이비드 번의 얼굴이 등장한다. 이 인트로 무빙은 바닥에서 위로, 그리고 스크린 안으로 들어가다 다시 스크린 앞으로 다시 위로 상승하며 일반적 무빙의 방향성을 해체한다. 인물의 동선과 카메라의 무빙은 한 방향성을 가져야 익숙하지만 이 영화의 인트로에서 카메라의 방향성은 프레임의 좌우나 위아래가 아닌 스크린을 공간화시키며 상식을 깨뜨리는 방향성으로 앞으로 볼 공연을 제시한다. 데이비드 번이 구성한 무대처럼 시각적으로 익숙해지는 정보들을 배반하고, 상식을 깨뜨리며 익숙함을 만나게 하는 것이 아니라 다음에 드러날 이미지들이 궁금하도록 이미지들의 위치를 바꾸어 펼친다. 비어 있는 무대로 스태프들이 무대장치들을 갖고 들어올 때 카메라는 객석 뒤 가장 멀리서 무대 전체를 조망한다. 카메라는 고정되어 있고 노래하는 데이비드 번도 가운데 서서 노래하지만, 공연 중 드러나지 않아야 할 스태프들과 스태프들에 의해 무대가 바뀌는 과정이 보이면 안되는 상식을 조롱하듯 배경의 변화 자체를 드러내기 위해 카메라는 더 단단히 고정되어 관조한다.

익숙함의 배반

<What A Day That Was>를 노래하는 장면에서는 멤버들의 그림자로 무대의 배경을 장식한다. 그림자의 크기가 노래에 맞춰 변하는 이 장면은 데이비드 번이 기획한 무대연출 중 가장 대표적인 영화적 이미지다. 이때 조너선 드미 감독은 무대 전체를 먼저 보여주지 않는다. 달라진 조명으로 분위기가 바뀐 데이비드 번과 밴드 멤버들의 얼굴을 먼저 보여준다. 앞서 보지 못한 인물들을 비추는 조명에 익숙해질 때쯤 카메라는 다시 객석 뒤로 빠진다. 얼굴을 비춘 조명은 밴드 멤버들의 그림자로 무대의 배경을 장식하기 위한 것이었음을 뒤늦게 보여주며, 단순한 조명을 극적으로 활용하여 익숙함을 한번 더 뒤집는다.

한곡에 등장한 조명의 색감은 단조롭지만 전체 공연에서 색의 배치는 공연의 분위기를 고조시키는 방향으로 설계되었다. 영화의 초반은 무채색으로, 조명은 화이트와 그림자의 블랙, 데이비드 번의 의상도 무채색이다. 이후 공연의 분위기가 달아오르면 무대 배경 조명은 붉은색으로 바뀐다. 그리고 다시 무채색의 단색 조명으로 밴드 맴버들의 그림자가 채워지고 공연의 절정을 지나 공연의 끝으로 향해 가면 무대의 배경 조명은 푸른색이 된다.

모든 창작자들은 표현을 통해 자신을 드러내고 싶어 한다. 영화를 만들면서 가장 어려운 것이 자신의 존재를 지우고 대상을 올곧이 담아내는 것이 아닐까?

이 영화는 일반적인 공연 실황 영화들처럼 화면을 채우고 카메라의 존재감을 드러내는 것이 아닌 비워놓기와 관조하기라는 의도적인 선택들로 오히려 음악과 퍼포먼스 자체의 에너지를 극대화한다.

드미와 크로넌웨스가 <스탑 메이킹 센스>에서 보여준 것은 촬영의 궁극적 미덕이다. 카메라는 때로 무엇인가를 더하는 것이 아니라 빼는 것으로, 움직이는 것이 아니라 기다리는 것으로, 개입하는 것이 아니라 관조하는 것으로 대상을 가장 아름답게 드러낼 수 있다.

“천국은 그 어떤 일도 일어나지 않는 곳”이라는 토킹 헤즈의 가사처럼, 이 영화에서 카메라는 아무것도 하지 않는다. 그저 기다리고, 바라보고, 기록할 뿐이다. 그런데 그 ‘아무것도 하지 않음’이 토킹 헤즈의 음악과 데이비드 번의 퍼포먼스가 가진 본연의 에너지를 스크린을 통해 온전히 전달한다.