최근 독일 함부르크 예술대학교는 1600유로 상당의 장학금을 걸고 연말까지 총 3명의 대상자를 선발하기로 했다. 장학금 명목은 ‘능동적 무활동’. 즉 지원자는 자신이 선택한 한 분야에서 무엇인가 적극적으로 하지않겠다는 계획을 세워 심사위원을 설득해야 한다. 지원서에는 지원자가 답을 해야 하는 네 가지 문항이 있고 그 항목은 다음과 같다. ‘나는 무엇을 하지 않고 싶은가/ 얼마나 하지 않고 싶은가/ 이 일을 하지 않는 게 구체적으로 왜 중요한가/ 왜 내가 이 일을 하지 않는 데 적합한 사람인가’. 이 프로젝트는 ‘지속가능성을 추구하면서 동시에 성공을 중시한다’는 현대사회의 모순을 비판하는 것에서 비롯되었다. 자신은 물론 타인과 공동체의 삶에 악영향을 미치는 성취와 목표 달성 중심의 사회에서 초점을 바꿔보자는 취지다.

이런 비판은 <피로사회>에서도 언급된 바 있다. 저자는 시대마다 고유의 질병이 있는데 현시대는 ‘할 수 있다!’가 최상의 가치가 된 성과 중심의 긍정 사회가 그것이며, 이를 일컬어 ‘피로사회’라 명명했다. 피로사회에서 현대인은 피해자인 동시에 가해자이며, 긍정 과잉의 세상에서 자신이 만들어놓은 노동 수용소에 자신을 가두고 스스로 착취하고 있다고 그는 꼬집는다. 사람들 사이에 회자하였던 “아무것도 안 하고 싶다. 이미 아무것도 안 하고 있지만, 더 격렬하게 아무것도 안 하고 싶다”라는 유행어는 피로사회에 내몰린 사람들이 외치는 에스오에스(SOS)일지 모른다.

당신이 능동적으로 무언가를 하지 않기로 했다면 무엇을 해야 할까. 일단 무엇을 하지 않을지부터 선택해야한다. 무엇을 하지 않고, 무엇을 할 것인가 스스로 묻고 선택의 가짓수를 줄여나간다. 이 과정에서 평소에 집중하지 않았던 것에 집중하게 된다. 도덕과 공감은 집중에서 나온다고 하지 않던가. 현대인들이 공동체와 타인의 아픔에 대해 점점 공감하지 못하는 일 역시 이러한 집중의 문제일지 모른다. 성취와 생존이라는 목표 달성을 위해 분투하기도 벅찬 와중에 타인의 아픔까지 공명하며 살피기란 쉽지 않다. 다른 일은 하지 않고, 지금 내 앞에 있는 세상과 사람에 오직 시선을 두고 귀를 기울여야만 보이고 들리는 것이 존재한다.

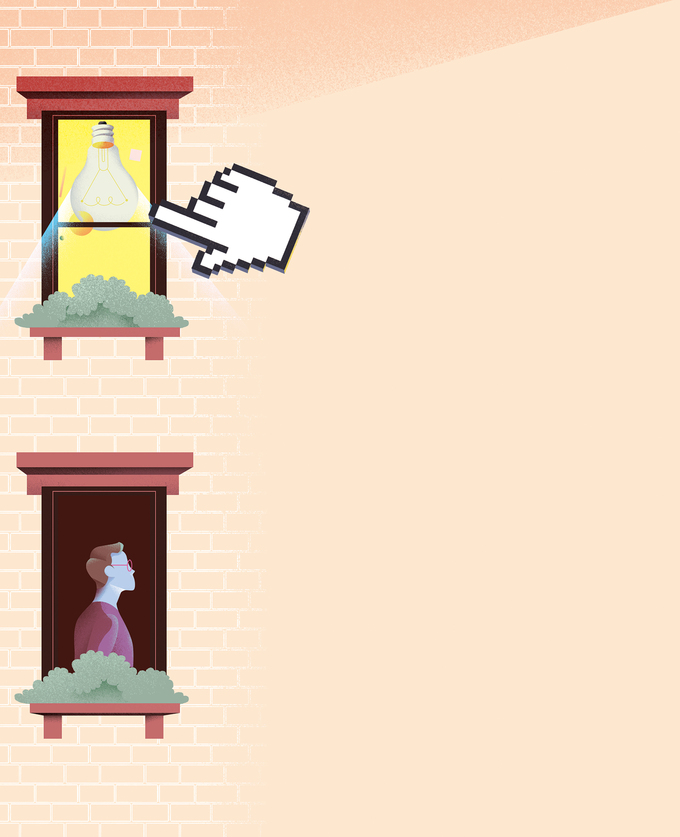

“하고 싶다”와 “할 수 있다”는 가치에만 매달려 삶을 살다 보면 내가 할 수 없는 것들과 하고 싶지 않은 일들을 뒤늦게 깨닫게 되곤 한다. 바깥이 어두울 때 창 안이 너무 밝으면 바깥이 보이지 않는 법이다. 그때는 불을 꺼서 내가 있는 곳을 바깥보다 더 어둡게 만들어야 어두운 바깥이 보이게 된다. 깨달음의 상태 혹은 열반을 뜻하는 산스크리트어 ‘nirvana’의 어원은 ‘불을 끄다’ 혹은 ‘불을 끈 상태’에서 비롯됐다고 한다. 내 안의 불꽃을 꺼야 바깥의 빛, 즉 진리가 보이는 이치다.