내 감정은 누구의 것인가? ‘내 감정’인데도, 그것은 오로지 다른 사람으로부터 비롯한, 다른 사람을 향한 감정일 때가 있다. 나는 리뷰 쓰기 수업을 할 때 ‘재미있다’는 말을 쓰지 말라고 할 때가 있는데, 너무 많은 감정을 ‘재미있다’로 뭉뚱그려서다. 카체이싱 장면이 정말 도로 위에 있는 기분이 들게 한다든가, 보는 나도 주인공과 사랑에 빠질 것 같다든가, 영화를 보고 돌아오는 버스 안에서 한참을 울었다든가 하는 말을 구체적으로 하기 어려울 때, SNS에는 ‘헐 대박’, ‘존잼’ 이라고 적는다. 그 재미있음의 진짜 정체는 무엇인가?

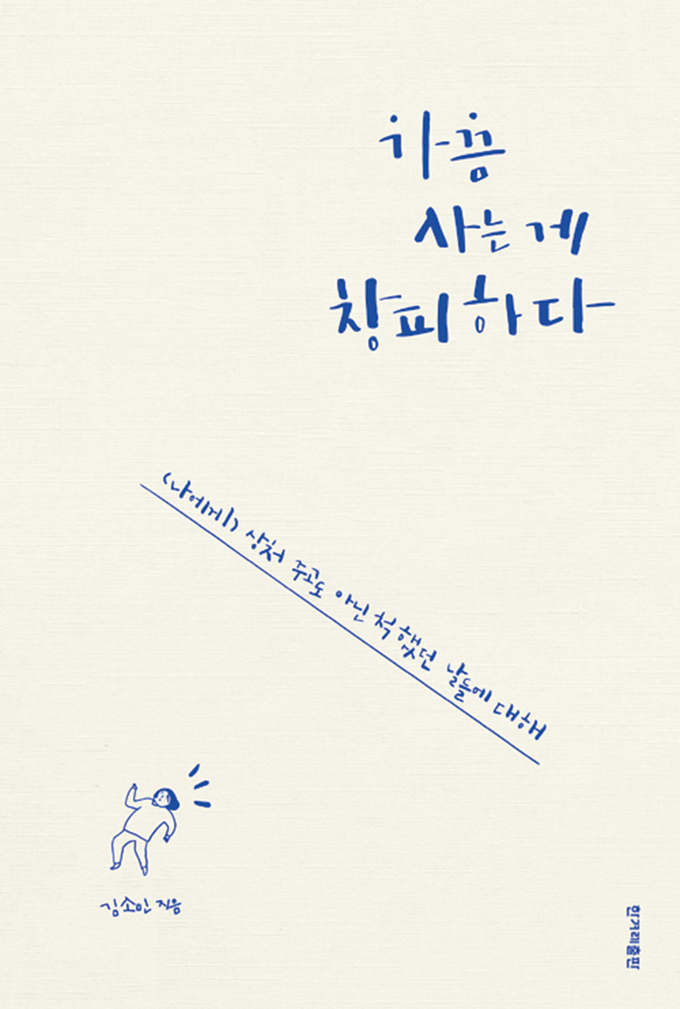

사회에서 어떻게든 다른 사람들 속에서 뒤처지지 않고 살아가기 위해 우리는 종종 실제 감정을 다른 감정으로 덮어버리거나 무시하며 살고 있다. <한겨레> 기자였던 김소민의 에세이 <가끔 사는 게 창피하다>와 비평가 김신식의 <다소 곤란한 감정>은 둔해지다 못해 느낄 수 없을 정도로 단단하게 굳어버린 감정을 다시 느낄 수 있게 해준다. <가끔 사는게 창피하다>에서 그 계기는 퇴사였다. 저자는 어머니의 ‘공부 잘하는 큰딸’로, 좋은 대학 좋은 직장에 다니다, 직장생활 10년을 넘겨 자진퇴사한 이후, 마흔이 넘어서야 알게 된 세상살이를 적었다. “한국 사회의 입맛에 꼭 맞는 사람이 되지 않으면 당최 나와 엄마를 지킬 수 없을 것 같았다.” 혼자인 게 창피하고, 동시에 창피해하는 게 창피하다는 말은, ‘정상가족’만을 당연시하는 사회에서 혼자 사는 여자가 ‘비운’이라는 딱지를 무시하기란 쉬울 수 없다는 것이다. 회사의 이름을 벗어나 나 자신으로 존재하면 보이는 것들을, 김소민은 웃음을 섞어 적어놓았다. 비애에 젖는 대신, 웃는다. 대장부처럼.

김신식의 <다소 곤란한 감정>은 ‘감정사회학’을 탐구한다. ‘보람을 뺏기다’라는 항목에는 괄호가 붙어 있다. ‘(의로운 당신 때문에).’ “조직 내 불의를 참지 못하고 일터에서의 부조리한 행태를 언급하는 사람들. 어느새 정의를 지키는 사람이 아닌, ‘정의를 밀어붙이는 사람’으로 취급당한다. 조직의 부조리를 지적하는 실천은 아집으로 폄하된다. 부조리를 지적하는 사람은 ‘내가 이나마 만족하는 보람을 빼앗지 말라’는 주변 동료들의 수군거림에 휩싸인다.” 나는 최근 이런 뉴스를 코로나19 관련 일본 뉴스에서 봤다. 코로나19 확진자를 찾아낸 병원이 집단따돌림을 당하거나 의심자가 검사를 거부하고 있다고. <다소 곤란한 감정>에서 표현된 단어들의 실례는 우리 자신의 일상생활이다. 대충 뭉뚱그리지 않고 그 정체를 정확히 짚어갈 때만 해소할 수 있는 감정들을, 하나씩 살핀다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기