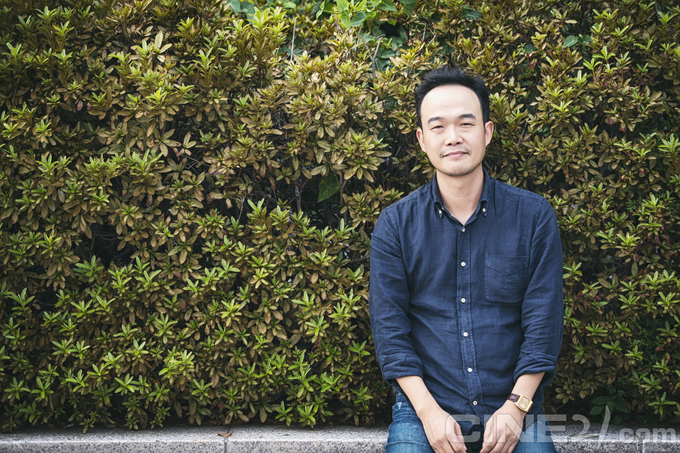

왕민철 감독의 <동물, 원>은 청주동물원에서 살아가는 동물들과 그곳에서 일하는 사람들의 이야기를 담은 다큐멘터리다. 야생이 아닌 반야생의 상태로 좁은 동물원에서 평생을 살아야 하는 동물들, 열악한 환경과 상황을 개선하려 노력하는 수의사와 사육사들이 주인공이다. 독일 쾰른에서 영화 공부를 하고 돌아와 다큐멘터리 <목숨>(2014)의 조감독, <시 읽는 시간>(2016)의 촬영감독으로 일한 왕민철 감독은 첫 연출작 <동물, 원>을 통해 동물원의 미래는 어떠해야 하는가, 라는 질문을 던진다. 무엇보다 따뜻한 시선과 영화적 이미지가 사유를 풍부하게 해준다.

-청주동물원에 대한 첫인상은 어땠나.

=청주 시립미술관에서 프로젝트를 맡으면서 청주동물원을 찍기 시작했는데, 미술관에서 프로젝트를 진행할 때 만난 벨기에 뮤지션이 청주동물원에 다녀와서 SNS에 이런 글을 올렸다. ‘세상에서 가장 슬픈 동물원.’ 그 말이 맞더라. 동물원의 열악한 환경을 보면 슬픈 느낌이 든다. 더불어 동네 동물원 같기도 했다. 사육사가 관람객에게 친근하게 말을 걸기도 하고, 대도시의 동물원과는 느낌이 달랐다.

-처음부터 동물권 이야기를 하려 했던 건 아니었다고. 어떤 주제, 어떤 그림을 생각하고 촬영을 시작했나.

=처음엔 동물원의 공간, 건축적 부분에 관심이 있었다. 예를 들면 호랑이 사육장 뒤편의 기하학적 공간들. 야생동물들이 수많은 세월 동안 비벼서 생긴 벽의 질감들. 프랜시스 베이컨의 그림 같은 기괴한 이미지에 경도돼서 촬영을 시작했다. 그동안 다큐멘터리 촬영 작업을 주로 해서인지 초반엔 이미지에 더 관심이 갔고, 찍다보니 보이지 않던 이야기가 보이기 시작했다.

-청주동물원의 이야기에 집중하지만, 동물권에의 담론 확장도 고민했을 것 같다.

=외부의 이야기, 전문가들의 이야기를 더 들어야 할 필요가 있지 않나 고민했고, 공부도 많이 했다. 그런데 영화의 컨셉과 맞지 않는 것 같았다. <동물, 원>은 갇혀 있는 동물들에 대한 이야기니까 이 밖을 벗어나고 싶지 않았다. 주제를 넓히면 저널리즘에 가까워지지 않을까 싶었다. 다큐멘터리‘영화’가 할 수 있는 것은 미시적인 것을 보여주는게 아닐까 생각했다.

-동물을 위한 공간이 아니라 인간의 즐거움을 위한 공간이 되어버린 동물원에 대한 비판의 기조를 분명히 할 수도 있었을 것 같은데, 영화는 강력하게 주장하기보다 애정 어린 시선으로 바라본다.

=청주동물원에 들어가서 보고 놀랐던 부분은 사육사나 수의사분들이 따뜻하게 동물을 대하는 모습이었다. 그게 당연한 일인데도 촬영 전에는 생각지 못한 부분이다. 따뜻한 마음으로 동물을 대하는 동물원 사람들의 모습을 보여주면 오히려 동물권에 대한 문제의식이 더 잘 드러나지 않을까 싶었다. 최근 동물권이 부각되는 이유 중 하나는 반려동물을 키우는 사람이 많아져서라고 생각한다. 애정이 있기 때문에 문제의식이 생기고, 목소리가 모이면 변화가 생긴다. 문제의식을 가지고 내부를 들여다봤고, 그 안에서 애정을 가지고 노력하는 사람들을 봤다. 물론 미화하거나 포장하는 것은 경계했다. 편집 과정에서도 편집감독과 ‘너무 좋게만 그려지는 거 아냐? 너무 착하게 비치는 거 아냐?’ 그런 이야기들을 끊임없이 나눴다.

-사육사와 수의사가 견해차를 보일 때도 있는데, 이들의 관계는 어땠나.

=동물원에서 이성적인 부분과 감성적인 부분을 나눠서 담당한다고 보면 된다. 촬영하면서 김정호 수의사에게 가장 애정이 가는 동물이 뭐냐고 질문한 적 있다. 그러자 자신은 의사로서 한 개체에 애정을 주지 않는다고 답하더라. 동물원에서 이성적인 부분을 담당하는 게 수의사라면, 사육사는 동물들을 먹이고 키우는 사람들이라 애정을 가질 수밖에 없다. 내 눈엔 똑같아 보이는 산양들인데 사육사들은 신기하게도 그 산양을 다 구분하더라. (웃음) 고령의 호랑이 박람이의 수술 문제를 놓고 사육사와 수의사가 의견 차이를 보이는데, 그 대립이 필요하다는 생각도 들었다.

-호랑이 박람이의 수술실 장면은 감정적으로도 이미지적으로도 압도적이었다.

=그날은 뭔가 이상했다. 촬영 계획이 없는 날이었는데 동물원에서 연락이 왔다. 박람이 상태가 안 좋아 곧 병원에 갈 것 같다고. 부랴부랴 동물원으로 향했다. 봄이었고, 호랑이사 앞에는 벚꽃나무들이 있었다. 호랑이를 마취시키고 밖으로 나오는데 벚꽃이 떨어져내렸다. 봄이 되어 벚꽃이 떨어질 뿐인데 이상한 감정들이 생겨나더라. 그런 감정을 안고 대학병원 수술실로 향했다. 호랑이 수술이 흔한 일이 아니라 수의학과 학생, 의사, 연구자들이 많은 관심을 보였다. 반면 수술 결정이 났을 때 사육사들은 패닉에 빠졌다. 수술을 마치고 동물원에 돌아온다 하더라도 이미 한쪽 다리에 욕창이 심해 파리가 꼬여 구더기가 생길 게 뻔한 상황이었다. 일단은 철창에 모기장을 씌워 파리를 막아보자며 사육사들은 수술이 진행되는 동안 동물원 호랑이 철창에 모기장을 씌웠다. 살아도 걱정, 그러지 못해도 걱정. 아이러니한 상황이 하루 종일 일어났다.

-동물원엔 수십종, 수백 마리의 동물들이 있다. 그중 물범 초롱이, 표범 직지, 호랑이 박람이 등 선택적으로 동물들의 이야기를 취했다.

=동물원에서 태어나 동물원에서 죽는 삶의 과정, 서클 오브 라이프가 담길 수 있는 친구들의 이야기에 집중했다. 거기에 안 어울리는 동물들은 편집 과정에서 제외했다.

-촬영하면서 특히 마음을 잡아끈 동물이 있었나.

=아기 물범 초롱이. 그 친구의 눈을 보면 사랑하지 않을 수 없다.

-단지 귀엽고 사랑스러워서인가.

=사람과 시선을 마주치는 동물, 그 시선을 익숙해하는 동물이 많지 않다. 사람과 교감을 나눌 수 있는 동물이 한정돼 있는데, 초롱이는 사람을 싫어하지 않았다.

-동물 촬영과 관련해서 신경 쓴 부분이 있다면.

=사람이 많으면 동물은 예민해진다. 사람이 많은 주말에 동물원에 갔다가 동물은 보지 못하고 돌아왔다는 경우가 많은데, 그런 이유 때문이다. 다행인지 불행인지 <동물, 원>을 찍을 당시 조류독감이 퍼져서 전국 동물원이 한동안 문을 닫은 상태였다. 관람객이 없어 비교적 동물들이 한가한 시기에 촬영을 해 다행이라 생각하고, 동물들이 스트레스를 받지 않도록 하는 게 중요했다.

-다큐멘터리스트로서 관심 있는 주제는 무엇인가.

='이주'라는 주제에 관심이 있다. 독일에서 영화 공부할 때 찍은 졸업작품도 독일로 이주한 광부들의 이야기였다. 어려서부터 살아온 동네가 없어져 뜻하지 않게 외부로 밀려나 살아가게 된 사람들의 이야기, 그런 한국 사회의 모습에 관심 있다. 그 연장선에서 동물원의 동물 얘기도 하게 된 게 아닌가 싶다. 영화를 찍으며 왜, 어떻게 동물들이 여기까지 와서 살게 되었을까 하는 생각을 했다. 나무에 관한 작품도 구상 중이다. 한곳에 뿌리내려 사는 나무의 이야기에는 생명의 신비로움이 있는 것 같다.