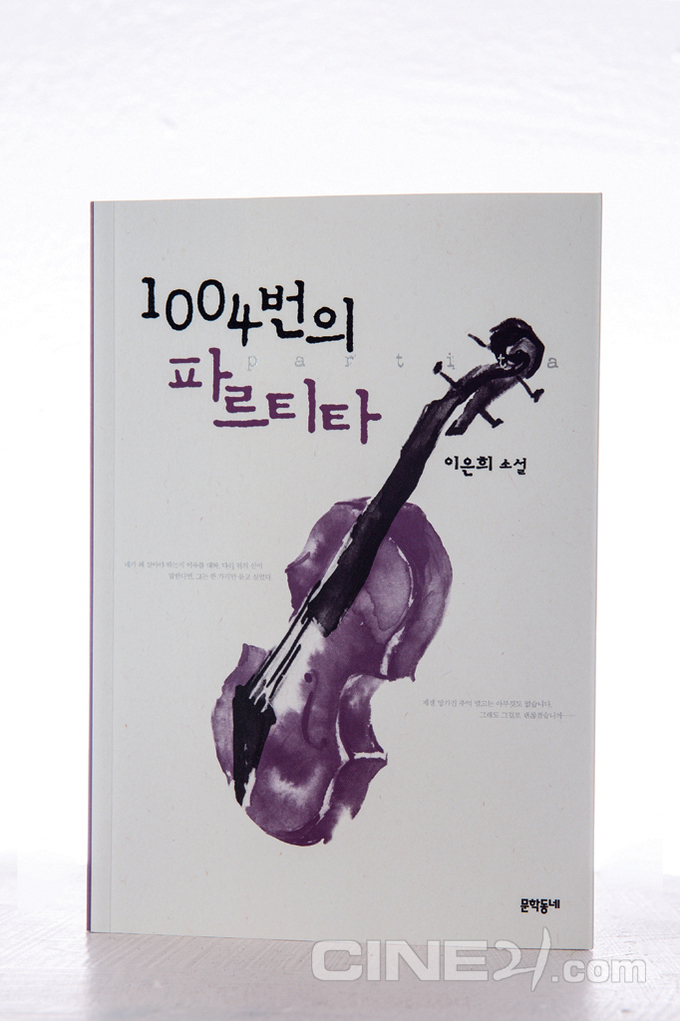

“제가 소설을 쓰는 이유는 ‘알고 싶기 때문’입니다. 저는 세상의 그림자에 대해 알고 싶습니다. 그러다보니 당연하지 않은 사실에 대해 생각하다가 막막함을 느낄 때가 많습니다.” 지난해 소설 <선긋기>와 <1교시 언어이해>로 신춘문예 2관왕을 차지하며 등단한 작가 이은희의 말이다. 2관왕이라는 다소 선정적인 기록보다 주목해야 할 것은 문제의 두 작품이 무척 다른 결을 지니고 있다는 점이다. <선긋기>가 화자인 소녀 ‘나’의 일상과 그에 따른 감정 변화 및 성장의 노정을 좇는다면, <1교시 언어이해>는 모의고사 문제를 만드는 주인공의 이야기가 그 자체로 수험 문제의 지문이 되는 메타 구조를 띤다. 첫 소설집 <1004번의 파르티타>에는 그 판이한 형식의 간극 사이에 웅크리고 있었을 작가의 다른 목소리와 이야기들이 징검다리 마냥 놓여 있다. 사소설적 혐의가 짙었던 <선긋기> 너머에는 남성 화자와 주인공이 등장하는 <1004번의 파르티타>와 <너와 함께 웃을 것이다>가 고개를 내밀고, <1교시 언어이해>는 동일한 인물들이 별개의 공간에서 상호텍스트를 이루는 <꿈꾸는 리더의 실용지침>으로 확장된다.

그럼에도 결국 모든 이은희 소설의 테마는 도돌이표처럼 데뷔작인 <선긋기>로 회귀한다. 선이란 작중 소녀가 그리고픈 그림의 시작이기도 하지만 무언가의 경계를 나눈다는 의미일 수 있기 때문이다. 그 경계는 작가가 알고 싶어 하는 세상의 그림자와 연약한 화자들 사이에 위치한다. 경계 너머에는 폭력적인 이들과, 생계를 빌미로 인간에 대한 예의를 잊어버린 자들과, 약자를 착취하며 사는 약자들이 존재한다. 그리고 작가는 성수대교가 무너진 날 태어나 IMF 시기에 성장한 주인공의 회고록 <1004번의 파르티타>에서 선과 경계의 기원을 찾는다. 어느덧 두터워져만 가는 그 선 앞에서 선의는 늘 배신당하고 연대의 가능성은 신기루마냥 흐릿하다. 하지만 그럼에도 악착같이 예술적 경험과 사랑의 빛나는 추억을 붙들고 살아가야 한다는 것이 작가의 나직한 의지다.

예술적 경험과 사랑의 빛나는 추억을 붙들고서

구걸하는 여자는 가끔 창 안의 사람들을 노려보았다. 창가의 손님들은 자기가 지불한 몇만원어치의 행복을 남김없이 누리려는 듯 케이크를 향해 짧은 박수를 치고, 사진을 찍느라 머리를 맞대었다. 구걸하는 여자는 그 모습을 보면서 가래침을 끌어올려 천천히 뱉어냈다. 창가의 손님들이 고개만 돌리면 그 여자를 볼 수 있었다. 길바닥에 들러붙은 연녹색의 것도 선명하게 볼 수 있었다. 그러나 모든 손님이 필사적으로, 신경쓰지 않았다.(<푸른 문을 열면>,95쪽)

그 낡은 건물에 들어갈 때마다 그는 외부인 출입을 금한다는 문구가 누구를 보호하려는 것인지 궁금해했다. 꿈이나 희망처럼 좋은 것만 품은 사람들이 그곳에 가까이 오기라도 할까봐 경고하는 문구는 아닌지 걱정되었다. 새소망독서실은 돈 떨어진 장수생을 가두는 감옥은 아닌지, 이보다 나은 생활은커녕 매일 새로이 망해가면서 살아야 하는 것은 아닌지, 그는 두려워하며 그곳에 공부를 하러 갔다.(<나와 함께 웃을 것이다>, 181쪽)

에서 책구매하기

에서 책구매하기