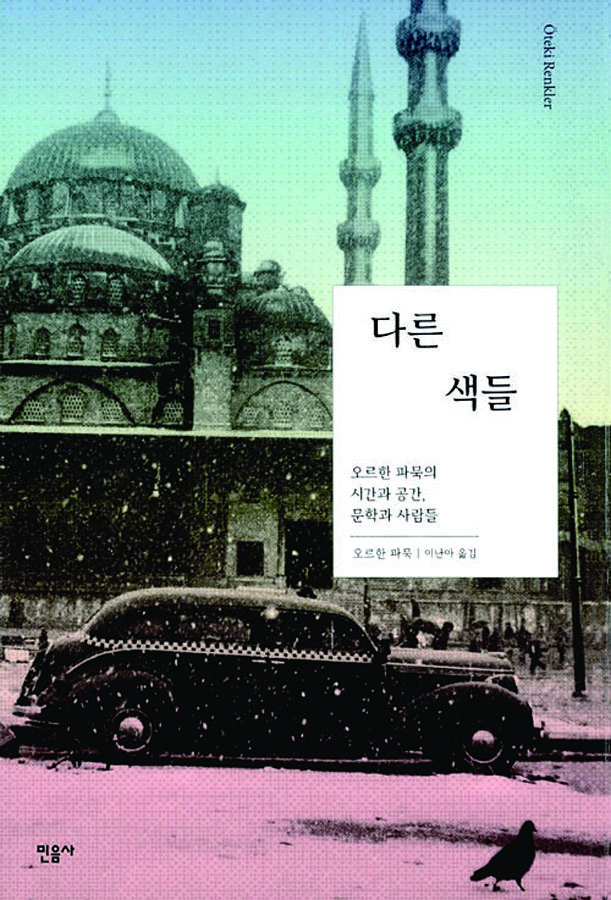

“작가가 된다는 것은, 인간의 내면에 숨겨진 제2의 존재와 그 존재를 만들어낸 세상을 인내심을 가지고 오랜 세월 동안 노력하여 발견하는 것입니다. ‘글쓰기’라고 하면 먼저 소설, 시, 문학적 전통과 같은 것들이 아니라 방 안에 틀어박혀 책상 앞에 앉아서 홀로 자신의 내면으로 침잠하여 단어들로 새로운 세상을 만드는 이가 눈앞에 떠오릅니다.” 오르한 파묵의 이 글은, 그의 에세이집 <다른 색들>의 맨 마지막 9부 ‘아버지의 여행가방’에서 인용한 것이다. 노벨문학상 수상 연설문인 이 글은 시인을 꿈꾸었던 아버지가 어느 날 그에게 주고 간, 그간 쓴 글이 담긴 가방에 대한 것이다. 그의 소설만 읽었던 나는 그의 노벨문학상 수상 직후에 이 글을 읽었고, <다른 색들>에 수록된 문장, 풍경을 즐거운 마음으로 600쪽이나 읽은 끝에 마지막으로 ‘아버지의 여행가방’과 재회했을 때, 목이 메는 것을 느꼈다. 이미 알고 있는, 심지어 좋아했던 글을, 처음 읽었을 때와는 완전히 다른 상황에서 읽게 되는 것이다. 2006년의 겨울날에 나는 이 글을 처음 읽었고, 그사이에 나는 아버지를 잃었다. 오르한 파묵의 아버지는 2002년, 나의 아버지와 같은 달에 돌아가셨다고 한다. 나의 아버지도 작가가 되기를 꿈꾸었고 되지 못했는데, 작은 몰스킨 수첩(내가 앞장만 쓰다 만 것을 가져가 쓰신 것이었다)을 남기셨다. 일종의 스크랩북이었는데, 별 내용이랄 건 없었고, 그래서 별것인 물건이었다. 하고 싶은 말이 너무 많아서 여기에는 쓰지 못하겠다.

책을 좋아한다면, 꼭 오르한 파묵의 애독자가 아니어도 2부 ‘책과 독서’에서 큰 기쁨을 맛보리라. 오랜 시간이 흘러 독서의 경험에서 쌓이는 것, 굳어 단단해지는 것, 그리고 사라지는 것들에 대해, 그는 진지함을 잃지 않으면서도 기묘한 유머감각 같은 것을 동원해 적었다. ‘변함없이 좋아하는’ 작가에 대해 쓰는 것만큼이나 ‘더이상은 좋아하지 않게 되어버린’ 작가에 대해 쓸 때의 그는 얼마나 가뿐하고 신난 듯 보이는지. 오르한 파묵이 누군지 모르겠어서 좀 알아보고 싶다면 7부의 ‘파리 리뷰 인터뷰’가 도움이 되리라. 오르한 파묵을 ‘좋아한다’고 생각한다면 4부 ‘나의 책들’을 놓쳐선 안 된다. 하지만 그 어떤 경우에라도, 책 마지막 글 ‘아버지의 여행가방’은 읽어야만 한다. 왜 쓰는가, 그 행위는 쓰는 사람에 대해 어떤 것을 말해주는가. 아버지를 향한 회고는 아마도 나이 들어가는 그 자신을 향하고 있을 것이다. “작가는, 모든 사람이 알지만 자신이 안다는 사실을 모르고 넘어가는 것들에 대해 언급합니다.” 글 쓰며 살아온 삶을 망라한 에세이의 마무리로는 더없이 쓸쓸하고도 충만하다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기