내게는 소원이라고 부를 만한 것 중에 그림책 만들기가 있다. 오랫동안 책을 끼고 살아온 내게 그림책은 책의 물성을 가장 완벽하게 구현하는 방법이다. 종이, 인쇄, 텍스트의 배치법과 컬러, 그야말로 책의 모든 디테일을 만끽하는 독서다.

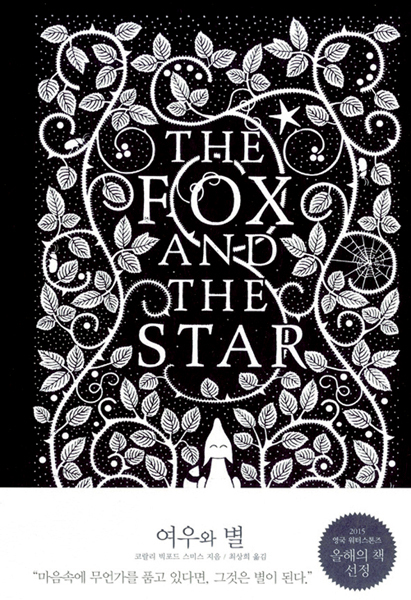

<여우와 별> 코랄리 빅포드 스미스 지음 / 사계절 펴냄

코랄리 빅포드 스미스의 그림책 <여우와 별>은 지난해 런던으로 여행갔던 때, 내가 들렀던 ‘모든’ 서점의 가장 좋은 자리에 놓였던 작품이다. 코랄리 빅포드 스미스는 영국 펭귄북스의 디자이너로, ‘펭귄 하드커버 클래식’ 시리즈를 디자인했고, 나는 오로지 그 표지가 좋아서 이미 가지고 있는 책을 다시 사기도 했으니 <여우와 별>에 매혹된 것은 놀랄 일도 아니다. 깊고 어두운 숲속에 여우가 살았다. 겁 많은 여우에게 친구는 오직 하나, 별뿐이었다. 그러던 어느 날 별이 사라졌고, 여우는 별을 찾아나선다. 하지만 줄거리는 <여우와 별>에 대해 말할 수 있는 580가지 중에 5가지 정도만을 알려줄 뿐이다. 여우가 토끼를 만나는 장면에서, 숲속 풀잎의 패턴 사이 여백에서 귀를 쫑긋하고 있는 모습을 말로 충분히 설명할 수 있을까. 두 페이지 가득 클로즈업된 여우의 두 눈동자에 눈부처처럼 들어앉은 별이 얼마나 빛나는지 글로 묘사할 수 있을까. 겁 많은 어린 여우를 숲 밖의 세상으로 나서게 하는 데 필요한 것은 무엇일까, 책을 다 읽고 나서 생각에 잠기게 되지만(그렇다, 이 대목에서 누구나 여우와 자신을 동일시하게 된다, 여우쪽이 더 사랑스럽지만), 몇 안 되는 글줄을 더듬으면서 책장을 손으로 쓸어내리며 몇번이고 책을 들추게 되는 것은 그저 이 모든 것이 쓸쓸하고 아름답기 때문이다. 모든 페이지와 글이 들어앉은 자리들이.

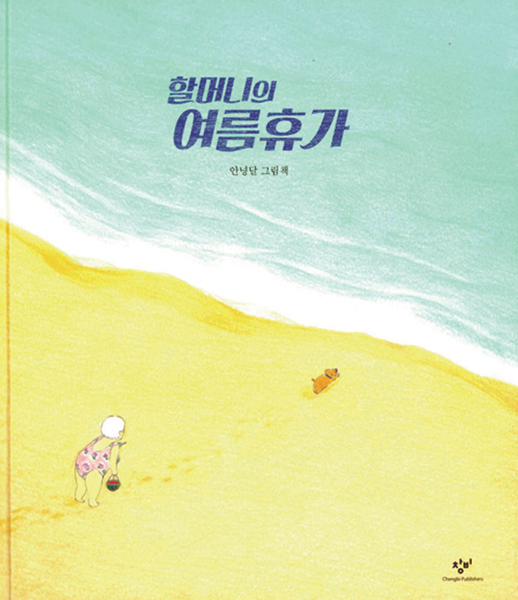

<할머니의 여름휴가> 안녕달 지음 / 창비 펴냄

안녕달의 <할머니의 여름휴가>도 놓쳐서는 안 될 그림책이다. 그림책이고 제목에 ‘할머니’가 들어가면, 어쩐지 코끝이 시큰해지는지? 그러지 말자. 주인공은 개와 둘이 사는 노년의 여성이다. 멀리 떠나는 일도 여의치 않아 보이는 그녀가 보내는 어느 신기한 여름휴가의 이야기가 바닷가를 배경으로 펼쳐질 때, 책 속으로 들어가 그 옆에 눕고 싶다는 신기한 기분에 사로잡힌다. 같은 장소, 그러니까 할머니의 거실 풍경이 처음과 마지막에 등장할 때, 두 그림 사이에 크게 다르게 묘사되는 부분이 있고 그 차이 역시 말로 설명하기 어렵다. 혼자 살아가는 도시 사람의 노년 모습을 담은 작품 중에서 <할머니의 여름휴가>처럼 신나는 기분을 느끼게 한 일이 또 있던가.

두 그림책은 판형이 다르다. 대체로 그림책들은 제각각 자기 이야기에 맞는 판형으로 만들어진다. 그마저 이야기의 일부다. 어찌 좋아하지 않을 수 있겠는가, 그림책.