지난해 한국영화감독조합 송년회에 갔을 때의 일이다. 방은진 감독님이 무대에서 날 불러냈다. 상업영화 개봉작 중 여자감독이 연출한 작품이 하나 있는데 그게 <특종: 량첸살인기>라는 거였다. 그날 처음 뵌 감독님은 날 응원하며 선물을 하나 주셨는데, 미리 참석 의사도 밝히지 않고 갔던 자리라 어떻게 준비하셨는지 신기하고 고마운 일이었다.

때론 존재만으로도 응원을 받는다.

‘여자감독’이라는 말을 가장 많이 듣게 되는 순간은 개봉을 앞두고 인터뷰를 할 때다. 여자감독이라서, 여자감독이기 때문에, 여자감독은 등등의 얘길 듣다보면 아, 이렇게도 내가 여자였구나 하고 자각하게 된다. 여자임을 잊고 사는 이유는 간단하다. 영화를 보고 세상을 볼 때 내 눈은 여자 눈이 아니라 그냥 눈이다. 말을 할 때 여자 입이 아닌 그냥 입으로 말하고 시나리오를 쓸 때나 악수를 할 때 난 여자 손이 아니라 그냥 손으로 그 모든 것을 한다. 난 여자 몸이 아니라 그저 온몸으로 세상을 살아갈 뿐이다. 거의 모든 일상생활에서 나 스스로에게 난 여자가 아니라 인간이다.

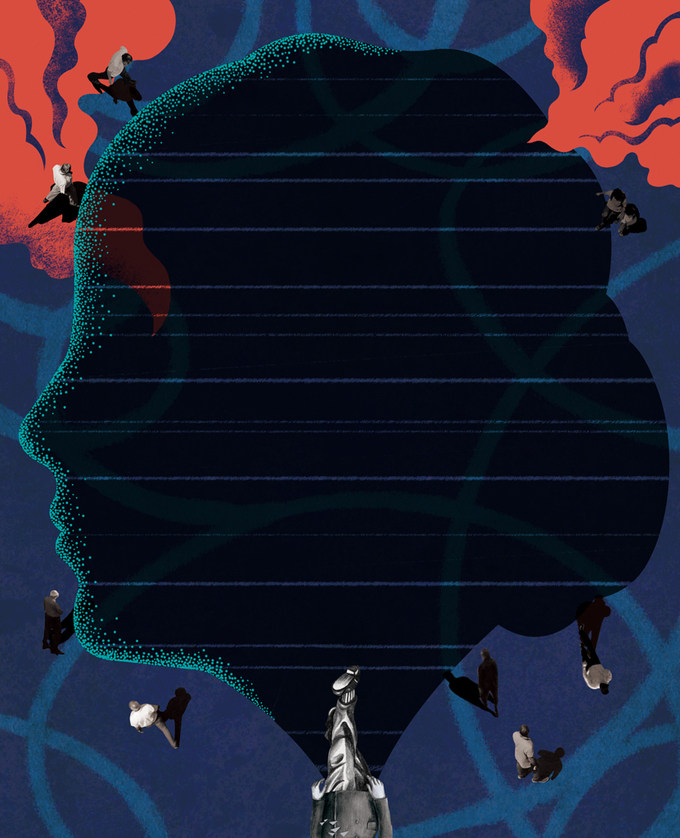

꼬마였고 학생을 거쳐 백수였다가 감독이 됐는데, 어느 날 갑자기 여자가 됐다. 여자꼬마, 여자학생, 여자백수 시절과는 다르게 여자감독이 되자 감독보다는 여자에 방점이 찍힌다. 거리를 걷다보면 발에 차이는 게 여자인데 아무래도 충무로 길거리엔 여자가 희귀 생명체라 그런 것 같다. 문명사회면 희귀 생명체 멸종할까봐 보호라도 해주지 충무로는 아프리카 사바나 스타일이라 그런 것이 없다. 코끼리한테 밟히지 말고 살아남자고. 개인의 목숨은 곧 종의 목숨과 직결되니 죽지 않고 살아나면 그거만으로 박수받을 만하다. 방은진 감독님의 선물엔 그런 의미가 있었다.

캐스린 비글로는 배우 레오나르도 디카프리오도 받지 못한 오스카 트로피를 손에 쥐었는데도, 아직도 제임스 카메론 전 부인에 인터뷰마다 여자감독이라는 소리를 듣고 산다. 그놈의 여자감독 소리 좀 하지 말라고 성질도 냈단다. 그런데도 여전히 듣고 산다. 그 동네도 우리만큼 심각하다.

희귀 생명체에서 벗어나려면 일단은 흔해져야 한다. 충무로 길거리에 발에 챌 정도 되면 그 누가 희귀하다고 보겠나. 올해는 분명 작년보다 흔해질 것이다. 상반기에만 개봉하는 여자인 감독들의 작품이 몇 된다. 그러면 언젠가는 그저 흔한 영화감독이 될 수 있을 거다. 그때는 캐스린 비글로가 겪는 고통을 겪지 않아도 되겠지.