오랜만에 이사를 했다. 서가를 정리하다 20년 전에 구입한 <삐딱하게 보기>를 펼쳐본다. ‘자본주의에 가장 비판적이면서 동시에 자본주의에서 가장 인기 있는 철학자’라는 모순된 명성을 가진 슬라보예 지젝, 그가 한국에 처음 소개될 무렵의 책이다. 지젝은 소설이나 영화 또는 농담 따위에서 그럴듯한 예를 끌어오는 재주가 있는데, 이 책에 인용된 여러 이야기 중 두 가지는 지금도 잊히지 않는다.

하나는 로버트 A. 하인라인이 쓴 <조너선 호그의 불쾌한 직업>이라는 과학소설의 마지막 부분이다. 이 소설에서 우리의 우주는 존재하는 우주들 가운데 하나에 불과하며, 우주들을 창조하는 우주의 예술가들과 그렇게 창조된 우주에 파견된 예술비평가가 등장한다. 주인공 부부는 파견된 예술비평가를 마지막으로 만난 후 차를 타고 뉴욕으로 돌아가는데, 이때 그에게서 절대로 차창을 내려서는 안 된다는 경고를 듣는다. 그러나 교통사고를 목격한 부부는 경고를 어기고 차창을 내린다. 그들은 열린 차창 바깥으로, 모든 것이 사라지고 회색빛 무정형의 안개만이 흐르는 풍경을 보며 겁에 질린다.

다른 하나는 로버트 셰클리의 단편 <세계들의 상점>이다. 주인공은 폐허 같은 오두막에 사는 한노인을 찾아간다. 노인은 특수한 약을 써서 모든 욕망을 충족시키는 다른 차원의 세계를 경험하게 해주는 것으로 알려져 있다. 주인공은 경험을 해볼까 망설이다가 일단 집으로 돌아와 가족들과 일상을 살아간다. 노인을 다시 방문하겠다고 늘 다짐하지만 하루하루 마주치는 일상을 영위하다보니 어느덧 일년이 흘러갔다. 이때 주인공이 갑자기 깨어난다. 노인은 그에게 “만족하느냐?”고 묻고, 그는 “매우 만족스럽다”며 오두막을 빠져나온다. 이때 한떼의 쥐 무리가 핵전쟁으로 황폐해져버린 오두막 바깥의 세상을 뒤덮는다.

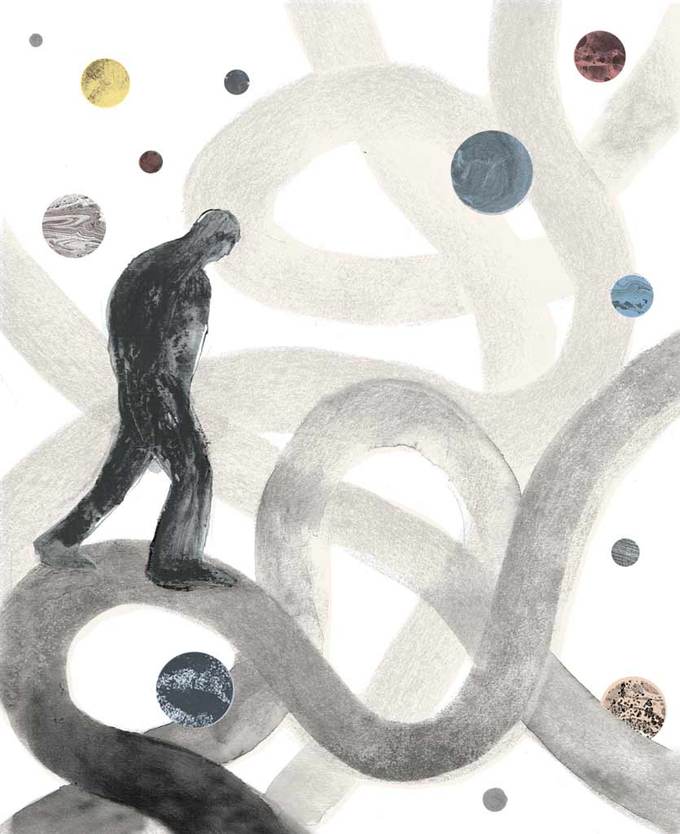

초등학교에 입학했을 때, 칠판의 한 귀퉁이에는 늘 그날의 연월일이 적혀 있었다. 그러던 어느 날, 나는 2000년이 될 즈음에 몇살이 되는가를 계산해보고 ‘그때까지 살 수 있을까’ 가늠해보았다. 나는 그것을 훌쩍 넘어서 살아남았다. 올여름이면 정확히 50년을 살게 된다. 이제는 싯다르타의 가르침을 떠올리지 않더라도 자신이 보고 듣고 믿는 것의 허망함을 마음 한편에 늘 의식하게 된다. 내가 차창을 통해 보는 것과 달리 세계의 실상은 색채도 구조도 의미도 없는 무정형의 무엇일지도 모른다고 생각한다. 우리는 그러한 안개와 같은 세상에서 끊임없이 의미와 행복을 찾아 방황하는데, 그 방황의 와중에 영위하는 보잘것없어 보이는 일상이야말로 사실은 우리가 손에 쥘 수 있는 유일한 전리품이라는 것이 나날이 확실해진다.

새해다. 차 안에 앉아 창문을 굳게 올린 채 언젠가 다가올 영롱한 순간을 고대하며 사는 시절은 영영 멀어졌다. 창문을 내려 무정형의 안개를 두려움 없이 바라보고, 안개를 바라보는 순간들을 온전히 느끼며, 이 세계를 마저 천천히 걸어가볼까 한다.