정지돈. 1983년 대구 출생. 작가. 후장사실주의자!? 정지돈을 비롯한 오한기, 이상우 등 일군의 젊은 작가들의 한줄 프로필에도 후장사실주의자라는 말이 따라붙는다. 후장은, 그 후장(anal)이 맞다. 이들은 얼마 전 이라는 독립잡지까지 펴냈다. 2013년 <문학과사회> 신인상에 <눈먼 부엉이>가 당선돼 등단했을 때 정지돈이 쓴 당선소감엔 후장사실주의의 탄생설(!)이 나와 있다. “2012년 여름 오한기와 후장사실주의 그룹을 결성했다. 통화 중에 우연히 나온 것으로 내가 후장사실주의를 결성하자고 말하자 오한기는 핸드폰을 손에 쥐고 데굴데굴 굴렀다. 후장사실주의는 <야만스러운 탐정들>(로베르토 볼라뇨)에 나오는 내장사실주의의 패러디다.” 기성문단을 공격하고 기성질서를 파괴하길 서슴지 않았던 로베르토 볼라뇨가 20대 초반 초현실주의를 패러디해 인프라레알리스모(밑바닥사실주의-내장사실주의)를 결성했고, 정지돈과 오한기는 다시금 로베르토 볼라뇨의 말을 패러디해 후장사실주의를 만들었다. 더불어 에 실린 정지돈의 글을 인용해 후장사실주의를 설명하면 이렇다. “내가 제일 잘하는 건 인용이다. 문학은 세계의 인용이다. (중략) 후장사실주의는 문학의 인용이다. 그러므로 후장사실주의는 세계의 인용의 인용이다.”

누군가에겐 후장이란 단어만큼 정지돈의 소설이 낯설지도 모른다. 해체된 서사(그래서 줄거리 요약이 힘들다)와 인과가 아닌 직관을 따른(것처럼 보이는) 플롯, 실존 인물의 삶과 실존 인물의 글이 방대하게 인용된 텍스트는 이른바 ‘소설적인 무언가’를 기대하는 사람들의 심리를 보기 좋게 배반한다. 사데크 헤다야트의 소설에서 제목을 가져온 <눈먼 부엉이>는 이란의 카프카로 불리는 사데크 헤다야트의 삶에 실존 인물과 가상 인물의 이야기가 엮이고, <뉴욕에서 온 사나이>는 쿠바 작가 레이날도 아레나스의 삶이 픽션과 논픽션의 경계를 넘나들며 재구성되고, 보리스 빅토르비치 사빈코프의 소설에서 제목을 인용한 <창백한 말>에선 사빈코프에 관한 이야기가 다시 쓰이고, 건축가 르 코르뷔지에의 말을 제목으로 붙인 <건축이냐 혁명이냐>는 대한제국의 마지막 황세손이자 건축가인 이구의 이야기에 또 다른 실존 인물들의 삶이 종횡으로 연결된다(언급했듯 정지돈 작품의 줄거리를 요약하기란 정말 힘들다). “동시대 여러 작가들 중에서 가장 탄력적으로 도서관 작가로서의 자기 스타일을 모색하는 작가”라고 우찬제 문학평론가가 평했듯, 정지돈의 소설은 지적이다. 동시에 직관적이다.

정지돈은 다독하는 작가다. 그의 독서 계보도는 초등학생 때 손에 든 추리소설과 중학생 때 끼고 산 무협지에서 출발하는데, “너무나 책을 좋아해서 부모님이 이상하게 생각할 정도였다”고 한다. 한국문학을 읽기 시작한 건 스무살 이후였고 이십대 중반 이후엔 거의 모든 세계문학을 찾아 읽었다. 영향을 많이 받은 작가로는 W. G. 제발트, 로베르토 볼라뇨, 귀스타브 플로베르를 꼽는다. “일기도 아니고 에세이도 아니고 소설도 아닌 그 셋의 경계에서 써내려간 작가의 자전적 이야기”인 플로베르의 <감정 교육>과 볼라뇨의 <야만스러운 탐정들>은 그가 특히나 좋아하는 작품들이다. 이렇게 책을 좋아하는 그가 대학에선 문학이 아닌 영화를 전공했다는 게 의외다. “늘 글은 열심히 썼지만 직업으로서의 소설가를 꿈꾸진 않았다. 반면 영화감독은 폼나 보였다.” 동국대 영화영상학과에 입학해 연출을 전공했다. 하지만 영화 현장의 권위적인 분위기가 체질에 맞지 않았고, “카메라와 편집 툴을 자신의 수족처럼 다루는 게 요원한 일” 같아서 대학 3학년 때부터는 문예창작학과 수업을 듣기 시작했다. 졸업 후엔 출판사 창비에서 마케터로 일했고 창비에 사표를 내고 마지막으로 출근하던 날 등단 소식을 들었다.

<미래의 책>이 2014년 4월 <문학과사회> 이달의 소설로 뽑혔을 때 가진 강동호 평론가와의 인터뷰에서 정지돈은 책과 영화와 음악에 대한 거친 비유를 시도했다. 각 매체의 감상(법)을 전제로 한 비유였다. “영화는 그룹 섹스고 음악은 오르가슴이며 책은 자위다. (중략) 정치제도를 예로 들면, 영화는 공산주의고 음악은 유토피아며 책은 무정부주의다.” 정지돈에게 이 말에 대한 부연설명을 부탁했다. “그래서 영화가 매혹인 것 같다. 이상주의자와 망상주의자들이 꿈꾼 체제가 사회주의(공산주의)였잖나. 영화에 매혹된 건 그래서였던 것 같다. 그런데 내가 좋아하는 건 좀더 개인적이고 무정부주의적인 느낌이 강한 소설들이다.” <눈먼 부엉이> <뉴욕에서 온 사나이> <창백한 말> <미래의 책> <여행자들의 지침서> <건축이냐 혁명이냐>까지, 6편의 단편소설을 내놓은 정지돈에게 앞으로 어떤 소설을 쓰고 싶냐고 물었다. 그는 대답이 만족스럽지 않을 거라고 운을 뗀 뒤 “쓰고 싶은 소설을 쓸 것 같다”고 말했다. “내가 궁금한 걸 궁금해해서 공부하는 게 재밌다. 지금 관심 있는 것들은, 1950년대에서 1970년대 사이 미디어 아티스트와 사운드 아티스트, 러시아 구성주의자들, 해커들. 이게 어떤 식으로 연결될지 모르겠지만, 새로운 삶을 발명할 수 있을 거라 믿었던 사람들의 이야기가 될 것 같다.” 일단 그의 첫 번째 단편소설집은 내년 초에 나올 예정이다.

내 인생의 영화

<마음>

장 뤽 고다르와 알랭 레네. 정지돈이 좋아하는 감독들이다. 그는 알랭 레네의 <마음>을 본 이후 눈이 뜨인 것 같았다고 했다.“<마음>은 레네의 후기작이고 평범한 사랑 이야기로 볼 수도 있는데, 부동산 중개업자의 사무실과 집 등 실내 공간을 세트가 아닌 척 보여주던 카메라가 마지막 결정적 순간에 풀숏으로 전환되는 그 한컷에서, ‘그래, 영화가 이거지’ 싶었다. 그게 몸으로 느껴졌다.” 고다르의 영화 중에서 제일 많이 본 건 <미치광이 삐에로>(1965). 최근에 다시 본 <아워 뮤직>(2004)도 “다시 보기 두려울 정도로 정말 좋았다”고 한다.

<씨네 21> pick

<건축이냐 혁명이냐>

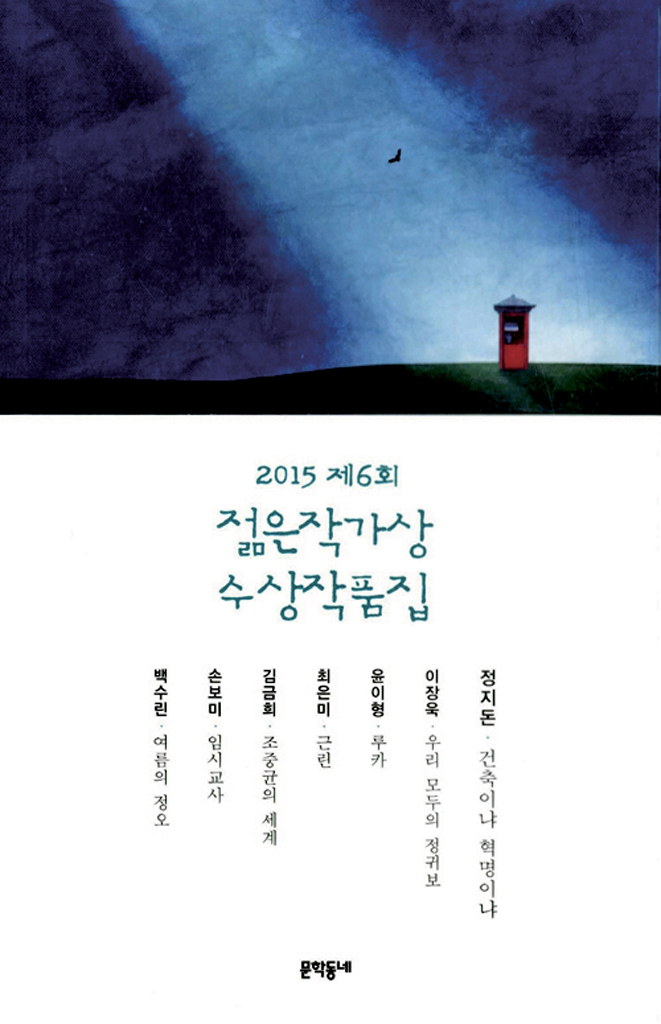

<건축이냐 혁명이냐>로 정지돈은 2015 제6회 문학동네 젊은 작가상 대상을 받았다. 심사평을 보면 심사위원들 역시 새로운 소설의 등장에 적잖이 당황했음을 알 수 있다. 조선의 마지막 황세손 이구를 중심인물로 세워 한국의 현대 건축사까지 들여다보는 이 소설은 정지돈이 자신의 글쓰기 스타일을 좀더 세게 밀어붙인 작품이다. 정지돈은 “글을 쓰는 데만 6개월, 생각을 굴리는 데는 1년 가까이 걸렸다”며 <건축이냐 혁명이냐>가 탈고를 하기까지 가장 오랜 시간이 걸린 작품이라고 했다.