영화비평의 무용(無用)에 낙담할 때마다 꺼내보는 이름들이 있다. 하스미 시게히코는 영화비평에 관심이 없는 사람이라도 이름은 한번쯤 들어봤을, 정전에 가까운 비평가다. 하지만 정작 하스미 시게히코 스스로는 자신을 영화학자라고 말하지 않는다. 때마다 푸념처럼 반복되는 영화비평의 몰락을 어떻게 타개해야 할 것인지 하스미 시게히코에게 묻는다면, 그는 아마도 이렇게 답할 것이다. “영화는 흥분의 대상이지 지식의 대상이 아니”라고.

하스미 시게히코는 중학생 시절 르네 클레르의 <침묵은 금>을 보다가 안면마비를 일으켜 병원 신세를 질 정도로 영화를 사랑했다. 자신의 압도적인 영화체험을 바탕으로 전개되는 그의 비평은 영화에 최대한 밀착해 글을 읽는 이마저 빨아들인다. 그렇게 빚어낸 (여러 의미에서) 숨 막히는 문장들은 오직 영화를 사랑하는 마음에서 출발한, 영화에 부치는 연애편지다. 순수하게 영화에 대한 경탄에서 출발한다면 영화비평의 희열이 마른다는 건 있을 수 없는 일이다. 그러니까 영화비평이 무용한 것이 아니라 사용이 잘못되었을 뿐이다.

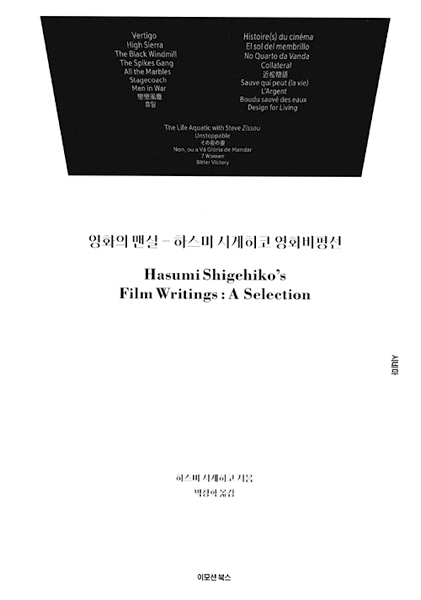

80년대 일본 비평 문화를 선도했고, <감독 오즈 야스지로>라는 불멸의 비평서를 남겼으며, 일본 바깥에서 일본을 통찰하는 급진적인 지성인 하스미 시게히코의 오래된 편지가 마침내 도착했다. <영화의 맨살>은 하스미 시게히코가 30여년에 걸쳐 써낸 다양한 글들을 선별해 모은 책이다. ‘영화, 이 부재하는 것의 광채’, ‘존 포드, 뒤집어지는 하얀색’, ‘고다르와 트뤼포를 동시에 사랑하는 것의 귀중함’ 등 제목만 읽어도 매혹될 만한 글들도 가득하다. 그의 문장은 영화와 함께 호흡하며 사사로운 감정을 풀어내는 데 거리낌이 없다. 동시에 이제껏 누구도 시도하지 못한 영역까지 깊게 가라앉아 새로운 시선과 활력을 건져 올린다. 말 그대로 ‘영화의 맨살’을 과감히 드러내고, 적극적으로 자신의 감상을 쏟아부은 끝에 일회성으로 끝날 체험을 정교한 언어로 포박한다. “비평이란 존재가 과잉된 어떤 것과 황당무계한 조우를 연출하는 철저하게 표층적인 체험(하스미 시게히코)”이기 때문에 그는 언제나 표층에 머물러 왔다.

이번 번역본은 그 느낌을 십분 살려 윤문을 거의 거치지 않고 팔딱이는 날것의 감상을 최대한 그대로 전하기 위해 노력했다. 이성복 시인은 시를 두고 “실패할 수밖에 없는 싸움을 하는 것, 그래서 이렇게 실패한다는 걸 보여주는 것”이라 했다. 마찬가지로 영화체험을 언어로 옮긴다는 것은 실패할 수밖에 없는 드라마다. 그럼에도 영화를 사랑하는 우리는 어떻게든 그 감동을 타인과 공유하기 위해 글을 쓴다. 이제는 멸종 중인 시네필들을 위한 하스미 시게히코의 연애편지. 그 연애가 어찌나 알콩달콩하고, 자신만만하고, 통쾌한지 질투가 날 지경이다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기