“여보, 우리 이민 가자.” 올해 초, 회사를 그만두고 학업을 다시 시작한 아내를 졸랐다. 아내가 이유를 물었다. 이 일을 언제까지 할 수 있을지도 모르겠고, 늙어서 회사를 그만두면 무슨 일을 해야 할지 답도 없는 데다가 이놈의 나라는 더이상 희망이 없다고 대답했다. 아내는 “언제 나라 걱정 했냐”면서 “어디로 가고 싶냐”고 물었다. 유럽의 많은 청년들이 창업을 하기 위해 향하는 기회의 땅, 독일 베를린이 먼저 떠올랐다. 그 얘길 기다렸다는 듯 아내의 잔소리가 속사포처럼 나왔다. “기회의 땅? 거기서 뭐 먹고살 거야? 김밥천국? 김밥 말 줄 알아? 내가 요리하면 된다고? 서빙은? 네가 하면 된다고? 독일어는? 독일어 배울 거라고 얘기한 지가 언젠데.” 음, 실패다, 작전 변경. 아내가 유학을 갈 코스타리카로 조타수를 돌렸다. 전 국토의 80%가 국립공원인 데다가 커피농사가 국가의 주요 산업이라고 하니 그거라도 배워서 살면 괜찮겠다 싶었다. 미국 중산층의 상당수가 은퇴하면 가장 가고 싶은 나라로 코스타리카를 꼽는다니 귀가 더욱 솔깃해졌다. 아내는 “우리 팀장님이 부부가 일을 때려치우고 외국으로 나가면 집안이 쫄딱 망한대. 하나라도 벌어야 한대”라고 조용하게 말했다.

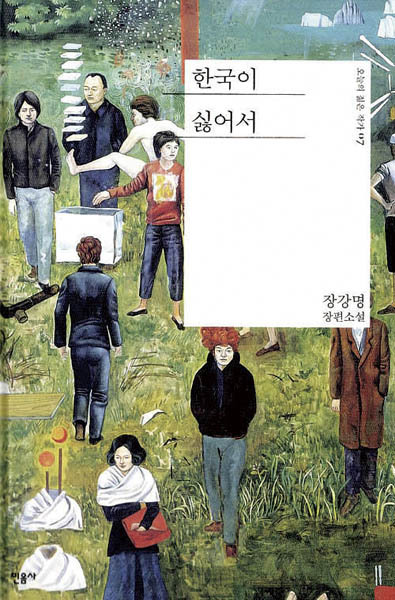

어딜 가나 먹고사는 문제가 먼저다. 소설 <한국이 싫어서>의 주인공 계나가 한국을 떠나 오스트레일리아로 간 이유는 ‘한국이 싫어서’다. ‘한국에서는 경쟁력이 없는 인간이야. 추위도 너무 잘 타고, 뭘 치열하게 목숨 걸고 하지도 못하고, 물려받은 것도 개뿔 없고, 그런 주제에 까다롭기는 또 더럽게 까다로워’라는 게 그녀가 이곳에서 못 살겠다고 얘기한 이유다. 그런 그녀가 오스트레일리아라는 새로운 대륙에 가서 새 출발을 한다고 더 나은 삶을 살 수 있는가라고 묻는다면 선뜻 대답하기 힘들다. 남녀 할 것 없이 좁은 아파트에서 다닥다닥 붙어서 생활해야 하며, 유창하지 않은 언어 실력 때문에 빌딩 유리닦이라든가 식당 설거지 일 같은 단순노동밖에 할 기회가 없는 데다가 현지법을 잘 몰라 의도치 않게 범죄의 덫에 걸리기도 한다. 외국 생활이 이곳보다 더하면 더했지, 덜하지는 않아 보인다.

<한국이 싫어서>는 계나 같은 청춘들이 한국이 싫어서 한국을 떠날 수밖에 없는 현실을 그리는 동시에 외국 생활이 결코 판타지가 아니라는 냉정한 현실을 강조한다. 그럼에도 외국에서 고생하면서 한 단계씩 성취해나가고, 그런 자신이 한국에서 살고 있는 친구들보다 행복하다고 믿는다면, 그것 역시 살아볼 만한 삶이 아닌가라고 묻는데, 그게 진짜 행복인지는 잘 모르겠다. 글로벌 시대에서 단지 생존했다는 성취만이 행복을 가르는 기준이 되기엔 하고 싶은 일과 해야 할 일이 너무 많은 세상이다. 그래서 참 씁쓸한 현실이다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기