이상하죠, 아니 어쩌면 당연한 일일지도요. 우리 안에 큰 참사가 벌어질 때마다 우리 밖에 사는 지인들로부터 아픈 편지들이 속속 도착하곤 합니다. 떠나 있는 만큼의 객관적인 ‘거리’가 절망과 한탄으로 가슴을 치게도 하지만 무엇보다 멀리 있음에서 오는 증폭된 그리움이 호주로 이민 간 친구의 안방에 매일같이 태극기를 걸게 하는 힘인지도 모르겠습니다.

어쨌거나 세월호가 바다에 가라앉은 지도 1년이 훌쩍 지났습니다. 이제 그만 좀 하라고 지겨워 죽겠다고 날을 세우는 이들도 있다지만 대꾸할 일말의 가치도 실은 못 느낍니다. 그 배 안에 내가 있었고 아직도 돌아오지 못한 내 가족이 있다 했을 때 이를 ‘가정’해볼 줄도 모르는 인정머리로 대체 누군들 제대로 사랑할 수 있겠나 싶으니까요. 내가 탄 배가 아니라서 지금의 나는 송구하게도 거리 위를 또각또각 소리내며 걸을 수 있다지만 보도블록 틈새로 하이힐의 굽이 끼는 낭패를 겪어야만 내 시선을 앞이 아닌 아래로 떨구니 고개를 숙여 나를 들여다보는 일의 만만찮음을 그제야 비로소 깨닫게도 됩니다.

독일 뮌스터의 거리 곳곳에는 ‘걸림돌’이라는 경고물이 보도블록 곳곳에 박혀 있답니다. 독일의 조각가 군터 뎀니히의 주도로 만들어졌다는 가로, 세로 10cm의 황동판. 그 안에 새겨진 글귀는 다음과 같다지요. “여기에 살았다. (이름) (태어난 해) (사망한 해) (끌려간 장소).”

나치가 자행한 범죄와 2차 세계대전의 희생자들, 더불어 홀로코스트에 영원한 책임을 가지겠다며 과거사를 직시한 독일은 물론 유럽 17개국에 4만5천개가 설치되어 있다는 이 ‘걸림’이라는 ‘돌’을 검색해보니 마치 네모난 초콜릿을 금박 포장에 싼 것 같은 은은한 튐이 한눈에 들어옵니다. 그 아픈 걸림돌을 무심히 밟고 가는 날이 있는가 하면 한참을 주저앉아 들여다보는 날도 있을 겁니다. 그 아픈 걸림돌을 사뿐히 지르밟고 가는 사람이 있는가 하면 행여나 밟을세라 보폭을 크게 해 건너뛰는 사람도 있을 겁니다. 그러나 중요한 건 ‘잊음’이 아니라 그럼에도 불구하고 그러한 ‘있음’이 아닐까요. 더군다나 우리처럼 빨리 더 빨리라는 속도전에 승부욕을 불사르다 저부터 재가 되는지도 모르는 슬픈 민족에게는 특히나 말입니다.

요즘 안산에서는 세월이 흐른 뒤에도 세월호에 탄 아이들이 있었음을 잊지 않기 위해 아이들의 생일마다 조촐한 생일모임을 이어가고 있습니다. 아이를 사랑했던 이들이 앞으로 아이를 더 사랑하기 위해 만나는 그날, 가족이 기억하는 아이를 시인이 ‘시’라는 고유의 형식으로 재구성한 ‘육성시’를 ‘생일시’라는 이름으로 함께 나누기도 합니다. 안산 합동분향소에 들러 빼곡하게 붙어 있는 온갖 메모며 카드며 편지를 읽어나갔을 때 일순 먹먹해졌던 건 대부분 첫줄이 ‘누구누구야 생일 축하해!’로 시작되는 문장 때문이었습니다.

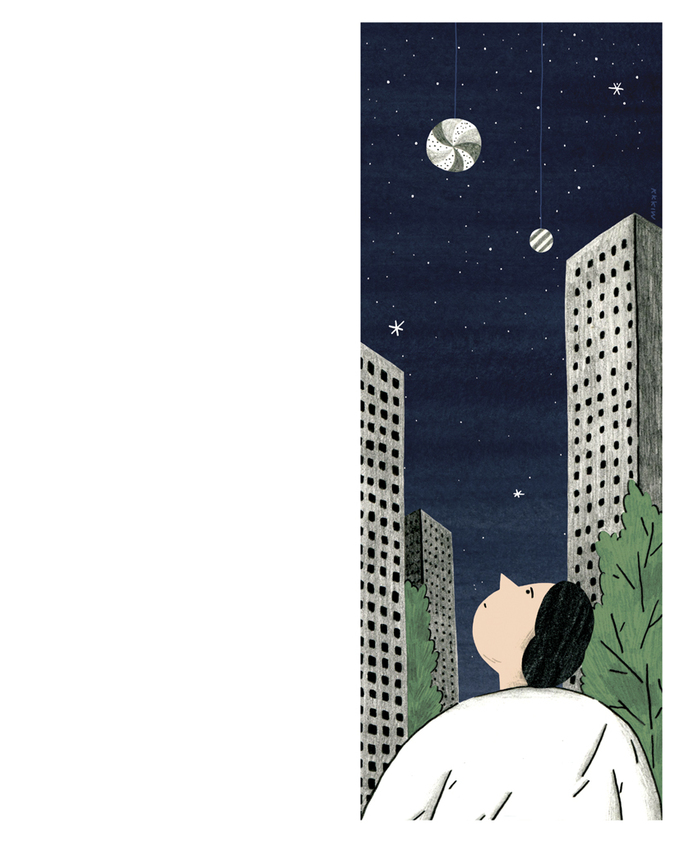

살아 있고 죽어본 적 없으니 생과 사의 가름을 누군들 똑소리나게 설명해줄 수 있겠습니까마는 잊음에 저항하는 것이야말로 인간성을 지키려는 최소한의 몸짓이라는 한 시인의 말에 격하게 동의하는 바입니다. 밤에, 그것도 목을 뒤로 확 젖힌 채 올려다봐야만 희미하게 보이는 ‘별’을 우리라 할 때 내게 내 별이 왔던 날을 기억하고, 내게 유일했던 내 별만의 이름을 불러주고, 내 별이 진짜 내 별로 돌아간 날을 잊지 않는 일. 1년365일 가운데 빛나는 304개의 별이라…. 걷고 뛰다 문득 밤하늘을 올려다보는 이가 있다면 우리 좀 지켜봐주자고요.