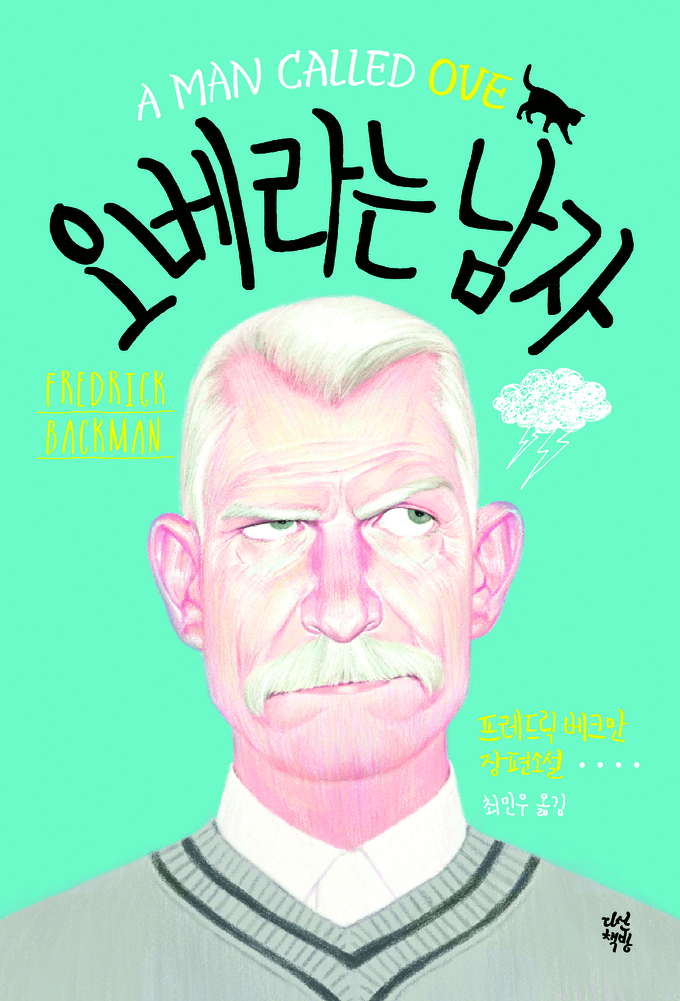

괴팍한 아저씨가 등장했다. 가게에 들어와 아이패드가 든 상자를 붕붕 휘두르며 컴퓨터를 사러왔거늘 자판조차 없는 이 납작한 것이 컴퓨터가 맞냐고 성질을 부리는 이상한 아저씨가. 남자의 이름은 오베. 자신 외의 모든 사람들은 규칙이라고는 모르는 한심하고 나태한 작자들이라고 생각하는 사람이다. 오베는 매일 새벽 마을 이곳저곳을 “시찰”하며 잔소리를 일삼는 것으로 하루를 시작한다. 오베는 아저씨, 아줌마, 동네 청년들은 물론이요 임신부, 어린아이, 심지어 길고양이에게까지 까칠한 태도로 일관한다. 하지만 그런 오베도 아내에게만큼은 자못 다정하다. 오베가 “흑백으로 이루어진 남자”라면, 아내는 “색깔”이다. “그녀는 그가 가진 색깔의 전부”다.

그런 아내가 반년 전 죽었다. 자신의 삶을 색색으로 물들여주던 아내가 떠난 후, 오베의 삶은 다시금 무채색으로 변했다. 오베는 아내의 뒤를 따르기로 마음먹고 매일같이 자살을 준비한다. 하지만 오베의 시도는 성가시고 바보 같은 이웃 때문에 매번 실패한다. “머저리들”이 연이어 사고를 치는 통에 오베의 자살은 하루씩 자꾸만 미뤄진다. 뭐 하나 제대로 해내는 일이 없는 머저리 같은 이웃은 오베에게 자꾸만 짐을 떠안긴다. 그럴 때마다 오베는 길길이 화를 내며 혹은 잔뜩 귀찮아하며 척척 문제를 해결한다. 이상한 것은 귀찮은 일이 하나씩 늘어갈수록 오베의 텅 빈 가슴 안에도 뭉근하고 뜨끈한 무엇이 조금씩 쌓여간다는 것이다. 퍽퍽 던져댄 물감처럼 아무렇게나, 하지만 알록달록하게 오베의 가슴이 다시 색색으로 물들어간다. 한장(章), 한장 오베의 하루가 늘어나는 만큼 우리도 점점 오베의 집에 가까워진다. 마침내 오베의 삶이 끝나는 순간 우리는 어느덧 오베의 집 앞까지 도달해 있다. 그가 아꼈던 철제 우편함과 정원을 망가뜨리지 않도록 조심하면서 우리는 천천히 오베의 “집 앞 주차구역”에 차를 세울 것이다. 그러고는 곧 현관문을 두드리고 그의 마지막을 지킨 이웃들과 함께 오베에게 작별의 인사를 건네게 될 것이다. 잘 살았다고, 무척 수고했다고.

그녀가 온도를 몰래 올렸을까봐

“당신이 집에 없으니까 되는 게 하나도 없어.” 그녀는 대답하지 않았다. 오베가 꽃다발을 만지작거렸다. “피곤해. 당신이 떠나 있으니까 집 안이 하루 종일 썰렁해.” 그녀는 그 말에도 대답하지 않았다. 그는 고개를 끄덕였다. 그녀가 볼 수 있도록 꽃다발을 들었다. (중략) 다시 침묵. 그는 손가락에 낀 결혼반지를 천천히 돌리며 계속 거기 서 있었다. 뭔가 더 할 말을 찾고 있는 것처럼. 그는 대화를 책임지는 역할을 맡는다는 게 얼마나 고통스럽고 힘든 일인지 깨달았다. 그건 항상 그녀가 담당하던 것이었는데. 그는 대개는 그냥 대답만 했다. 지금 이건 둘 다에게 새로운 상황이었다. (중략) “보고 싶어.” 그가 속삭였다. 아내가 죽은 지 6개월이 지났다. 하지만 오베는 하루에 두번, 라디에이터에 손을 얹어 온도를 확인하며 집 전체를 점검했다. 그녀가 온도를 몰래 올렸을까봐.(p.55)