지방 모텔 방이라는 곳은 대체로 엇비슷한 생김새이기 마련이다. 전남 장흥으로 출장을 갔던 언젠가, 밤새 술을 마시고 차편으로 올라가라는 권유를 뿌리치고 광주까지 한참을 차를 얻어타고 와, 새벽 첫 비행기까지 3시간 누울 방을 찾던 날은 ‘모텔’이라고 쓰고 ‘러브호텔’이라고 읽어야 하는 한국 숙박업이 활황의 정점을 찍는 토요일 밤이었다. 여자 혼자 방을 잡으면 ‘이상하게’ 볼지 모른다는 ‘이상한’ 이유로 같이 방을 잡아주겠다는 운전자는 다섯곳쯤 “방 없어요”라는 답을 듣고 나자 “그냥 술 마시자”고 권했지만, 사실 내가 다음날 첫 비행기로 서울에 가야 했던 이유는 거기서 약속이 있기 때문이었고 그래서 술을 더 마실 수는 없었다. 결국 혼자 알아서 하겠다고 하고는 “지금 막” 비었다는 방의 3시간 대실에 성공했다. 창문은 잘 열리지 않았는데, 열려도 밖의 전경이라고 할 것은 <마지막 잎새>에 나오는 앙상한 나뭇가지의 형상을 한 전기 배선 정도였다. 물론 이것은 도심의 모텔에 한정되는 이야기로, 교외의 모텔은 또 다르기 마련이다. 그곳이 어떤지 궁금하면 <호텔 로열>을 읽어보면 된다. 심지어 한국과 일본이 크게 다르지 않다.

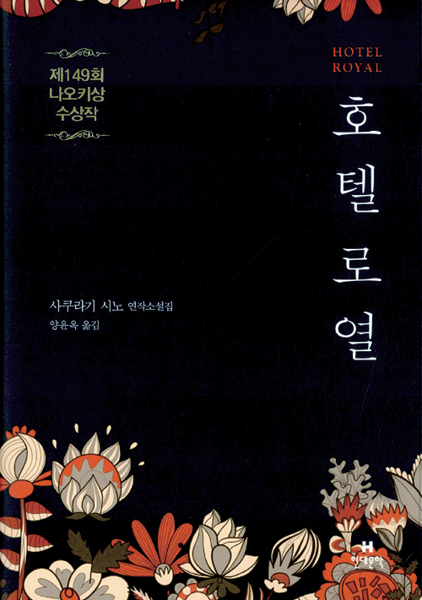

사쿠라기 시노의 단편집인 <호텔 로열>엔 홋카이도 구시로에 위치한 표제의 러브호텔이 매번 등장한다. 연작단편집이지만 시간이 뒤섞여 있고, 이 러브호텔과 관계를 맺는 방식도 제각각이다(심지어 어떤 단편에는 호텔 로열이 아예 등장하지 않는다). 연결고리를 공들여 이어야 하는 것이 독자의 몫이니 때로는 번거롭기도 하다. 폐업한 러브호텔의 한 방만 사람이 드나든 흔적이 많은 까닭이 무엇인지, 동반자살한 남녀의 방에 왜 둥근 침대가 설치되었으며, 정사하기까지 그들의 사연은 대체 무엇인지를 엮다보면 ‘러브’호텔이라고 못 박고 칠해버린 장소를 다른 눈으로 보게 된다. 물론 당신이 짐작할 그 냄새와 소음이 사라진다는 뜻은 아니다. 다만, 그 공간에서 폐허를 느끼게 된다는 것. 그리고 동시에 일탈이 배덕할 필요는 없음을 깨닫게 된다. “나도 가끔은 청소하지 않아도 되는 방에서 마음껏 섹스하고 싶다”는 말에 숨은 절실함에 한숨짓기도 하고, 큰맘 먹고 러브호텔에 가놓고 밀린 잠을 자는 남편을 바라보는 아내의 시선에서 연민을 읽기도 한다. 사쿠라기 시노는 첫 작품부터 성에 대한 거침없는 묘사로 ‘신(新)관능파’로 불렸다는데, <호텔 로열>에서의 관능이란 끓는 것이기도 하고 식는 것이기도 하다. 그녀 자신이 열다섯살 때부터 스물네살에 결혼하기까지 집에서 운영한 러브호텔 ‘호텔 로열’의 객실 청소를 날마다 했던 경험이 녹아 있으니까. “일반적으로는 남녀간의 일에 대해 서서히 알아가는 식이 되어야 할 텐데, 제 경우에는 미스터리 소설을 결말부터 읽는 것처럼 느닷없이 남녀의 마지막 종착점을 목격해버렸어요.” (작가 인터뷰 중에서) 개인적으로는, 부산 출장에서 묵은 숙소, 나와 무관한 냄새가 떠도는 공간에서 방심하고 펴든 책이 <호텔 로열>이었다. 예상했던 것과 퍽이나 달라 놀란 책인데, 당신에게는 어떻게 읽힐지 무척 궁금하다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기