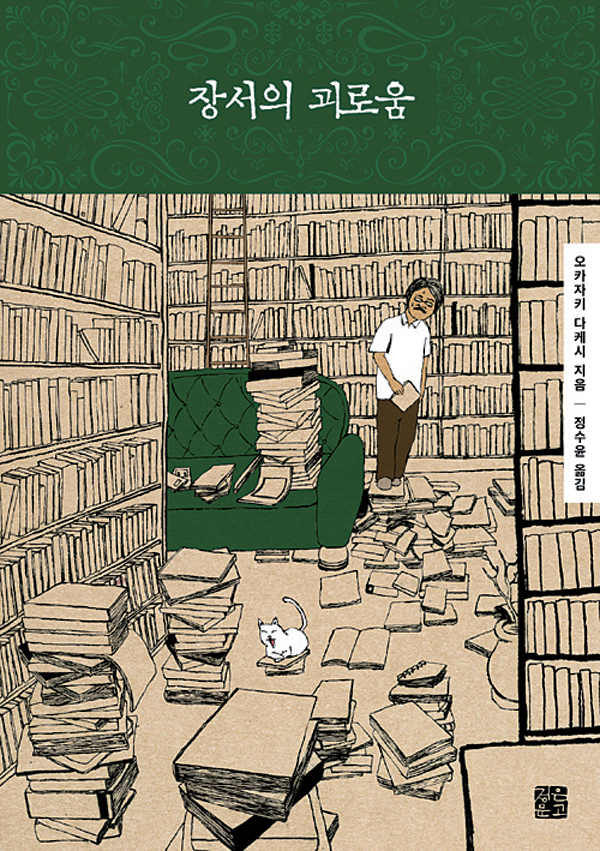

책상 주변에 쌓인 책이야말로 쓸모 있다. 살기 좋은 그 어떤 설계도 무시하고 주변에 책을 쌓아두어야 한다는 것인데, 다시 한번 강조하자면 “쓸모 있는 책은 손이 닿는 범위에 놓아둔 책이다”. 책을 “쓴다”는 말은 일단 읽는다는 뜻일 테고 그다음에는 그 책에 대해서 글을 쓰거나 그 책을 자료로 삼거나 한다는 뜻일 것이다. 오카자키 다케시의 <장서의 괴로움>은 장서가, 저술가로 불리는 사람들의 지옥이자 천국인 장서에 얽힌 이야기를 담은 책으로 책(짐) 때문에 고생 좀 해본 사람이라면 식은땀을 줄줄 흘리며 무릎을 치게 만드는 눈물겨운 사연이 한가득이다. 책상 주변에 필요한 책을 쌓아두라는 조언도 일견 그럴듯하지만 나는 알고 있다. 책상 옆에 쌓은 책을 다 쓴 뒤 책장에 꽂아두고 다음 필요한 책을 다시 추려와 쌓아놓는 식으로 일을 하는 성인군자는 없다. 쌓아두어야 할 정도, 그러니까 일주일에 예닐곱권 한달에 스무권 정도의 책의 쓸모를 유지하는 나의 집은 거의 쓰레기통이다. 추리긴 추린다. 하지만 그 일주일, 한달이 칼로 자른 듯 구분될 리 없어서 결국은 필요한 책을 찾아 헤매고 쌓인 책에는 먼지가 쌓이고 책제목을 스캔하느라 시간을 허비하기 일쑤다.

<장서의 괴로움>은 이런 한심한 인간이 나 말고도 세상에 이렇게나 많고, 심지어 나보다 더하구나 싶은 안도감을 느끼게 해준다. 장서를 위해 빌딩을 세운 저술가 다치바나 다카시의 사례야 워낙 유명하고 그 자신이 그 얘기로 책도 썼으니 넘긴다 쳐도, 제2차 세계대전 막바지에 두 차례에 걸친 대공습으로 장서를 모조리 화마에 잃은 미스터리 평론가 나카지마 가와타로, 헌책방 네댓개 규모의 50평 서재가 대지진 때 난장판이 된 문예평론가 다니자와 에이치의 사연들이 그렇다.

그렇다면 어느 정도의 책이 적당한가. 오카자키 다케시는 500권이라고 말한다. 쾌적한 독서생활이라는 것은 주거환경에 따라 다르겠지만 여러 번 읽은 책들을 중심으로 최적의 규모를 스스로 정하라는 것. 서재로 쓸 거대한 방이 있는 집을 포기하고 역대 살림집 중 가장 좁은 지금 집으로 이사를 결정하면서 나 역시 그 정도를 생각했다. 큰 책장 두개, 작은 책장 두개, 끝. 책을 200권쯤 보면 그중 한권 정도를 다섯번 이상 읽게 되는데, 그렇게 다섯번 이상 읽은 책으로 큰 책장 하나와 작은 책장 하나를 채우고, 다섯번은 읽지 않았지만 아마도 앞으로 꾸준하게 찾게 될 게 분명한 책으로 나머지를 채웠다(물론 그것은 이사 직후의 풍경으로 지금은 책더미가 14개 쌓여 있기는 하다). 그 결과, 나의 책장은 지나칠 정도로 사적인 공간이 되어버려서 책장을 유심히 볼 손님은 부르지도 못하는 상황이 되었다. 오카자키 다케시의 책을 읽기 전에 합리적인 해결책을 찾았다는 것은 자랑, 결국 책더미를 양산하며 괴로워한다는 것은 안 자랑.

에서 책구매하기

에서 책구매하기