‘천국’이란 이름의 간판을 단 매장들 가운데 하루가 멀다 하고 뻔질나게 찾아드는 곳이 있다면 단연코 김밥집이다. 교회라는, 꽃집이라는, 휴대폰 대리점이라는 그 ‘파라다이스’에 현혹되어 그들 매장 문턱을 넘은 적 있다지만 그때마다 작심이라는 마음을 굳게 아니 먹을 수가 없었다. 주일을 바쳐야 하고, 사랑을 바쳐야 하고, 하물며 24개월 약정을 바쳐야 한다는 약속은 얼마나 큰 부담이며 두려움이며 또한 치사함인가.

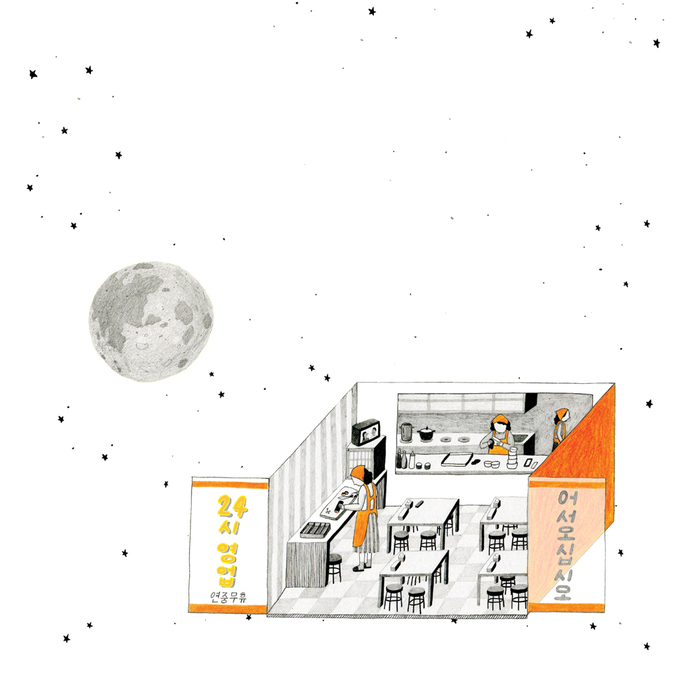

그런 부담도 두려움도 치사스러움도 없이 그대 발길 머무는 곳마다 익숙한 듯 자리한 그곳에 김밥천국이 있다. 처음 김밥에 천국을 붙인 이가 누구였을까. 모르긴 몰라도 그에게 김밥이란 설날의 떡국이나 추석의 송편 같은 음식이었을 거다. 먹기는 쉬워도 만들기는 귀찮은, 그래서 만듦의 과정 없이 내 앞에 딱 놓이면 환호성이 절로 나오는 엄마손 같은 음식. 1995년에 처음 브랜드가 생겨났다고 하니 벌써 20년 가까운 세월인데 여전히 놀랍다 싶은 건 24시간 영업에 연중무휴를 자랑하는 가게들이 꽤 된다는 사실이다. 게다가 수십 가지 메뉴가 시키는 족족 음식 나와라 뚝딱, 하면 내 앞에 짠, 하고 놓이는 마술 같은 상술. 물론 전세계적으로 새벽 3시에 숯불 피워 고기 굽고 밀가루 치대 수타 짜장면을 뽑는 유일한 민족이 우리라지만 일에 지치고 사람에 지치고 잠에 지쳤을 때 온갖 허기를 달래줄 나만의 부엌이 밤새 불을 켜고 있다는 사실만으로 얼마나 큰 위로가 되는지 혹, 아시려나. 글쎄 나는 이렇게 알아버린 듯하다. 자정 언저리 저 홀로 차지한 테이블마다 무전 소리에 귀를 기울이며 라면 한 그릇 뚝딱 해치우는 대리운전사들의 굽은 어깨를 자주 훔쳐보게 되면서 말이다. 점심 나절 친구와 나란히 차지한 테이블마다 날치알 돌솥밥이나 산채나물 비빔밥처럼 좀처럼 집에서 해먹기 귀찮은 음식을 시켜놓고 휴대폰으로 가족사진을 보고 또 보는 주부들의 느림에 자주 속도를 맞추게 되면서 말이다. 주말 이른 저녁 온 가족이 삥 둘러앉은 테이블마다 왕돈가스, 생선가스, 스페셜정식 같은 외식음식 앞에 두고 칼질에 바쁜 아이들 입가에 튀김가루 묻었다면서 애들 아빠에게 냅킨을 건네주는 오지랖을 발휘하게 되면서 말이다.

김밥 한줄 포장해달라고 서서는 아줌마들을 유심히 관찰할 때가 있다. 말이 떨어지기가 무섭게 김을 펴고 밥을 얹고 고명을 얹은 뒤 발에 말아 둘둘 싼 뒤 큰 칼로 김밥을 썰 때 나는 훈련이 얼마나 무시무시한 재능인지 새삼 깨닫고는 한다. 그래서일까, 은박지에 싼 김밥 한줄 입에 물어가며 집에 갈 때는 꼭 엄마에게 전화를 하게 된다. 그래 엄마들은 잠도 없다. 잠도 없는 엄마 덕분에 어릴 적 소풍이나 운동회 날에 고슬고슬 막 지은 밥에 따끈따끈 볶은 색색의 야채와 다진 고기 넣은 김밥을 도시락으로 들고 학교로 향할 수 있었을 거다.

새벽 1시55분. 일산에 면발 탱탱한 우동가게가 새로 문을 열어 문전성시더니 그 옆집에 새로 생긴 떡볶이 튀김가게도 24시간 성업 중이다. 그럼 그렇지. 가게 상호가 찍힌 앞치마를 두른 채 분주히 손님을 맞고 보내는 이들이 죄다 아줌마들이다. 어묵 하나 입에 문 채 묻는다. 안 피곤하세요? 나 참, 안 피곤하게 생겼어요? 당연한 거 물으면 사람이 짜증을 내는구나. 고로 사랑을 묻지 말아야 하는 이유와 답, 예서 이렇게 또 알고 간다.