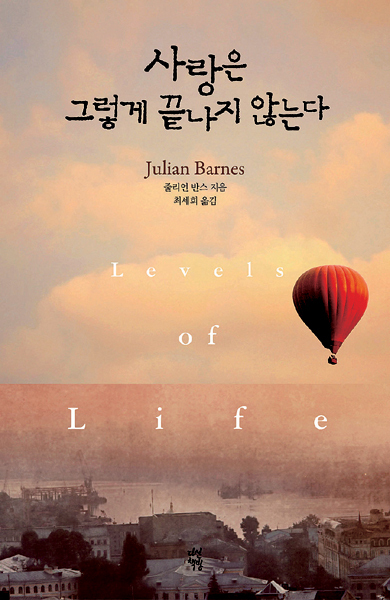

줄리언 반스의 <사랑은 그렇게 끝나지 않는다>는 기묘한 책이다. 무슨 이야기인지 알 수 없는 방식으로 다짜고짜 착륙의 기록을 나열한 뒤, 그 기록이 기구 여행을 한 몇몇 사람의 것임을 알려주고, 그들의 삶을 슬쩍 들려준다. <비상의 죄>라는 장은 항공술과 사진을, <평지에서>는 가능성으로 끝나버린 남녀의 스쳐감을, <깊이의 상실>에서는 열기구 여행의 은유를 통해 아내를 잃고 살아가는 자신을 말한다. “전에는 함께였던 적이 없는 두 사람을 하나가 되게 해보라. 어떤 때는 최초로 수소 기구와 열기구를 견인줄로 함께 묶었던 것과 비슷한 결과가 될 수도 있다. 추락한 다음 불에 타는 것과, 불에 탄 다음 추락하는 것, 당신은 둘 중 어느 쪽이 낫겠는가? 그러나 어떤 때는 일이 잘 돌아가서 새로운 뭔가가 이루어지고, 그렇게 세상은 변한다. 그러다가 어느 시점에, 머지않아 이런저런 이유로 그들 중 하나가 사라져버린다. 그리고 그렇게 사라진 빈자리는 애초에 그 자리에 있었던 것의 총합보다 크다. 이는 수학적으로는 가능하지 않은 일인지도 모른다. 그러나 감정적으로는 가능하다.”

반스는 이제 세상을 새로 배우게 된다. 나이든 남편의 죽음에 대해 쓰면서 ‘난 자유야’라는 내면의 목소리를 고백한 여성 작가의 일화를 떠올리며 “그런 목소리도, 그런 말도 내겐 전혀 들리지 않았다. 한 사람의 비탄은 다른 사람의 비탄에 단 한 줄기의 빛도 비추지 못한다”고 쓴다. 애도의 과정에서 상처를 받고 혹은 분노하게 된다. 그때까지 절친했던 친구들이 부주의하거나 경박한 인물로 추락하기도 한다. 이해할 수 없었던 절박함에 눈을 뜨기도 한다. 반스에게 그런 것 중 하나는 오페라였고, 또 신화 속 오르페우스였다. 오르페우스는 아내 에우리디케를 죽음으로 잃은 뒤 비통에 휩싸인다. 그런 그를 보다 못한 신들은 아내를 저승에서 찾아올 기회를 주는데, 지상으로 올라올 때까지 어떤 일이 있어도 아내를 돌아보면 안 된다는 주의사항을 덧붙인다. 반스는 왜 오르페우스가 참지 못하고 아내를 돌아보았을까 이해하지 못했다. 하지만 이제 그는 안다. “어찌 돌아보지 않을 수 있단 말인가. 왜냐하면 ‘제정신 가진 어떤 인간도’ 그럴 리가 없겠지만, 정작 오르페우스 자신은 사랑과 비탄과 희망 때문에 정신이 나간 상태이니 말이다. 한번 흘긋 보기만 해도 세상을 잃는다고? 물론이다. 세상이란 그렇게, 바로 그와 같은 환경하에 잃어버리라고 존재하는 것이다. 등 뒤에서 에우리디케의 목소리가 들려오는데 어느 누가 서약을 지킬 수 있단 말인가.”

죽음으로 이별한다는 것은 어딘가에 영원히 채울 수 없는 공동이 생기는 것이다. 함께했던 동안 만들었던 기념일 위에 죽음의 기념일들이 덧씌워지고 낯선 이들의 화목한 재잘거림을 참을 수 없게 되어버린다. 시간이 치유할 거라는 순박한 위로의 말이 아닌, ‘내가 살고 있는 지옥’에 대한 퉁명스럽기까지 한 기록. 사별한 사람들만이 알아볼 수 있는 비통의 인장.

에서 책구매하기

에서 책구매하기