뉴 퀴어 시네마(new queer cinema)가 황금기에 이를 즈음이었다. 루비 리치라는 영화평론가는 새롭게 등장한 성소수자 영화들의 흐름을 뉴 퀴어 시네마라고 명명하였다. 데릭 저먼, 그렉 아라키, 토드 헤인즈, 톰 칼린, 그리고 아이작 줄리언 같은 감독들이 영화의 역사를 새로 쓰는 것처럼 보였다. 그 감독들은 스크린 위에 성소수자들을 긍정적으로 재현하는 것에 큰 관심이 없는 것처럼 보였다. 그들은 연쇄살인범 게이를 기꺼이 찬양하였고, 성소수자 사회 내부의 갈등과 차이에 대하여 대담하게 말을 건네며, 문화의 역사에서 억압되었던 이단적 취미를 자신이 기꺼이 상속할 전통으로 내세웠다. 모두들 엄청난 일이 벌어지고 있다고 말했다.

그리고 뉴 퀴어 시네마를 에워싼 소문이 절정에 이르렀을 때, 로빈 우드를 만났다. 그의 대표적 저서인 <베트남에서 레이건까지>가 번역된 행운이 있었기 때문이다. 그는 역시 지금은 반쯤 뇌리에 잊힌 영국의 리처드 다이어와 함께 영화의 역사를 성의 정치학이란 눈금 위에서 읽으려 했던 지독히 섬세한 영화이론가였다. 그에게 꼼꼼한 영화 읽기란 불가피한 것이었을지도 모른다. 그의 트레이드마크라고 할 ‘불균질적인 텍스트’로서의 영화 읽기는 프랑스 영화이론의 응용이었지만 또한 동시에 할리우드영화의 무의식을 읽기 위해서는 필수적이었다. 모든 이들이 할리우드 혹은 B급 영화의 난폭한 보수성과 저속한 취미를 조롱할 때, 그는 그 영화들이 불안정하다는 점을 간파하고 온전히 그런 반응으로 망라할 수 없는 영화 내부로부터 흘러나오는 불길한 의미를 발견하고 들춰냈다. 그의 그런 읽기가 없었다면 우리는 할리우드영화가 이성애적 규범과 가부장적인 이데올로기를 방어하는 데 언제나 성공을 거두지는 못한다는 점을 깨닫지 못했을 것이다.

할리우드의 영화사 속에 게이들은 도처에 모습을 드러냈다. 성욕에 휘둘린 채 게걸스럽게 섹스를 탐닉하고 자신을 제어하지 못한 채 히스테리컬한 발작을 터뜨리기 일쑤이며 음험한 철학적 환상에 사로잡혀 살인의 광기에 빠지는 도착자. 놀랍게도 이 모든 게이의 전형을 스크린으로 불러들인 인물을 꼽자면 앨프리드 히치콕일 것이다. 그의 저주받은 걸작들인 <열차 안의 낯선 자들>이나 <로프> 같은 영화를 다시 보며 우리는 혼란스러웠지만 또 은밀하게 매료당했다. 당연한 일이었다. 그들은 화면 위에서 혐오스럽고 저주받는 자들이었지만 동시에 우리가 길들여 사는 성의 질서를 위태롭게 반문하는 아이러니 그 자체이기도 하였다. 성의 타자들은 겉보기엔 제거되어야 할 악의 구현처럼 보이지만 눈여겨보면 텍스트의 직물 위에서 전혀 다른 의미를 방출하기 일쑤였다.

로빈 우드는 그것을 간파하는 일급의 평론가였다. 거칠게 말하자면 그는 게이는 어떻게 재현되는가의 문제를 게이는 텍스트의 의미 속에서 어떤 효과를 구성하는가란 문제로 바꾸었다. 이는 그가 할리우드 안팎의 영화적 텍스트를 성의 정치를 운반하는 텍스트로 읽을 수 있었던 탓이다. 물론 마르크스주의와 게이해방운동, 그리고 프로이트주의를 뒤섞어놓은 그의 비평적인 이데올로기가 더이상 매력적이기는 어려울 것이다. 그러나 문제는 어떻게 읽느냐이다. 읽기의 열정과 의지가 없다면 어떤 비평적인 이데올로기도 등장하지 않을 것이기 때문이다.

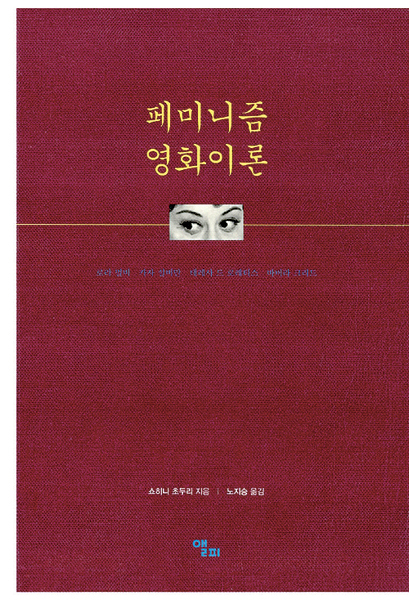

당신이 당장 위의 책을 읽을 수 없다면, <페미니즘 영화이론> 쇼히니 초두리 지음 / 노지승 옮김 / 앨피 펴냄 을 추천합니다

로빈 우드의 책을 변변히 대신할 책은 없다. 성정치와 영화의 관계를 묻는 꼼꼼한 비평서와 재회한다는 것은 더이상 어려울 것이란 생각을 떨치기 어렵다. 문화연구에 굴복한 이후 영화이론은 더이상 사유를 만들어내는 일을 할 수 없는 것처럼 보인다. 그럼에도 여전히 성정치와 영화의 관계를 사유하는 끈질긴 노력을 보여주는 시도는 페미니즘 영화이론에서 찾아볼 수 있다. 물론 이제 그런 논의는 아마 대학원의 페미니즘 영화이론 과목에서나 뒤적여보는 따분한 이야기일지도 모르겠지만 말이다. 쇼히니 초두리의 <페미니즘 영화이론>은 로라 멀비에서 시작해 테레사 드 로레티스로 이어지는 페미니즘 영화이론을 훑는다. 물론 이는 퀴어시네마의 충격 이후 성정치학의 시점에서 다시 영화를 읽는다는 것을 말한다.