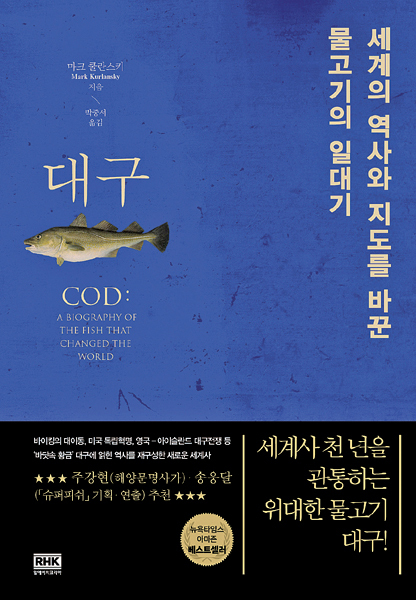

나는 조금은 넓은 범주에서 이야기하려고 한다. 생태계에 관해. <씨네21> 이번 호에는 다큐멘터리 감독 네명에 대한 기사가 실렸다. 한때 다큐 채널에 넋을 놓고 시간을 보냈던 사람으로서, 한국의 다큐멘터리 감독들이 시급한 사회적 이슈를 담아내느라 개인적 관심을 심화시킬 기회를 갖지 못한다는 사실이 안타깝기 그지없다. 다큐멘터리영화에서만 이런 일이 일어나는 것은 아니다. 한국의 논픽션이라는 분야는 대체로 다큐멘터리영화와 비슷한 운명에 처해 있는 것으로 보인다. 미국이나 독일에서 베스트셀러 목록에 올라 이름 있는 상도 받고 나아가 한국에 번역 출간된 논픽션 책들을 보면 위대한 복서 이야기(<신데렐라 맨>)나 전후 일본인의 심리(<패배를 껴안고>), 미국에서 낙태를 인정한 판결의 대법관 이야기(<블랙먼, 판사가 되다>) 같은 지식과 재미를 동시에 잡아내는 두툼한 책들이 제법 된다. 한국에서 이런 책들은 흔히 해당 인물의 자서전(대필작가가 쓰는 경우가 적지 않은)이나 취재모음집(기자들이 여러 사람 이야기를 모아 펴내는) 정도로 소화되곤 한다. 정말이지 마크 쿨란스키의 <대구> 같은 책은 한국에서 쓰이기 참 힘들다. 한국 사람들이 대구탕을 아무리 좋아하고 즐겨 먹는다 해도 말이다. 먹으면 되는 걸 340쪽이나 읽고 있어야 해? 실제로 이 책은 몇년 전 한국에서 번역 출간되었다 이미 절판된 경력을 보유하고 있다.

멸종. 똑같이 멸종이라는 단어가 쓰일 수 있을지언정 대서양대구와 절판된 책의 사멸 이유는 180도 다르다. 전자는 너무 잡아먹혀서, 후자는 홀대받아서. 1천년 내내 대구 어장으로 명성이 자자했던 북아메리카의 한 작은 마을에서부터 이야기는 시작된다. 어부들이 대구 씨가 마르고 있다고 불평하는 동안 모른 척했던 정부 소속 과학자들 탓이었다. 대구만 골라 사라졌다고 생각한다면 인간의 이기심을 과소평가하는 것이다. 고래, 청어, 열빙어를 구경하기 힘들어졌고, 더불어 오징어도 이 지역에서 보기 드물어졌다. 말을 할 줄 아는 대구에 대한 바스크 지방의 민담과 대구의 성질, 이 책의 주인공 격인 대서양대구와 여러 대구 종에 대한 설명, 그리고 틈틈이 대구 요리 조리법이 등장하고, 뉴잉글랜드를 상업도시로 치켜세운 대구의 시장 파워(대구 귀족들은 대구로 저택을 장식했다), 그리고 대구의 포획자들과 대구에 대한 책 속 구절들. 쿨란스키는 대구를 둘러싼 1천년의 이야기를 솜씨 좋게 끊어내고 분류해 매듭지은 뒤 읽기 좋게 배치했다.

대구가 모습을 감추면서 어민도 다른 생업을 찾아야 하게 되었다. 모르긴 해도 지역별 특색이 살아 있는 조리법 다수도, 대구와 함께 그 삶을 마치는 중일 것이다. “고래를 사냥하는 사회에서 살아가는 것과 고래를 구경하는 사회에서 살아가는 것에는 커다란 간극이 있다. 자연은 오락과 교육을 위한 귀중한 예시로 축소되는 중이며, 이는 사냥보다 훨씬 덜 자연스러워 보인다. 그렇다면 우리는 공원을 제외하고는 자연이 전혀 남지 않은 세계를 향해 나아가는 것일까?” 책 말미, 쿨란스키의 질문이 묵직한 마침표를 찍는다. 있던 것이 없어지는 자리에서는 그게 무엇이든 인간의 삶 역시 위협받게 되어 있다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기