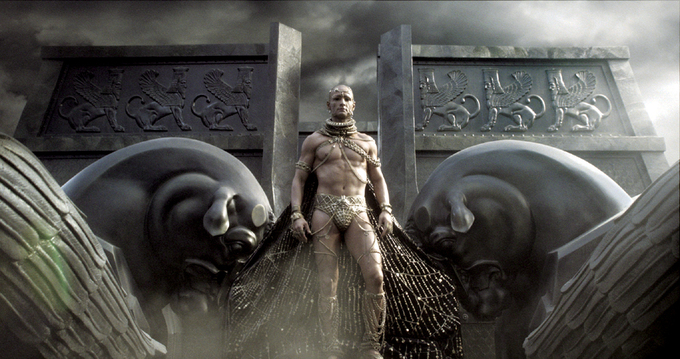

“나는 관대하다”라는 명대사, 그리고 초콜릿 복근 열풍을 일으켰던 전쟁 판타지 영화 <300>(2007)의 후속작 <300: 제국의 부활>이 3월6일 한국 개봉한다. 영화는 300명에 불과한 스파르타 군사를 이끌고 테르모필레 전투에서 장렬히 전사한 스파르타의 레오니다스 왕의 주검으로 시작한다. 전편으로부터 7년이라는 시간이 지났지만, 영화 속 시간은 기원전 480년에 머물며, 페르시아군과 그리스군 사이에 펼쳐진 살라미스 해전을 다룬다. 지난 2월의 마지막 날, <300: 제국의 부활>의 제작진과 출연진을 만났다. 새 영화의 메가폰은 이스라엘 출신 감독 노암 모로(<스마트 피플>)가 잡았고 <300>으로 세상에 이름을 알린 감독 잭 스나이더가 제작자로 참여했다. 테스토스테론이 들끓는 전장에서 남자들 못지않은 용맹을 과시하는 여장부로 출연하는 에바 그린과 레나 헤디도 함께했다.

-(잭 스나이더에게) <300>으로부터 7년이 지났다. 다시 <300: 제국의 부활>의 제작을 맡은 계기는. =프랭크 밀러가 내게 찾아와서 <300>이 품고 있는 다른 이야기에 관심이 있다고 말했다. 테르모필레 협곡에서 스파르타의 레오니다스가 3일간 전투를 치른 것과 마찬가지로 3일 동안 그리스군과 페르시아군이 아르테미시움에서 해전을 벌이는 내용이었다. 하지만 그 당시 나는 <맨 오브 스틸> 작업에 들어가야 했기에 다른 감독이 필요하다고 생각했고, 노암 모로를 감독으로 맞이하게 됐다.

-(노암 모로에게) <300> 같은 영화의 속편을 만든다는 것에 부담은 없었나. =부담이 없진 않았다. 어떻게 하면 주어진 이야기와 비주얼을 확장해나갈 수 있을지에 대해서 계속 고민했다.

-(에바 그린에게) 그래픽 노블 속의 거친 팜므파탈 역할을 하는 것을 즐기는 것처럼 보인다. 실제로는 어떤가. =나는 이 작품이 그래픽 노블이 아니라 영화이며 이야기라고 생각하고 출연했다. 그리고 이렇게 생생한 캐릭터를 연기하는 것은 매우 흥미로운 일임을 말하고 싶다. 복수심에 불타 있는 아르테미시아 같은 캐릭터는 재미있지만 이성적으로 이해하기는 어렵다. 실제로 나는 이런 캐릭터와는 아주아주 거리가 먼 사람이다.

-그래픽 노블에 기반한 이야기지만 역사적으로는 얼마나 정확을 기했는지 궁금하다. =잭 스나이더_<300> 같은 장르의 영화에서는 극적인 연출을 위해 역사적 사실이나 근거를 과장해 재구성하는 방법을 사용할 수 있다. 실존 인물이 있는가 하면 만들어낸 인물도 있다. <300>을 만들 때도 그랬지만 역사가들에게 충분히 자문을 구했다. 역사적으로 사건이 일어난 순서나 정세같은 부분은 정확하게 하려고 신경을 썼지만, 어느 정도 추측한 부분도 있었다. 역사적으로 얼마나 정확한지 조사하는 데 많은 시간을 투자하지는 않았다. 정확에 가까워질수록 창작에서 자유로울 수 없다고 생각했다.

-(에바 그린과 레나 헤디에게) 여자들이 싸울 때 남자들보다 더 두려움도 없고 맹렬하다고 생각하나. =잭 스나이더_그렇다. (일동 웃음) 레나 헤디_그 두려움과 맹렬함이 마음에 대한 것이라면, 나도 그렇다고 생각한다. 영화에서 고르고 여왕과 아르테미시아는 복수심에 칼을 들지만 그 배경에는 상실의 슬픔이 있다. 내 생각에는 그 부분이 남자들과 다른 점이다.

-영화가 말하려는 이야기 중에 정치적인 의미가 있는지 궁금하다. =잭 스나이더_정치적인 의미라면, 독재는 나쁘고 민주주의는 좋다, 이런 걸 말하는건가? (과장해서 큰 목소리로) 미쳤나? 독재는 나쁘고 민주주의는 좋다니 누가 그런 걸 한단 말인가? (일동 웃음) 이번 영화가 <300>과 비교해서 미묘하게 색깔이 다르다는 것은 인정하지만, 사실 영화는 보는 사람에 따라 다르게 해석할 수 있는 미디어라서 어떤 시기에 개봉하냐에 따라서 이런 질문을 받게 되는 것 같다. 첫 번째 영화를 만들었을 때, 미국의 정세는 지금과 달랐고 상당한 부침이 있던 시기였다. 누군가는 조지 부시가 영화를 만들고 나는 이름만 빌려준 게 아니냐고도 했다. (웃음) 물론, 독재가 나쁘고 민주주의가 좋다는 아이디어가 아주 조금 들어 있을 수는 있지만, 민주주의를 우상화하려는 의도는 없었다.