존재하는 것만을 원하라는 법은 없다. 소설 <마운트 아날로그>에 등장하는 글 ‘마운트 아날로그’를 쓴 주인공 ‘나’의 생각 또한 그랬다. 실재하는 산이나 그 실체가 확인된 적은 없는 유추의 산. 확인되지 않은 것이 실존할 가능성이 있을까? 상징적인 의미에서의 산. 문제는 그 글을 읽은 어느 독자에게서 편지가 도착하면서였다. “지금까지 저는 이 산의 존재에 대해 알고 있는 사람은 저 혼자라고 생각했습니다.” 편지의 발신자는, 사람을 모아 마운트 아날로그를 향한 탐험을 떠날 가능성까지를 적어놓았다. 그의 이름은 피에르 소골. 소골이라는 이름은 로고스(logos)를 거꾸로 읽은 것이니 이 소골이라는 자에 대해서 상상해보는 것은 꽤 즐거운 일이 된다. 자, 이성이 등장해서 논리로만 그 존재가 가능한 산을 찾는 비이성적인 시도에 앞장선다. 여기에는 ‘나’를 비롯한 몇명의 동행인이 있다. 오랜 항해 끝에 자기가 도착한 대륙이 어딘지도 몰랐던 콜럼버스와는 다를 것이었다. 세계의 중심에 솟아 있는 시공간의 원점은….

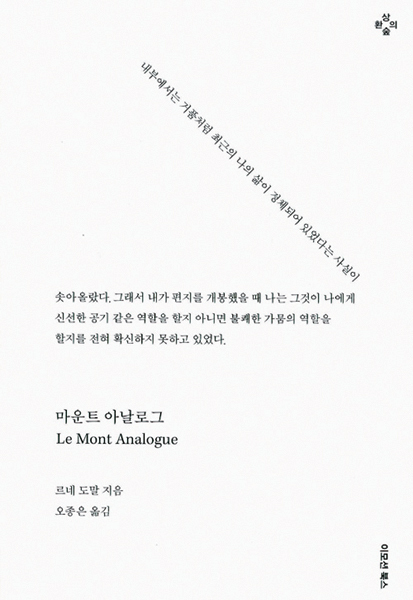

나는 책을 끝까지 읽었지만 결말은 알지 못한다. 작가 르네 도말은 2차대전이 끝나기 얼마 전 36살의 나이로 죽었을 때 두권의 시집과 초현실주의와 동양철학에 대한 에세이로 기억되는 인물이었다고 한다. 앙드레 브르통으로부터 초현실주의에의 초대를 받았으나 그 진영에 합류하지 않았고, 산스크리트어를 독학했고, 러시아 신비주의 사상에 관심이 많았다. 그리고 사후 8년이 되어 <마운트 아날로그>가 발간되었는데, 그의 삶의 여정(책 후반부에 실린 작가의 노트, 도말의 아내가 쓴 후기, 초판 서문, 옮긴이 후기, 연표가 꽤 흥미진진하다)과 더불어 이 책의 상징들을 따르다 보면, 요즘 표현을 빌려 집단지성의 가능성을 그 누구보다 믿었던 인물이 바로 르네 도말이 아니었을까 싶어진다. 순수한 지성의 산, 개개인의 실존과 치열한 고뇌만이 합체되어야 세울 수 있는. “식사를 해서 배가 부르긴 하지만 그렇다고 포만감을 느낀다고 할 수는 없어요. 약간의 돈이 있으면 우리들의 이 문명에서는 기본적인 육체적인 만족은 쉽게 얻을 수 있습니다.” 산이 여기에 없으니 산을 찾아 떠나는 기묘한 등반가들의 여정에 필요한 것은 약간의 지적 허영과 맹렬한 희망이다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기