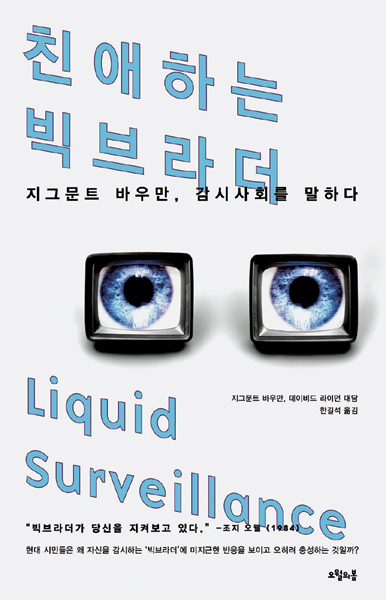

본디 사주명리학에서 역마(驛馬)는 살(煞)로 분류되었다. 이젠 그렇지 않다. 이제는 이동성과 유목생활이 가치를 인정받는다. 아이폰과 아이패드의 멋진 신세계에서는 작고, 가볍고, 빠른 것이 좋은 것으로 여겨진다. 오락과 소비는 유연성과 재미를 중심으로 발전해왔는데, 그 결과는 뜻밖에도 새로운 방식의 감시체계다. <액체 근대> <유동하는 공포>를 비롯한 저술활동을 통해 현대사회의 유동성에 주목해온 지그문트 바우만은 1990년대부터 감시 연구에 집중해온 사회학자 데이비드 라이언과의 대담집 <친애하는 빅브라더>를 통해 감시사회로서의 현대사회를 분석한다. 무엇보다도, 이 책은 ‘대화’(둘 사이에 장기간에 걸쳐 오간 메일)를 묶은 것이기 때문에 쓰이는 언어와 논리전개 과정이 따라가기 쉬운 편이다. 전제는 이렇다. 현대사회에서는 모든 것이 유동적이다. 감시조차도 국민국가 안에서의 그것에 한정되지 않는다. 권력은 국민국가 내부에서뿐 아니라 세계적인 공간과 역외 공간 속에 존재한다. 다른 말로 하면, 감시가 정말 필요해진 것은 정치권력을 쥐고자 하는 이들에 한정되는 것이 아니라 오히려 경찰기관과 민간회사쪽이다. 게다가 최근 카드사의 정보유출 사건 때 절감했다시피 프라이버시의 권리를 포기하는 과정은 상호계약의 외관을 지녔다( 동의’에 체크하지 않으면 아무것도 할 수 없다는 게 함정). 익명성의 침식은 소셜미디어 서비스의 광범위한 보급, 저렴한 휴대전화 카메라, 무료 사진과 비디오 웹 호스트 때문이기도 하지만 “무엇이 공적이어야 하고 무엇이 사적이어야만 하는지에 대한 사람들의 관점이 변화된 결과”가 근본적인 원인이다. 바우만의 말에 따르면 “우리는 비밀을 갖고 있는 것에서는 더이상 즐거움을 느끼지 못하는 듯합니다”. 그리고 당연하게도 여기에는 한국의 사례가 등장한다. “피와 살을 가진 존재들과의 사회생활은 부차적일 뿐이죠.”

제러미 벤담이 고안하고 미셸 푸코가 발전시킨 감옥 파놉티콘이나 ‘빅브라더’에 대해서라면 질리도록 들었다고 생각하는 독자라 해도 이 책에서 새로운 재미를 느낄 수 있을 것이다. <친애하는 빅브라더>가 주목하는 것은 감시에 순응하고 그것에 약간의 의혹을 제기하지만 감시를 피할 수 없다면 차라리 감시 게임에 가담하겠다고 결심하는 보통 사람들이니까. “예비 고객들은 더 많은 서비스를 얻기 위해 그들의 지출 이력과 신용 한도를 확대시켜야 합니다.” 쾌락의 추구와 인정투쟁이 자발적인 사생활 포기, 광범위한 감시활동을 가능케 한다. 우리의 애틋하고 때로 절박한 자발적인 복종. 종교적 믿음이여 안녕, 정치적 신념이여 안녕. 바우만은 희망적으로 글을 맺지만 책을 덮으면서 비관적이 되지 않기란 힘들다. 소비자가 되는 동시에 소비의 대상이 되기 위해 개인정보 활용 동의서에 서명하는 일이 선택의 여지가 (있어 보이지만 사실은) 없는 삶을 이제 온전히 받아들이고 말았는걸.

에서 책구매하기

에서 책구매하기