현실적으로 생각하기 힘든 상황을 배경으로 하는 SF소설이더라도 그 안에서 벌어지는 이야기가 탄탄하면 흥미를 자아내는 데 아무런 문제가 없다. 오히려 극단적인 상황에서 우리가 사는 세계의 진실이 정확히 드러나기도 한다. 지구의 식민지가 된 달 사회를 배경으로 한 로버트 A. 하인라인의 <달은 무자비한 밤의 여왕>이 고전으로 칭송받는 이유도 거기에 있다. 여성의 숫자가 절대적으로 부족한 상황에서 생겨난 다부다처제를 설명해놓은 장면을 보면, 아직까지도 맹위를 떨치고 있는 마초이즘이나 성차별이 얼마나 허황된 것인지 바로 알 수 있다.

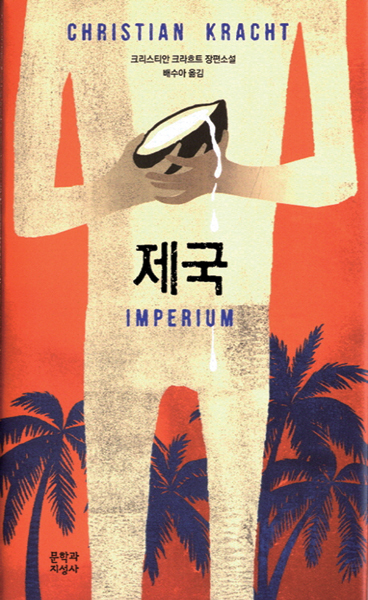

그러나 극단적인 상황은 상상 속에만 존재하는 것이 아니다. 가장 비현실적인 일들이 현실에서 일어나고, 그런 상황에서 실제 존재했던 사람들이 벌이는 일들은 우리가 추구하는 것들이나 살아가는 모습을 다시 돌아보게 해준다. 크리스티안 크라흐트의 <제국>이 바로 그런 이야기를 쓴 소설이다.

주인공인 아우구스트 엥겔하르트는 1875년 뉘른베르크에서 태어난 실존 인물이다. ‘건강한 삶이란 무엇인가’라는 주제에 몰두하던 그는 엉뚱하게도 나체주의와 극단적 채식주의, 곧 ‘코코야자주의’에 빠지게 된다. 다른 것은 아무것도 먹지 않고 오로지 코코야자만 먹고 사는 삶을 추구하게 된 것이다. 그의 이야기를 들어보자. “야자는 나무의 가장 높은 꼭대기에서 태양과 신의 광채를 마주보고 자란다. … 인간은 신의 형상을 본뜬 동물적인 모방물이고, 모든 식물 가운데서도 인간의 머리통과 가장 흡사한 형태를 지닌(그는 열매의 모양새와 열매에 난 털을 지적했다) 야자열매는 신의 식물적 모방물이다.”

남태평양의 조그마한 섬을 사들여 자신만의 제국으로 만든 그는 완전 나체로 오로지 코코야자만을 먹으며 산다. ‘우리 같은 비신비주의자들이 진보라고 부르는 모든 총체, 즉 문명 자체를 피해서 가장 뛰어난 야만을 향한 첫 발걸음’을 내디딘 것이다. 우스꽝스러울 수밖에 없는 그의 시도는 원주민들로부터도 비웃음이 섞인 동정을 받지만 유럽으로부터 추종자들을 끌어모으기도 한다.

그러나 순수하게만 보이는 엥겔하르트의 세계도 결국 몰락의 길을 걷게 된다. 무질서한 추종자를 양산하는 그를 살해하려는 식민지 총독의 음모는 실패했지만, 그의 제국도 세계대전의 여파를 피해갈 수는 없다. 문명의 간섭이 없었다면 그가 행복하게 살아갈 수 있었을까. 그렇게 보이지는 않는다. 극단적인 편식을 하던 그는 나병에 걸리고 애초에 그가 혐오해 마지않던 극단적인 편견- 반유대주의- 에 빠지게 된다. 엉뚱한 일을 벌이는 사람들의 재미있는 모습과, 세계를 극단적으로 변화시켜보려는 모든 시도는 결국 비참하게 실패한다는 슬픈 암시를 남기는 뛰어난 소설. 작가 배수아의 번역도 매끄럽다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기