친구의 아이는 아빠라는 말보다 ‘옌센닌’(선생님)이라는 단어를 먼저 익혔다. 생후 3개월이 되었을 때부터 어린이집 생활을 하다보니 사회생활하는 부모보다 선생님들과 오랜 시간을 보내게 되었기 때문이다. 전통적으로 아빠와 엄마가, 혹은 양가의 할머니들이 하던 일을 돈을 주고 고용한 외부인력이 해결하는 상황을 피할 수 없고 그것을 즐길 수도 없다면 어떻게 대처하면 될까. 얼마 전에는 남편 대행 서비스가 뉴스에 보도되었다. 섹스가 개입되고 제비들이 뛰어들었다는 내용도 있지만, 집의 무거운 가구를 옮길 때, 이혼한 뒤 딸이 아빠를 찾을 때 남편 대행 서비스를 이용하는 여자들에 대한 내용이었다. TV연속극에서는 결혼식 하객을 이런 시급 알바로 채워넣는 여주인공이 나오기도 했다.

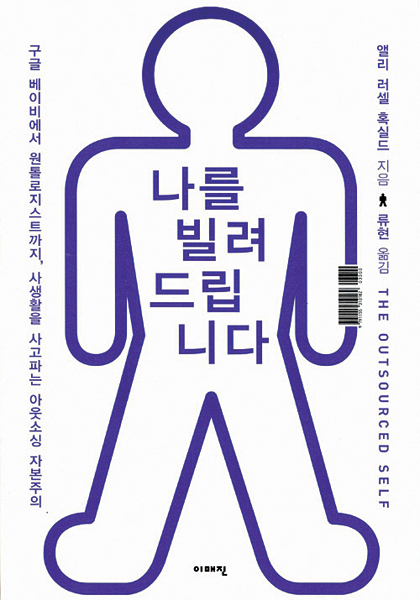

<나를 빌려드립니다>는 이제 낯설지 않은 아웃소싱 자본주의를 주제로 한 논픽션이다. 돈이 매개되지 않는 감정의 나눔, 노동의 베풂은 이제 존재하지 않는다. 공동체가 사라졌기 때문이다. 처음에 이 사적 영역의 아웃소싱은 부유한 계층에서 가사노동을 중심으로 이루어졌다. 그러다 서비스 공급자들이 인구 규모가 크고 보살핌이 절실한 중간 계층으로 눈을 돌렸다. 이제 서비스 내용은 세부화되었다. 혼자 사는 사람은 친구를 빌리고, 가족적인 분위기가 그리운 사람은 할머니를 빌린다. 단순히 사람이 어떤 역할을 대행하는 것만을 이 책에서 다루는 것은 아니다. 이전에는 엄격하게 사적 영역으로 취급되었던 감정 영역이 매뉴얼화되고 온라인으로 정보 공유가 이루어져서, 데이트하는 법을 돕는 러브코치(픽업 아티스트를 떠올려보라)와 결혼식을 대신 준비하는 웨딩 플래너가 있다. 이제는 매뉴얼에 따라, 시장논리에 따라 사생활을 매만져가는 시대가 되었다. 결혼과 취업을 당연시하던 시대에서 결혼 자격과 취업 자격을 따지는 시대로의 변화. 이쯤에서 다시 한번 말해야 할 것 같다. 이것은 한국 이야기가 아니라 미국 이야기다. 미국도 다르지 않다는 말이다. 자식에게 짐이 되지 말라던 상조회사의 광고를 보며 장례를 어떻게 남에게 맡기지, 라고 생각하지 않는다면 당신 역시 이 아웃소싱 자본주의의 일부다. 애인 대행, 아내나 남편 대행, 대리모를 떠올리며 이 모든 것이 ‘일부’ 사람들의 일이라고 생각해서는 안 된다는 뜻이다. 뭐든 돈을 주고 시키는 게 더 낫다고 생각하는 마음은 이제 병든 노부모의 병간호를 요양보호사에게 맡기고, 친구에게 하지 못하는 말은 상담사(한국에서는 타로부터 신점까지 온갖 점쟁이)들에게 토로한다. 초등학교 운동회에서 먹는 점심을 김밥천국에서 사 가거나 피자를 배달시키고 줄넘기 못하는 아이를 위해 대학생 과외를 붙이는 일은 놀랄 거리도 아니다. 정말이지 이 모든 것은 안방 깊숙이 들어와 있다. 이것을 디스토피아라고 불러야 할까 아니면 현실이라고 받아들이고 흐름에 몸을 맡겨야 할까. 어쩌면, 누군가에게는 유토피아일지도.

에서 책구매하기

에서 책구매하기