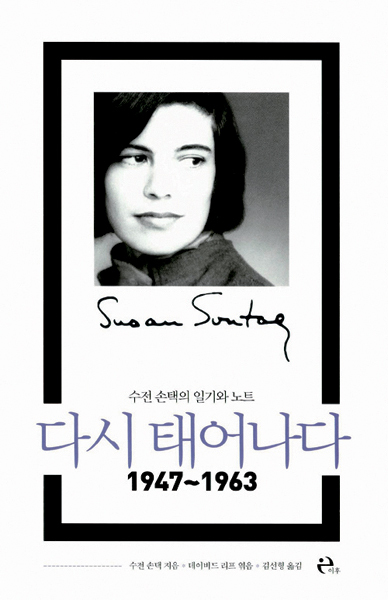

전방위적으로 글을 썼던 평론가이자 에세이스트, 소설가였던 수전 손택의 일기와 노트를 묶은 <다시 태어나다>를 읽기 전에 사유의 원형이나 지성의 비밀을 엿볼 수 있을 것이라고 생각했으나 오산이었다. 이 책에서 가장 흥미로운 글 중 하나는 그녀의 아들인 데이비드 리프가 쓴 엮은이의 글이다. 리프는, 어머니가 평생 써온 막대한 분량의 일기를 언급하며, 어머니가 그 존재를 입에 올렸으나 어떻게 처분하라는 지시를 내리지 않았고, 불에 태워버릴까 고심하다가 책으로 출간하기로 마음먹기까지의 과정을 보여준다. 이 책은 1947년부터 63년까지, 즉 14살부터 30살까지 손택의 일기 묶음인데, 리프는 어머니를 신화로 포장하기 위해 보기 좋은 것만을 추리는 작업을 하지 않았다고 밝힌다. 손택이 일기에 적은 젊은 시절은 대개는 두서없고, 지적 열망에 시달리느라 읽을 것들을 나열하며 느낌표를 반복해 쓰기도 하고, 심지어는 24번째 생일을 앞두고 ‘규칙과 의무들’이라는 제목하에 자세를 더 곧게 하라든가, 일주일에 세번 엄마에게 전화하라든가 더 적게 먹으라든가 하는 규율이 적혀 있다. 무엇보다 아들로서는 별로 알고 싶지 않았을 것이 분명한, 손택의 동성애에 대한 글도 다수 포함되어 있고, 아들에 대해 “평소에는 그다지 생각조차 하지 않고 산다”라고도 썼다(물론 그 바로 뒤에 “그 애만큼 정신적 사랑의 대상이 될 수 있는 이는 없다. 그 누구보다 강렬하게 현실적인 사랑의 대상이니까”라고 적었지만). 그러니까 이 책에 코를 박고 읽기 위해서는 손택이라는 이름에 덧씌운 신화를 조금은 거둬내는 편이 좋을 것 같다. “글을 쓰려면 (자기의 온갖 모습 중에서도 가장) 되고 싶지 않은 사람이 되는 것에 스스로를 허락해야 한다”는 근사하도록 단호한 문장 같은 것은 생각보다 많지 않으니까.

학자 혹은 지성인의 기록으로 읽기보다 미지의 세상을 향한 호기심과 열정으로 불타올라 때로 막무가내로 부딪히고 상처받으며 스스로의 한계를 발견해가는 청춘의 기록으로 읽는 편이 더 재미있어 보인다. 성 정체성 문제를 포함한 섹슈얼리티에 대한 고민들을 안고 있는, 지식과 진로라는 두 바퀴를 달고 뒤뚱거리는 쌍두마차를 끌어야 하는 이들에게 권한다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기