누군들 글을 잘 쓰고 싶지 않을까. 서점에 나가보면 글쓰기 교본으로만 이루어진 매대가 있을 정도다. 직업적으로 글을 쓰는 작가들도 물론 이 문제에 대해서 조용히 있지는 않았다. 머리에 떠오르는 책만 적어봐도 여러 권이다.

누구나 사랑하는 스티븐 킹의 <유혹하는 글쓰기>, 통속소설 작가로서 아예 노골적으로 많이 팔리는 책을 쓰는 방법을 가르치는 딘 쿤츠의 <베스트셀러 소설 이렇게 써라>(이 책의 마지막 장 제목은 ‘써놓은 소설을 어떻게 출판사에 팔 것인가’이다), 우리 모두가 잊고 있지만 사실 역사상 가장 멋진 소설 도입부는 에리히 케스트너가 어린이들을 위해서 쓴 <에밀과 소년 탐정들>에 나온다는 것을 일깨워주는 다카하시 겐이치로의 <연필로 고래 잡는 글쓰기>(<에밀과 소년 탐정들>의 첫 부분을 안 읽은 분은 꼭 찾아보시기 바란다. 작가가 원래 남태평양에 관한 소설을 쓰려고 하다가 고래 다리가 몇개인지 알지 못해서 포기하고 탐정 이야기를 쓰게 되는 사연이 너무나 재미있게 펼쳐진다), 자못 진지하게 글쓰기란 다른 사람의 삶을 침해하는 것이므로 작가는 자신의 작품 때문에 처벌받는 것을 감수해야 한다고 쓴 조이스 캐럴 오츠의 <작가의 신념>(오츠는 위대한 작가이기는 하지만 모범생 같은 인생을 살아온 분이고 자기 주변 사람들도 너무나 평범하게 살아서 소설 소재를 찾기 힘들다고 불평까지 했었는데 이렇게 과격한 내용을 쓴 것은 조금 오버라는 생각이 든다) 등등.

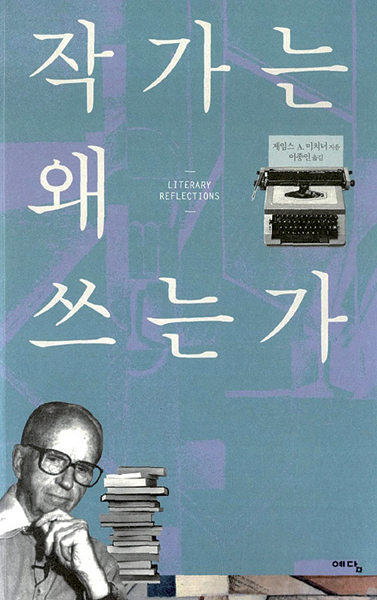

그러나 그중 가장 기억에 남는 책을 꼽으라면 제임스 미치너의 <작가는 왜 쓰는가>를 들게 되는데, 그것은 책 중간에 나오는 토머스 채터튼(1752~70)이라는 또 다른 작가의 사연 때문이다. 이 비운의 천재는 열살 때 15세기 수도사였다는 토머스 롤리라는 이름으로 위명시(僞名詩)를 쓴다. 토머스 롤리는 채터튼이 공동묘지 묘비에서 이름을 빌려온 가공의 인물. 10살 소년 작가는 자신의 머릿속에서 중세의 세계를 재구성하고 그곳에 사는 인물의 입장에서 시를 쓴 것이다. 상상 속에서 하나의 세계를 만들고 그것을 써내는 것이야말로 작가들의 목표가 아니던가. 평생에 걸려 자신이 사는 프랑스를 여러 권의 소설로 재구성하고 싶어 했던 발자크의 꿈을 채터튼은 10살에 이룬 것이다(불행히도 채터튼은 18살에 굶어 죽었는데 청산가리를 복용해서 죽음을 재촉했다고 한다). 미치너는 그외에도 로맨스 소설작가를 비롯해서 나름의 방식으로 글쓰기를 사랑하는 다양한 작가들의 이야기를 책에 담고 있다.

오르한 파묵이 <검은 책>에서 한 말, “인생만큼 경이로운 것은 없다. 유일한 위안인 글쓰기를 제외하고는”에 공감하는 작가 지망생들이라면 누구나 페이지를 아껴가며 읽을 책. 강추한다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기