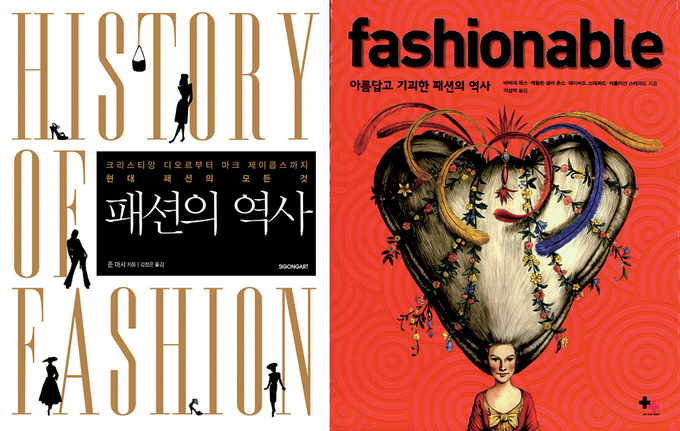

패션을 다룬 두권의 책이 나란히 출간되었다. <패션의 역사>는 크리스티앙 디오르부터 마크 제이콥스까지 현대 패션의 모든 것을 다루고 있으며 <패셔너블>은 아름답고 기괴한 패션의 역사를 다루고 있다. 비슷해 보이지만 판이하게 다른 관점에서 패션을 조망하는 셈이다. 백과사전식으로 많은 정보를 담았지만 글만큼 화보가 중요한 정보를 제공하는 커다란 판형의 책들이다.

돌고 도는 유행이라는 관점에서 패션의 현대사를 알고 싶다면 <패션의 역사>가 좋다. 제2차 세계대전을 전후로 여성의 패션은 어떤 혁신을 거듭했는지 재미있게 보여준다. 명품으로 불리는 브랜드들의 무용담이 펼쳐진다. 크리스티앙 디오르의 뉴룩은 세계대전을 겪으며 획일적인 옷만을 입어야 했던 여성들에게 아름다움을 되찾게 해주었다. 이브 생 로랑은 르 스모킹 슈트를 만들어 여성들에게 바지 정장을 입혔고, 집과 일터에서 여성의 지위를 남성에 걸맞게 끌어올리는 상징적인 룩을 완성했다. 속옷과 겉옷의 경계를 허문 장 폴 고티에의 콘 브라 코르셋과 길거리 문화를 패션에 접목시킨 마크 제이콥스의 그런지 컬렉션도 이야깃거리가 된다. 패션의 역사라고는 하지만 읽다 보면 어떻게 여성의 지위가 향상되었는가를 확인하는 계기가 된다. 이 책이 빼놓은 1950년대부터의 한국 패션 이야기가 궁금한 사람이라면 다큐멘터리영화 <노라노>와 76쪽에 소개된 관련 기사를 참고하시길.

<패셔너블>은 특이해서 특별했고 기괴해서 아름다웠던 유행의 역사를 담았다. 유럽 미술관에서 볼 수 있는 여성들의 복식이 어떤 의미였는지, 어떤 흐름을 타고 변화했는지를 알 수 있고, 중국의 전족 문화에 대해서도 한 장을 할애한다. 영국 엘리자베스 시대에 남자들이 입었던 버블스커트를 보면 유행이 아무리 돌고 돌아도 결코 이 ‘하트 모양으로 풍성한’ 스커트와 가터는 다시 볼 일 없겠다는 생각이 들지만, 이 버블스커트는 21세기 들어 여성들의 패션에서 부활했다. 대개는 아름다웠지만 다시 보니 이상하고 기이하고 때로 무섭기도 한 패션의 순간들을 실컷 볼 수 있어서 흥미롭다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기