“도시 빈민가 연구에 선구적 구실을 한 사회학자들은 이제 주로 도시 변두리 주민들에게 관심을 돌리고 있다. 오늘날에는 소설가들조차도 대개 가난의 문제점이나 변화하는 세계의 현실하고는 거리가 먼, 중산층의 정신을 탐구하기에만 바쁘다.”

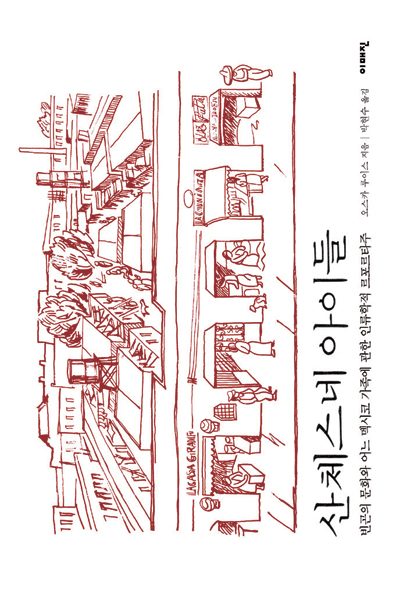

1961년에 출간된 멕시코 하층민 가족에 대한 르포르타주 <산체스네 아이들>의 책머리글은 지금이라고 뭐가 다를까 싶다. 자고로 돈을 많이 쓰(고자 하)는 사람들에 대한 글이 더 잘 팔리기 마련일 테니. 시위대가 천막을 친 자리에 화단을 만들고, 달동네로 유명했던 동 이름을 개명하고, 노점이 있던 자리에 컨테이너를 놓는 서울에서는 이 책이 어떻게 읽힐까. 사람 사는 이야기는 어디에서도 어느 시대에서도 크게 다르지 않지만 또한 같을 수도 없다. 처음 사랑하게 된 남자에게 “정말 네가 나를 사랑한다면 한번 자줘야 할 것 아니야?”라고 추궁당한 일을 회고하는 목소리는 귀에 익지만, 아들이 칼에 배를 찔려 죽은 날에조차 식당 일을 쉴 수 없었던 어머니의 이야기는 낯설고도 충격적이다. <산체스네 아이들>의 가장 큰 매력은 모든 화자들이 일인칭 시점에서 자신의 이야기를 ‘들려’준다는 데 있다. 말도 표현도 거칠 때가 많고, 사연은 그보다 더 거칠고, 다들 굶주림의 화신들이라 읽어가는 것만으로 허기가 질 지경이다.

<산체스네 아이들>은 빈곤이 어떤 것인지를 가능한 한 적나라하게 보여주고자 노력한다. 가차없다고 느껴지는 순간들이 숱하다. 그래야 마땅할지도 모른다. 발터 베냐민의 말을 빌리면 “‘가난은 수치가 아니다.’ 물론 그렇다. 그러나 그들은 가난한 자를 욕보인다. 그들은 예전에는 타당했을지 모르나 이미 효력을 다한 속담으로 그를 위로한다. (중략) 가난이 거대한 그림자처럼 그의 민족과 가정 위에 드리우는 경우에는 결코 가난과 평화협정을 맺어서는 안된다.” 가난하지만 서로 사랑하는 사람들의 꿈이 가득한 행복 찾기는 여기 없다. 이 책에 등장하는 사람 모두가 개인의 발버둥만으로 더 나은 삶을 꿈꾸는 일이 불가능하다는 사실을 인정하는 것이야말로 이 책의 가장 큰 쓸모가 아닐까. 마지막으로, 한국에도 이런 책이 있다. 조은의 <사당동 더하기 25>를 꼭 한번 읽어보시라.

에서 책구매하기

에서 책구매하기