경제협력개발기구(OECD) 국가 중 자살률이 가장 높은 우리 사회에서 자살은 더이상 화젯거리가 아닐지도 모른다. 뇌물을 받은 전직 국회의원이 강물에 몸을 던지는 모습이야 다른 나라에서도 볼 수 있는 것이지만, 남자들의 권익을 옹호한다는 알쏭달쏭한 단체의 대표가 고작 몇푼의 모금을 위해서 다리 위에서 뛰어내리는 퍼포먼스를 벌이다가 목숨을 잃는 어처구니없는 모습을 보면 도대체 생명이 얼마나 가볍게 다루어지는 것인지 몸이 떨릴 정도다.

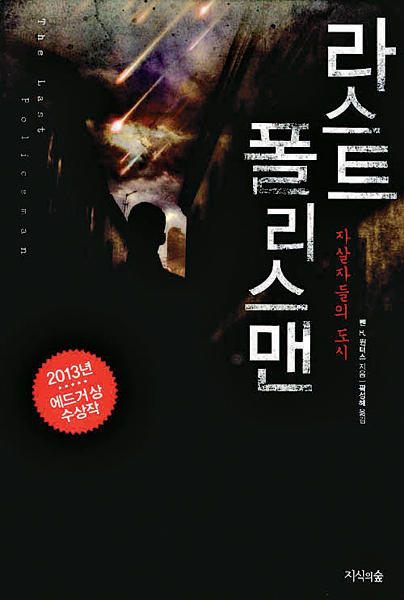

그 극단의 형태는 어떤 사회일까. 벤 H. 윈터스는 이 책에서 하나의 예를 손에 잡힐 듯이 실감나게 그려낸다. 천체망원경에 먼지처럼 떠올랐던 지름 6.5km의 돌덩어리, 지구와 충돌할 가능성은 불과 0.000047%, 즉 212만8천번의 기회 중 한번 일어날 수 있는 일에 지나지 않았던 소행성이 어느 날 인류를 전멸시킬 존재로 등장한다. 전세계 16억명이 시청하는 가운데 TV 카메라 앞에 나온 과학자들의 대표가 6개월 뒤 지구와 충돌한다는 관측 결과를 발표한 것이다. 아무 말도 못하고 흐느끼는 발표자에게 기자가 묻는다. “그러면 박사님, 우리에게 남은 선택은 무엇입니까?” “선택이라고요? 선택은 없습니다.” 우문현답. 당연히 그때부터 세계는 전과 전혀 다른 곳이 된다.

카트만두에서는 각지에서 몰려든 순례자 1천명이 거대한 장작더미로 걸어들어간다. 중부 유럽에서는 노인들이 ‘돌로 주머니를 무겁게 만드는 법’, ‘가정에서 수면제 만드는 법’ 등이 담긴 DVD를 사고판다. 소설의 배경인 미국 뉴햄프셔에서는 목을 매는 것이 단연 인기다. 우리의 주인공은 이런 세상에서 범죄자를 추적하는 경찰관이다. 6개월 뒤면 인류의 반이 죽고 나머지도 곧 뒤를 따를 세상에서 발견된 시체를 놓고 자살인지 타살인지 판명하는 것이, 또 타살인 경우 살인범을 추적하는 것이 무슨 의미가 있을까. 범인을 잡아서 6개월 징역에 처하기 위해서? 책 막바지에 살인범은 자신의 행동을 이렇게 변명한다. “다들 그렇게 될 겁니다.”

그러나 세상은 그때도 돈다. 사람들은 연애를 하고, 정치가들은 여전히 공방을 벌이고(캐나다 총리가 그거 중국 땅에나 떨어지면 좋겠다고 하자, 중국 주석은 ‘잘 들어 캐나다, 기분 나쁘라고 하는 소린 아니지만, 우린 생각이 달라’라고 응수한다), 마약 중독에서 벗어났던 보험회사 직원은 소행성의 충돌 가능성과 마약으로 죽을 확률을 정밀하게 비교하다가 전자가 더 높아지자 망설임 없이 주사기를 빼든다. 여전히 살인사건은 일어나고 ‘마지막 경찰관’의 존재가치도 남아 있다.

불길하고 음산하기 짝이 없는 사회를 배경으로 벌어지는 이야기인데도 매우 현실감이 있다. 작가는 충돌 77일 전, 충돌 직후를 배경으로 한 후속작들을 쓰고 있다고 한다. 2, 3편도 계속 긴장감이 넘치기를. 그리고 우리가 살아가는 곳이 제발 ‘다들 그렇게 되는 세상’이 되지 않기를.

에서 책구매하기

에서 책구매하기