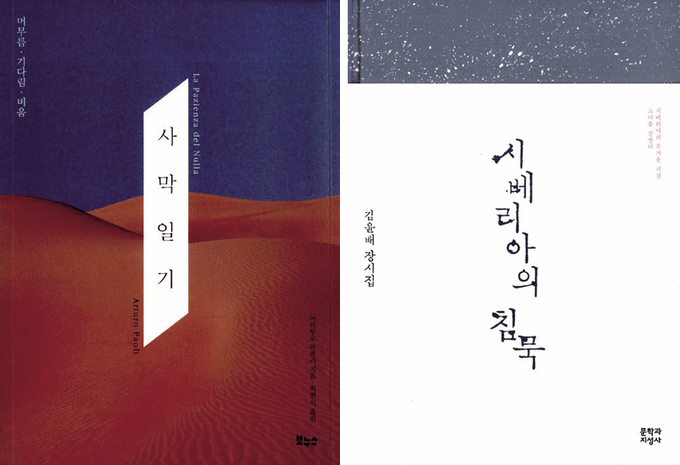

<사막일기>를 쓴 아르투로 파올리는 이탈리아의 신부다. 세계대전 동안 동료 사제들과 800명이 넘는 유대인들의 목숨을 구했다는 그는 1954년 아르헨티나행 배를 탄 뒤 알제리의 사막에서 수련하고 해방신학의 선두주자로서 라틴아메리카에서 45년을 보냈다. 종교인이 쓴 책이지만 힐링이라는 당의정을 상처에 바르고 핥는 내용을 담고 있지 않다. 도시에서의 삶과 멀리 떨어져 있을 뿐만 아니라 인간다운 삶과도 완전히 다른 사막에서의 시간. 당연한 말이겠지만 <사막일기>는 사막이라는 장소에서 신을 만나는 내용을 담고 있는데, 파올리가 사막에서 지내게 된 이유는 ‘예수의 작은 형제회’를 만나 수련을 받기 위해서였다. 사하라 사막에서 홀로 죽은 샤를 드 푸코의 뒤를 이어 엄격한 봉쇄 기도 생활, 성체 조배와 노동을 하며 지내던 ‘예수의 작은 형제회’의 수도사들은 전쟁에 참전하면서 사회와 교회로부터 소회되는 가난한 이웃들을 돕게 된다. 처음부터 원대한 뜻을 품고 사막으로 향한 것은 아니었다. 갑자기 생긴 약간의 여유 시간, 그리고 매이지 않기 위해 선택한 장소. 낯선 장소에서의 삶을 그리는 책들이 밖의 새로움에 주목하는 것과 달리 <사막일기>는 종교적 수행의 어려움을 간접경험하게 하는 데 방점이 찍힌다. “사막 생활 초기에 겪었던 어려움은 로마보다 불편한 환경 때문이 아니라 바로 그 무익함 때문이었다. 그 느낌은 내면의 가장 깊은 곳까지 침식해가는 듯한 것이었다.” 사막에서 침묵으로 수련하는 가톨릭 수사보다 누가 더 고독에 대해 잘 알 수 있을까. 고독에 대해서는 이 책보다 더 절절한 언어를 구사하기 힘들 것 같다.

김윤배의 장시집 <시베리아의 침묵>은 연해주에 살다가 중앙아시아로 강제이주된 한인 20만여명의 80여년 전 그 시간을 적어낸 ‘시베리아의 <오디세이아>’다. 푸르게 돋았다가 꽝꽝 얼어버리기를 반복하는 한인의 삶이 역사와 공명한다. 항일 독립전쟁의 병참기지였다는 신한촌의 삶에서 빼놓을 수 없는 것은 깊은 산속 양귀비다. 양귀비에서 생아편을 채취해 중국인에게 팔면 높은 값을 받았는데, 아편 운송을 위해 때로 극한의 수단이 동원되었다. 갓 죽은 아이의 시신을 묘에서 파내 얼어 있는 배를 가르고 아편을 집어넣고 이웃 아낙 등에 얹었다. 아편 거래를 위해 영아의 배를 다시 가르면 아이를 업고 온 아낙이 혼절한다. 그런 아낙을 다시 일으켜 아이를 업혀 돌아와 다시 공동묘지에 아이를 눕힌다. 소작보다 아편을 택한 사람들을 괴롭히는 것은 생아편 사냥을 나선 마적떼. 강제이주당한 한인들이 시베리아 횡단열차에 올라탄 뒤의 삶은, 봉준호 감독의 <설국열차>의 꼬리칸 모습과 다르지 않다. 다만 이 열차에는 꼬리칸뿐이다. 그리고 열차는 종착지에 멈춘 뒤 더 나쁜 삶을 그들 앞에 부려놓는다.

가혹한 풍경과 가혹한 삶이 호흡을 맞춰 패배를 모르는 군인처럼 진군한다. 종교적인 수련을 위해서건 오로지 살아남기 위해서건 사하라와 시베리아라는 극한의 공간이 인간의 드라마를 더 빛나게 한다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기