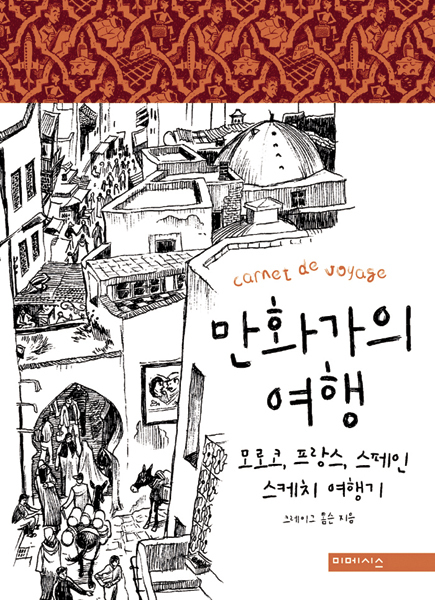

<만화가의 여행>의 원제는 ‘Carnet de Voyage’, 즉 여행 수첩이다. 그래픽 노블 <담요>의 크레이그 톰슨이 책 홍보 여행 중에 만난 프랑스와 스페인, 모로코 거리의 기록을 담은 스케치북을 그대로 스캔해 만든 책이니 더 어울리는 제목이 또 있을까 싶다. 이 여행 일기를 쓰는 과정에서 톰슨은 카메라를 전혀 사용하지 않았는데, 두번의 예외를 제외하고는 눈과 붓펜만을 사용해 기록했다고 한다. 새로운 세계를 향해 불타오르는 긍정을 전도하는 성격과 거리가 먼 톰슨은 쉬지 않고 투덜거리고 그 순간을 기록한다.

1분에도 수십장씩 찍어 완벽하게 보정할 수 있는 사진을, 흑백의 스케치와 글이 대신할 수 있을까? <만화가의 여행>은 일단, 가이드북이기를 포기한다. 어디까지나 주관적인 기록이다. 자신의 무지로 인한 낭패의 순간도 숨기지 않고 기록했다. 스케치를 하는 톰슨에게 모로코 마라케시는 낙원이자 재앙이었다. “거리에서 그림 그리기는 별로 현명한 일이 아니었다. 짐작건대 여성을 그리는 것은 금지인 듯했고, 남성은 그림 좀 그리자고 말을 건네면 바로 거절했으며 아이들은 꼼수가 있었다. 돈을 노리는 것이다. 그래서 대신 고양이들을 그렸다.”(참고로 <만화가의 여행> 속 모로코 여행은 이슬람 문화를 배경으로 하는 대작 <하비비>의 모티브가 되었다.) 여행자라면 누구나 그렇듯 톰슨의 시선은 밖을 향해 있는 것뿐 아니라 내면으로도 향해 있기 때문에, 이 스케치북에는 과거의 어떤 순간에 대한 회상이 등장하기도 하고, 편지나 전화 통화가 하나의 장면이 되기도 한다. 단순한 여행이 아니라 책 홍보 여정이기도 했기 때문에, 지루하거나 반복되는 일의 연속으로 괴로워하는 대목도 수시로 등장한다. 옛 여자친구에 대한 구구절절한 넋두리가 이어지다가 바르셀로나에서 만난 여자와의 즐거운 밤 이야기로 마무리되는 것은, 톰슨이 자유로운 여행자라는 증명이겠지. 이 책을 다 읽고 나면 흑백으로 된 바르셀로나의 구엘공원이 원래의 총천연색보다 자연스럽게 느껴진다. 모로코의 모스크도, 프랑스의 남부도 전부 그렇다. 스케치와 글의 혼연일체가 갖는 힘이다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기